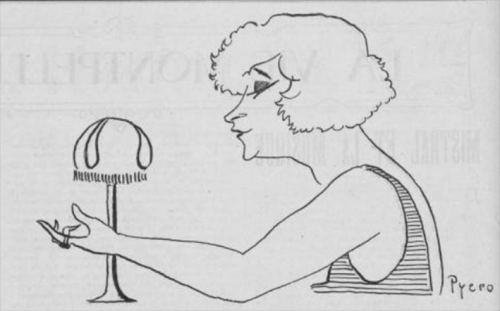

Sidonie Gabrielle Colette (1873-1954) plus connue sous le pseudonyme de Colette a effectué deux séjours à Carcassonne entre les deux guerres. Au cours d'une tournée de conférences s'intitulant "Deux côtés de la rampe, souvenirs de Music-hall" elle s'arrêta dans notre ville après Montpellier, Béziers et Narbonne. Ce fut le jeudi 13 novembre 1924 qu'elle fit le récit, devant une assistance nourrie, de ces mémoires d'artiste de cabaret à Paris. Tout le monde connaît la romancière, mais ignore souvent qu'elle fut danseuse de revue, mime et actrice de film muet. Féministe convaincue et bisexuelle, elle défraya la chronique de l'époque à cause de tenues trop déshabillées.

Colette caricaturée pendant sa conférence

Après sa conférence, elle se rendit au chevet du poète Joë Bousquet dans la rue de Verdun, alité depuis sa grave blessure à la guerre de 14. Celui-ci relate cette entrevue dans les "lettres à Ginette" : "Elle est venue me voir à Carcassonne, il y a quelques années profitant d'une conférence qu'elle avait prononcée devant tous les ballots de Carcassonne. Je me demande ce qu'elle a pu leur raconter."

© amisdecolette.fr

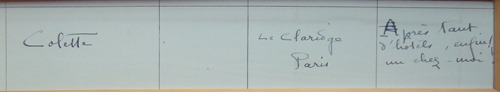

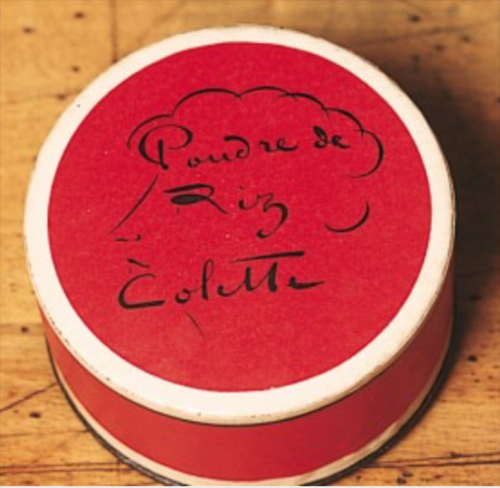

Après avoir divorcé de son mari M. Jouvenel, la femme de lettres s'enticha d'un homme d'affaire. Maurice Goudeket avec lequel elle ouvrit le 1er juin 1932, un salon de institut de beauté rue de Miromesnil à Paris. Profiant d'un retour estival de Saint-Tropez où elle avait passé les vacances d'été, les deux amants devenus époux remontèrent sur Paris. Oubliant la Nationale 7, ils décidèrent entre le 9 et le 18 août 1932 de passer Béziers, Carcassonne, Toulouse, Saint-Gaudens, Tarbes, Pau... Le but de ce périple consistait à visiter les magasins qui avaient pris en dépôt, les produits de beauté que Colette commercialisait. Dans la capitale audoise, elle séjourna à l'Hôtel de la Cité qui conserve encore sur son livre d'or, la dédicace que lui fit Colette.

Après tant d'hôtel, enfin un chez moi !

La romancière qui logeait à l'hôtel Claridge, 74 avenue des Champs-Elysées à Paris avait dû apprécier le service du prestigieux établissement Carcassonnais. Peut-être y a-t-elle écrit des passages de son roman 'La chatte" paru en 1933.

"Deux côtés de la rampe" dans Conférencia

Sources

"La vie montpelliéraine" / 15 novembre 1924

Lettres à Ginette / Joë Bousquet

Colette / Claude Pichois et Alain Brunet / 1999

______________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2019