Au départ, un article de presse du Midi-Libre en date du 11 novembre 1997, découvert fortuitement dans un dossier d’archives, retrace brièvement le courage de Paul Caunes. Héros peu ordinaires, autant que discrets, d’une époque tragique, les Caunes ont risqué leur vie pour sauver celle d’un homme traqué par la gendarmerie. Son malheur pour ne pas dire son crime, être juif étranger. Désobéir aux lois raciales de Vichy en portant assistance, exposait tout contrevenant à de très lourdes sanctions. Qu’importe ! Sans vraiment réfléchir aux conséquences, Paul Caunes a sauvé une vie en mettant la sienne en danger. Il a soustrait Paul Fränkel à ses bourreaux. À partir de ces renseignements, nous nous sommes mis en quête de retrouver les héritiers des deux Paul, désormais frères en humanité pour l’éternité. Depuis leur décès, survenu dans les années 70, les familles s’étaient perdue de vue. Notre détermination pour les retrouver nous a permis non seulement, d’obtenir de précieux renseignements sur cette histoire, mais surtout de raccorder leurs descendants entre eux.

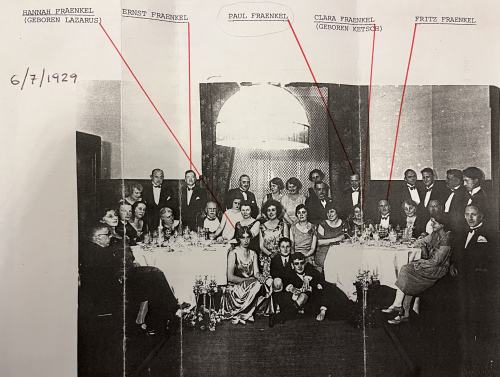

Paul Fränkel naît à Francfort en Allemagne le 9 avril 1906. Chimiste de formation, il dirige une société à l’exportation de pigments en aluminium vers la France. À l’instar de très nombreux juifs pourchassés par le régime nazi, il quitte l’Allemagne peu de temps après l’arrivée d’Hitler au pouvoir.

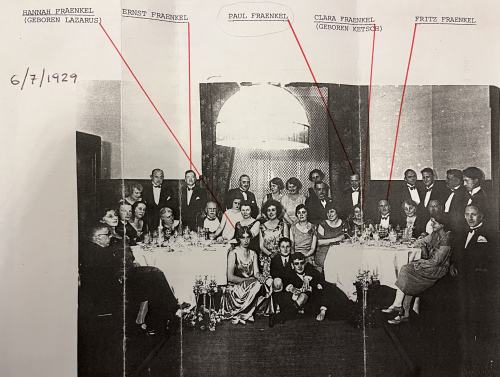

La famille Fränkel en 1929 en Allemagne

En 1936, il gagne la France et s’installe à Paris où il prend la direction des établissements Seveau, spécialisés dans la fabrication de résines synthétiques. Se croyant parfaitement à l’abri à l’intérieur du pays des Droits de l’homme, il entend lui offrir son aide lorsque celui-ci s’apprête à combattre l’Allemagne fanatisée par le nazisme. Aujourd’hui encore, l’engagement des juifs étrangers dés le début de la guerre aux côtés de la France, reste méconnu. Comme nombreux de ses semblables, Paul Fränkel pousse les portes du bureau de recrutement de la Légion étrangère. À Marseille, il s’embarque pour Sidi bel Abès et rejoint le 1er Régiment Étranger d’Infanterie à la caserne Viénot. On le retrouve en France métropolitaine après l’armistice de juin 1940, certainement dans la capitale où il se fait arrêter et conduire au camp de Drancy. Paul Fränkel échappe une première fois à la déportation, grâce à l’intervention de Madame Léonard de la préfecture de police de Paris. L'inspectrice connaît notre homme pour avoir traité directement avec sa société avant guerre pour le compte de l’administration. Prétextant avoir un besoin impérieux de ses services, Madame Léonard parvient à lui sauver la vie en lui rendant la liberté.

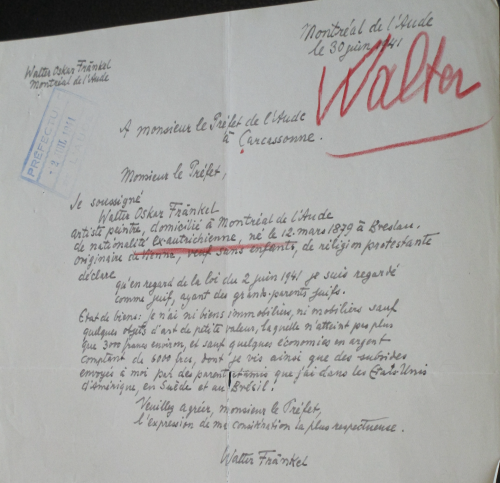

Nous imaginons sans trop de difficulté qu’à partir de ce moment, Paul Fränkel a cherché à rejoindre la zone libre en franchissant la ligne de démarcation clandestinement. À Montpellier, il est frappé par une mesure disciplinaire de la part du préfet de la région. Ce dernier l’envoie le 15 juillet 1942 en résidence surveillée à Rennes-les-bains dans l’Aude, au motif de trafic illicite. En leur ôtant le droit de travailler, le gouvernement de Vichy rendait les juifs hors la loi s’ils venaient à rechercher quelques ressources pour survivre. Le processus de déshumanisation instauré par les lois raciales de Pétain envers les israélites faisait inexorablement son oeuvre. En l’espace de quelques mois, ils passèrent d’un statut social respectable à celui d’indésirables profiteurs à éliminer. Tout ceci d’un simple coup de plume et la signature d’un maréchal de France, propulsé chef d’État doté des pleins pouvoirs.

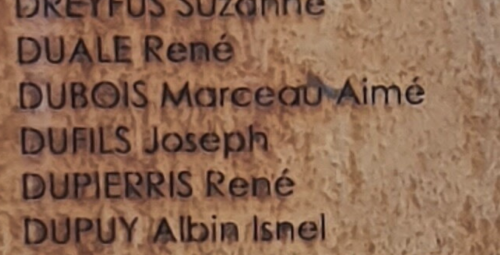

Autre coup du sort extraordinaire, lors de rafle du 26 août 1942 à Rennes-les-bains, Paul Fränkel bénéficie de l’exemption envers les combattants ayant servi la France en 1939. Elle sera de courte durée, mais cela lui évite d’être embarqué vers le camp de Rivesaltes. Les femmes et enfants, auront moins de chance que lui. Après leur arrivée à Drancy, ils seront déportés vers Auschwitz et gazés immédiatement. Les hommes restant à Rennes-les-bains profitent d’un peu de répit ; on les recase comme travailleurs étrangers dans des mines, société de travaux publics ou des exploitations agricoles. C’est dans l’une de ces dernières qu’est affecté Paul Fränkel à Ventenac-Cabardès, domaine de Laboual chez Fourès-Carles. À partir du 15 septembre 1942, le gendarme Henriet a la charge de contrôler régulièrement que le juif ne s’est pas évaporé dans la nature. Le logement mis à sa disposition par le propriétaire n’a rien du luxueux. Après guerre, l’adjudant-chef Léon Henriet (1912-2008) se souvient : « Il vivait à Ventenac d’une façon très précaire, était anxieux, inquiet et s’attendait au pire à tout instant. Son logis était un local délabré, inhabité depuis plusieurs dizaines d’années, sans eau, dépourvu de lumière et de chauffage, n’ayant aucune fenêtre ni commodité et qu’il avait dû lui-même aménager très sommairement. »

Durant l’hiver 42, Fränkel ne reste pas pour autant inactif. Il entre en relations avec Jean-Paul Léri qui lui confie des missions pour le compte du renseignement de la Résistance. À deux reprises, il tente de passer en Espagne. Ces renseignements figurent dans un certificat signé de la main de Marcelin Horus (chef du maquis) et de Georges Guille (Comité départemental de Libération). Dans un courrier de la préfecture de l’Aude en date du 24 novembre 1942, conservé aux archives de l’Hérault, nous apprenons que Fränkel sollicita l’autorisation de se rendre pendant neuf jours à Marseille. Il devait retirer au Consulat de l’Équateur son visa d’immigration et des visas de passage par le Vénézuela et la Colombie. Le sauf-conduit lui fut refusé par le préfet de région. Régulièrement contrôlé à résidence, il ne devait pas pour autant être privé de sa liberté totale de mouvement. On peut comprendre qu’il ait tenté de fuir légalement.

Le mardi 23 février 1943 vers 13h, le gendarme Henriet arrive au domaine de Laboual accompagné d’un collègue, porteur d’un arrêté d’internement. Il a pour ordre de se saisir de Paul Fränkel afin de le conduire au camp de Rivesaltes, avant son départ pour Drancy. Tous ceux qui n’ont pas été soustraits à cette mesure partirent par le convoi n°51 vers Auschwitz. Mis en présence de ces deux militaires, le destin Fränkel bascule en quelques minutes. Le temps que l’un des gendarmes se rende aux toilettes. L’adjudant-chef Henriet lui propose alors de s’enfuir : « Je ne suis pas d’accord avec ces ordres. Vous me mettez un coup ; les menottes sont dans la poche. » C’est alors qu’intervient Paul Caunes, le régisseur du domaine de Laboual. L’homme qui travaille pour Fourès-Carles, maire de Ventenac-Cabardès, empoigne Fränkel et le cache toute l’après-midi dans une vigne. A la nuit tombante, il l’installe dans le poulailler. Le gendarme Henriet, mis au courant et désormais protecteur du fugitif, raconte : « Il s’est caché dans le poulailler du domaine de M. Fourès-Carles. Il a vécu là, dans ce réduit, comme une bête aux abois, d’une manière inhumaine, privé de nourriture pendant que la gendarmerie française, la police mobile de Montpellier et les services de police allemande le recherchaient sans relâche comme un voleur dans la commune et les environs. »

La suite appartient à la famille Caunes. Au péril de sa vie, elle porte chaque jour assistance à cet homme traqué. Marcelle, la femme de Paul, lui porte à manger lorsqu’elle va nourrir ses poules. Des deux enfants du couple, seule Aline, l’aînée, est au courant. On n’a rien dit à son petit frère de peur qu’il ne soit trop bavard. Toute la famille subit la pression régulière des autorités françaises et allemandes. Quelques semaines plus tard, Paul Caunes qui devait avoir des relations avec la Résistance, parvient à obtenir des faux papiers. Paul Fränkel s’appelle désormais Paul Fournier. Il faut le faire passer en Suisse, mais avant Marcelle lui coud une lame de couteau dans son veston. Sachant ce qui l’attend en cas d’arrestation, Paul Fränkel ne veut pas être pris vivant.

Le domaine de Laboual à Ventenac-Cabardès

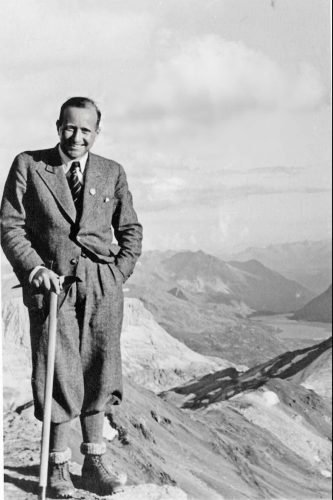

Dans le courant du mois de mars 1943, les deux Paul partent de nuit et à bicyclette depuis Ventenac-Cabardès jusqu’à la gare de Carcassonne. Les adieux sont brefs. L’homme recherché s’embarque sous une fausse identité dans un train en direction de la Savoie. Dans la nuit du 8 au 9 avril 1943, il arrive en Suisse par le Col de Coux. Le voilà désormais en sécurité à Vevey, où il vivra chez un viticulteur de la localité. Le 20 janvier 1945, Paul Fränkel fait son retour en France. L’entreprise, arynanisée pendant l’Occupation, lui est restituée après l’armistice. Il reçoit la médaille militaire et celle des engagé volontaire. C’est même le premier allemand naturalisé français par le général de Gaulle, le 3 janvier 1946.

Paul Fränkel n’oublia pas ceux qui lui sauvèrent la vie. Déjà depuis Vevey, il leur avait envoyé une carte pour signaler son arrivée. Les deux hommes restèrent éloignés géographiquement, mais liés à jamais. Après son mariage avec France Boissin en 1948, Paul Fränkel eut trois enfants : Patrick, Anne et Gérard. Il fit changer l’orthographe de son nom en 1954 pour y enlever toute apparence germanique. Fränkel devint officiellement Fraenkel. Des cartes, des courriers échangés ainsi que des cadeaux, chaque noël, pour toute la famille Caunes témoignent de toute la reconnaissance de cet homme, autrefois pourchassé. Il meurt le 31 décembre 1975 et son alter égo, deux ans plus tard le 7 octobre 1977.

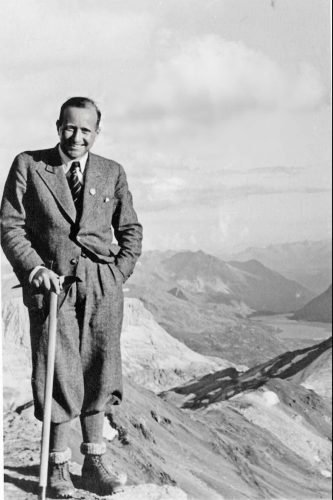

Paul Fraenkel, né à Francfort (Allemagne)

(9 avril 1906 - 31 décembre 1975)

Paul Caunes, né à Villasavary (Aude)

(08 juillet 1903 - 7 octobre 1977)

Paul Caunes ne figurant pas dans la liste des Justes parmi les Nations, je souhaiterais instruire un dossier auprès du mémorial Yad Vashem de Jerusalem. C’est tout l’objet de ces recherches et de cet article, réalisés après plusieurs semaines d’enquêtes.

Rermerciements

Nicolas Mélix, Nadine Ferrasse, Henriette Caunes, Anne et Patrick Fraenkel

Sources

Généanet, Filae, Mémoire des hommes, Archives de l'Hérault, Archives de la ville de Paris

_____________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2024