Nous savons par le témoignage de Lucien Roubaud, alors chef du Comité Régional de Libération, qu'un petit nombre de résistants intellectuels, fréquentant la chambre de Joë Bousquet s'étaient organisés afin de se distribuer les postes au moment de la Libération. Dans la Résistance audoise (Lucien Maury / 1980), Roubaud ne paraît pas tendre avec le creuset littéraire de la rue de Verdun.

Lucien Roubaud

"Existait aussi à Carcassonne un groupe de résistants qui se préoccupaient de choisir les hommes devant occuper les postes importants à la Libération. Je le sais, car un émissaire est venu me proposer le poste d'Inspecteur d'Académie. J'ai décliné cet honneur, Gilbert de Chambrun, alerté, est venu contacter ce groupe qui a refusé de faire autre chose que la propagande orale et la préparation de l'après-libération."

Cette réflexion doit être éclairée par un évènement survenu au début de l'été 1944. Le mot propagande prend ici tout son sens dans sa bouche. En effet, lors d'une réunion du Comité Régional de Libération, une vive altercation opposa Gilbert de Chambrun et Lucien Roubaud d'une part, à Henri Noguères et Francis Missa d'autre part. Ces derniers, membres du Parti Socialiste clandestin, souhaitaient faire de la propagande afin de placer les socialistes après-guerre au sein des futurs comités de libération. A contrario, Roubaud qui n'était d'aucun parti à cette époque, même s'il avait des sympathies pour le communisme, ne voulait pas entendre parler des socialistes. Il fallait d'abord libérer militairement la région. La commission des conflits du Conseil National de la Résistance fut saisie ; elle donna raison à Roubaud. La haine et la rancune fut si féroce que dans l'Histoire de la Résistance d'Henri Noguères (5 volumes), il n'y a pas une ligne sur Roubaud. Cherchez un nom de rue dans Carcassonne à celui qui, avec Albert Picolo - un autre oublié - organisa la Résistance dans notre ville. Vous n'en trouverez pas... Plus la Libération de l'Aude approcha et plus la politique d'avant-guerre reprit ses droits. Au sein des comités, on plaça les hommes pour remplacer les Vichystes à la tête des mairies, préfecture, Conseils départementaux, etc. Charpentier, chef des parachutages de l'Aude, sera retrouvé mort entre Palaja et le Mas des cours le 6 septembre 1944. L'enquête conclura que le Résistant fut tué dans la clinique Delteil par le Dr Cannac. Lors du procès de ce meurtre, une partie des résistants Carcassonnais dira que Charpentier était un traitre ; l'autre partie, extérieure au département défendra la victime comme un authentique patriote. Or, Charpentier était un protégé d'Henri Noguères, dont il défendra la mémoire en se portant partie civile. La pauvre victime n'a t-elle pas fait les frais d'une vengeance sur fond de querelle politique ? Tout ceci mérite réflexion...

© Médiathèque de Carcassonne

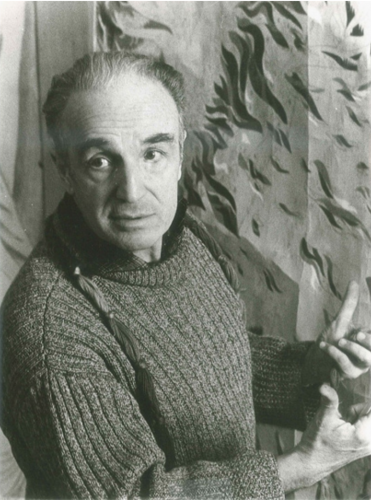

Joë Bousquet par Bernon

Revenons au groupe d'intellectuels dont parle Roubaud, désireux selon lui de se partager les postes. Le 28 décembre 1944, on apprend dans le Midi-Libre que le poète Joë Bousquet va devenir le président du Syndicat d'Initiative. Jusqu'à présent, le Dr Jean Girou occupait ces fonctions.

"Il faudra, dit J. Bousquet, lui assigner dès maintenant un but assez lointain. Ce but pourrait être de jeter les bases d'une société franco-anglaise. Ce ne sera pas une simple succursale de la société franco-anglaise de Paris. Cette société sera autonome et son but sera de faire coopérer les deux pays par le dedans, par l'âme même et non pas seulement par la tête. Carcassonne est le lieu rêvé pour la réalisation de tels projets. Il est difficile de trouver en France un lieu plus apte à faire séjourner des Anglais pendant un temps relativement long. Il pourrait s'établir une entente entre les hôteliers pour que cette publicité soit commune. Une deuxième conséquence d'un ordre différent serait de toujours servir le Syndicat d'Initiative pour favoriser l'échange scolaire des jeunes gens et jeunes filles entre l'Angleterre et la France. On pourrait chaque année envoyer quelques bons sujets aptes à profiter des voyages et de même nous recevrions en France des jeunes Anglais et jeunes Anglaises. Une troisième conséquence serait de ressusciter l'ancien bulletin du Syndicat d'Initiative, mais en élargissement grandement sa portée. On demanderait à d'excellents écrivains d'y apporter leur talent et nous pourrions ainsi donner à ce bulletin un intérêt international. Il serait possible également de s'adresser aux directeurs des revues anglaises, pour qu'ils nous fassent parvenir des livres édités en langue anglaise. Il se constituerait ainsi assez rapidement une précieuse bibliothèque. Enfin, pour assurer l'unité d'action de l'hôtellerie audoise, il serait nécessaire d'obtenir la création d'une fédération des hôteliers audoise."

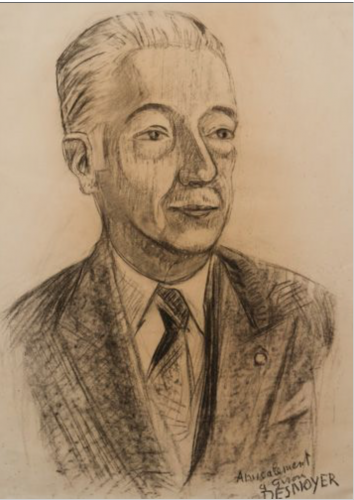

© Musée de Narbonne

Jean Girou

Si Bousquet prenait la tête du Syndicat d'Initiative, le Dr Girou devait-il en être alors exclu ? Les tripatouillages sur fond de querelles politiques et de règlements de comptes battaient leur plein. Nous n'avons pas trouvé, pour le moment, d'enquête du comité d'épuration concernant Jean Girou. Toutefois, l'ancien président de l'ordre des médecins de l'Aude s'était rangé plutôt du mauvais côté. Il restera président de l'ESSI (Syndicat d'Initiative de l'Aude) jusqu'en 1963, année où il on lui indiqua la sortie. Dans un courrier à René Nelli, il manifeste son amertume.

"Merci d'abord pour le témoignage d'amitié dans mon éviction scandaleuse de l'ESSI à Carcassonne menée par Sablayrolles avec la complicité de Drevet, Noubel et Bonnafous."

A la lumière de ces quelques réflexions, il appartient à chacun désormais de se faire une idée sur la vie politique Carcassonnaise, telle qu'elle fut menée depuis la Libération.

Sources

ADA 11

Archives Nationales

Midi-Libre / 18.12.1944

__________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2017