Jean Michel Adrien Cabouat naît le 9 octobre 1898 à Cæn (Calvados). A l’âge de dix-huit ans, il s’engage dans l’armée française pour combattre les Allemands durant la Grande guerre, jusqu’en octobre 1919. Blessé de guerre, il sera amputé des orteils du pied gauche. Légion d’honneur et Croix de guerre à la boutonnière, Jean Cabouat se marie le 28 mai 1923 à Paris avec Marthe Hendlé (1899-1981). Cette dernière n’est autre que la petite fille d’Ernest Hendlé (1844-1900), ancien préfet de la Troisième République. De cette union, naîtront deux enfants : Jean Marcel Emile (1924-1990) et Michèle.

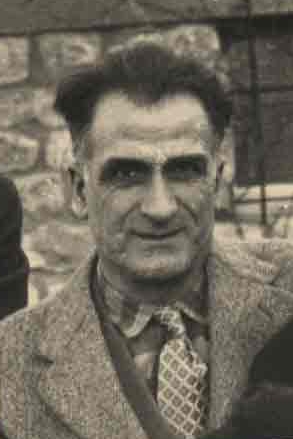

Philippe Pétain, Jean Cabouat et Jules Jourdanne à Carcassonne en 1942

Pendant les années folles, Jean Cabouat occupera divers postes dans la haute administration dont le plus notable sera celui de chef particulier du secrétariat du Ministre des finances en 1921. Préfet du Lot en mai 1937, renonçant ensuite à son affectation spéciale en décembre 1939 et malgré une invalidité de 60%, il s’engage dans le conflit entre février et juillet 1940 au sein de l’armée française. Démobilisé après l’armistice, il se retire à Cahors.

Le 4 septembre 1940, le gouvernement de Vichy le nomme comme préfet de la Creuse. Sans zèle particulier mais avec application, Jean Cabouat met en œuvre les textes fondant la Révolution Nationale. Parmi eux, les lois d’exception et lois raciales sur le premier statut des juifs (3 et 4 octobre 1940), visant l’internement des étrangers.

La préfecture de la Creuse à Guéret en 2018

On pourra citer à titre de témoignage, la lettre qu’il écrivit au Garde des Sceaux à Vichy au sujet du Dr Elman. Ce courrier a été posté par Bernard Elman, le fils de ce dernier, sur le site de Médiapart.

"J’ai l’honneur d’appeler votre haute attention sur la situation du Docteur ELMAN Moïse de Bourganeuf, sujet roumain naturalisé français par décret en date du 9 Juin 1938 а l’époque où il résidait а Pontarion (Creuse).

Nй le 2 Juin 1907 а Cétatéa Alba (Roumanie), le Docteur ELMAN s’est marié le 17 octobre 1934 а Montpellier avec Melle Genkin Eila, nйe le 8 septembre 1909 а Vitebsk (U.R.S.S.), étudiante en pharmacie ; il est père de deux enfants.

Très peu de temps après sa naturalisation, le Docteur ELMAN a quitté Pontarion pour s’installer а Bourganeuf sur la proposition qui lui avait été faite par l’Union des Coopérateurs du Centre, Société Coopérative au Capital et Personnel variables, possédant dans le département un nombre considérable de magasins d’alimentation а succursales multiples et une filiale intitulée « Coopération et Travail », Société de Secours Mutuels approuvée.

L’Union des Coopérateurs et sa filiale avaient divisé le département en secteurs attributs chacun à des médecins appointés chargés de soigner tous leurs adhérents moyennant un fixe de 50 000 francs auquel venaient s’ajouter le logement et les frais d’automobile.

Les tendances Front populaire de l’Union des Coopérateurs du Centre ont été nettement affirmées à plusieurs reprises et ses administrateurs se recrutaient aussi bien parmi les adhérents du parti Socialiste et Communiste qu’au sein des organisations syndicalistes les plus extrémistes.

Aussitôt installé à Bourganeuf, le Docteur ELMAN qui s’était jusqu’alors montré un adhérent fervent du syndicat médical de la Creuse démissionnait avec éclat et entrait directement en lutte avec cette organisation qui avait jusqu’alors refusé de soigner les adhérents de la société « Coopération et Travail » à des tarifs voisins de ceux de l’assistance médicale gratuite.

Son geste fut d’autant plus sévèrement apprécié qu’il avait mis tout en œuvre pour obtenir l’appui du syndicat à sa demande de naturalisation en faisant étalage d’un loyalisme de néophyte.

L’installation du Dr. Elman а Bourganeuf a coïncidé à peu de chose près avec l’afflux massif de réfugiés espagnols, et grâce à l’appui, pour ne pas dire à la complicité des autorités municipales de cette ville et notamment de M. RIFFATERRE, député-maire, ce praticien obtint que lui soit réservé le quasi-monopole des soins à donner au titre de l’assistance médicale gratuite aux réfugiés.

C’est ainsi qu’il a pu obtenir, sur état certifié par le Maire, le paiement d’honoraires d’assistance médicale gratuite s’élevant à la somme de 6.984 francs, uniquement pour les visites faites sur le territoire de la ville, sans aucune indemnité kilométrique.

D’autre part, le Docteur ELMAN a donné libre cours, depuis son installation dans sa nouvelle résidence aux sentiments qu’il avait jusqu’alors soigneusement cachés : devenu un des zélateurs les plus actifs de la municipalité, il a été pour elle, un propagandiste de premier ordre.

Pendant les hostilités, il a été mobilisé au titre de médecin auxiliaire du 15 octobre 1939 au 20 juillet 1940, d’abord а la 13ème section d’infirmier militaire а Clermont-Ferrand, puis au 171ème régiment régional а Saint-Gaudens et а Toulouse.

Depuis sa dйmobilisation, Monsieur le Docteur ELMAN s’est signalé à mon attention par sa propagande sournoise et fort habile d’ailleurs, la seule qui soit possible, c’est-а-dire de bouche-а-oreille.

Il n’est pas douteux qu’un médecin qui possède la totalité de sa clientиle dans la classe ouvrière d’une ville peut opérer du point de vue politique des ravages incessants du point de vue moral.

Bien que le contrat qui le liait а L’union des Coopérateurs du Centre soit devenu caduc depuis les hostilités, le Docteur ELMAN n’en a pas moins conservé une certaine autorité qu’il mettait au service d’un dénigrement systématique du régime actuel et de l’ordre nouveau.

J’ajoute qu’il est loin de donner l’impression d’un homme assimilé à nos mœurs et à notre culture. Retors d’allure et de manière, ayant conservé un fort accent étranger, prenant part difficilement à une discussion, il ne semble pas constituer un apport intéressant pour la collectivité française.

En résumé la personnalité du Docteur ELMAN s’apparente étroitement а une catégorie d’étrangers qui n’ont nullement appris à aimer la France et qui l’ont au contraire desservi utilisant à leur seul profit l’hospitalité et l’appui qu’ils en avaient obtenus.

C’est un métèque « dans le sens de plus antipathique et le plus mauvais du mot ».

C’est pourquoi, je ne puis que vous prier, Monsieur le Garde des Sceaux, de vouloir bien examiner la possibilité de réviser, dans le plus bref délai possible, le dossier du Docteur Elman, en vue du retrait de la naturalisation dont il a bénéficié ainsi que sa femme."

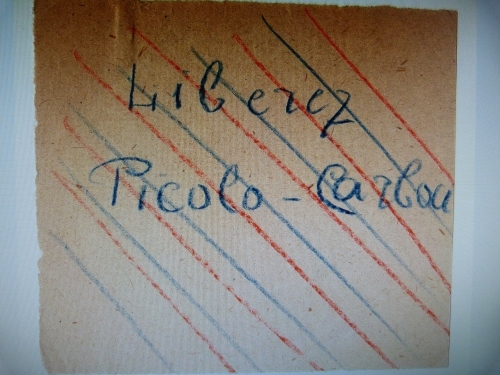

Georges Bruguier, victime de J. Cabouat

C’est après son passage en Creuse que le préfet Cabouat est nommé dans l’Aude par le maréchal Pétain. Il arrive dans la préfecture audoise en remplacement de Paul Alapetite le 6 juillet 1941. Il y restera jusqu’en septembre 1942 avant de laisser la place au sinistre Marc Freund-Valade. Cabouat ne tarda pas à se signaler… La veille de la manifestation du 14 juillet 1942 à Carcassonne, interdite par Vichy, organisée par Albert Picolo en faveur de la République, le préfet reçut Bruguier et Henri Gout dans son bureau. D’un ton menaçant, il leur intima de ne point participer à ce rassemblement, où bien il serait contraint de sévir. D’après Bruguier, Cabouat s’engagea « à nous tenir compte de l’effort et non du résultat ». Il ne tint pas sa promesse d'après Bruguier.

Albert Picolo

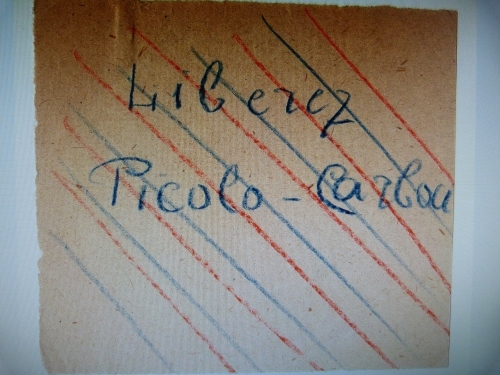

Le 6 août 1942, un télégramme chiffré du Ministère de l’intérieur rédigé depuis Vichy ordonne aux préfets régionaux (Olivier de Sardan à Montpellier) de prendre des mesures d’internement contre « les éléments les plus actifs communistes, gaullistes, anglophiles ouvertement hostiles au gouvernement. » Les préfets devront faire parvenir les noms. Le lendemain, la préfecture de l’Aude adresse sa réponse accompagnée des noms de Bruguier, sénateur du gard, et ses deux fils ; Picolo, professeur retraité ; Mme Picolo, pharmacienne ; Teyssere, secrétaire du syndicat de l’usine de Salsigne ; Demons, ancien inspecteur primaire.

Après la Libération de Carcassonne, M. Biscaye - secrétaire de l’inspection académique - porta plainte contre M. Cabouat après du Président de la commission d’épuration de l’Aude.

« Les instituteurs et institutrices furent « matraqués » solidement, du moins ceux qui avaient échappé aux rigueurs du précédent préfet M. Alapetite : promotions et mutations furent refusées à tous les suspects ; des déplacements d’office furent imposés à l’inspecteur de l’académie. Delrieu. Le choc psychologique s’abattit sur un certain nombre d’employés de préfecture. Deux chefs de division sur trois, furent limogés ; l’un Bes Marcel, acculé à la retraite, l’autre Guiter, déplacé à Cahors. Il n’avait qu’un tort, passer pour un ferme républicain et d’appartenir à une famille de libres-penseurs. Le choix psychologique s’abattit aussi sur moi (Biscaye, NDLR),. Je fus donc, sur le conseil du Président de la Légion - le sire Caillard - aujourd’hui emprisonné, proposé par le préfet pour un déplacement d’office.

Certes, M. Cabouat, se dire républicain. Mais l’était-il de 1940 à 1942 ? Il fera également valoir la qualité d’israélite de Mme Cabouat (née Hendlé, NDLR) ; mais en 1941, il faisait baptiser et communier ses enfants (Ils ont 20 ans, NDLR) à toute vapeur, expédiant même l’un d’eux au collège catholique de Bétharras, tout cela pour se « dédouanner ». (…) Nous affirmons qu’à l’époque où le vent soufflait de Vichy, il était l’auxiliaire brutal du gouvernement qui l’employait. Nous dénions donc à M. Cabouat le droit de prétendre à une préfecture dans la Ive République. »

© ADA 11

En vertu de ses accusations, la Commission départementale de contrôle et d’épuration de l’Aude rappelle à M. Biscaye le 12 mars 1945, que le 6 novembre 1944 elle a proposé l’arrestation de Jean Cabouat. Ceci n’a pas été suivi des faits, comme d’ailleurs pour les autres préfets de l’Aude sous Vichy. Jean Cabouat nommé préfet du Pas-de-Calais, entra en fonction le 1er septembre 1944. Là-bas, il virera sa veste et fera emprisonner les collaborateurs… Evidemment, les américains et les FFI étaient aux portes de la préfecture. Il demanda ensuite à être relevé de ses fonctions pour être déféré devant la commission d’épuration du ministère de l’intérieur. Celle-ci déclare le préfet innocent des accusations portées contre lui, pour ce qui concerne l'affaire Bruguier et Biscaye. Nous synthétisons ci-dessous sa réthorique de défense.

A la suite de la manifestation du 14 juillet 1942, tous les fonctionnaires ayant participé à cette manifestation doivent être suspendus de leurs fonctions. On demande à Jean Cabouat une liste de noms.

Jean reçoit du Commissaire de Police un liste d’une trentaine de noms, qu’il communique à Vichy, tout en nuançant: "On ne peut affirmer d’une façon précise si elles sont venues sur ces lieux pour manifester ou pour se promener."

Selon lui, "Le lendemain 6 août, je recevais du Préfet Régional le télégramme chiffré secret, reproduit dans la lettre de M. Le Sénateur Bruguier. Deux solutions s’offraient à moi : répondre et organiser une parade ou refuser de répondre et démissionner. Cette seconde méthode peut, avec un certain recul dans le temps et dans l’espace paraître séduisante, mais elle aurait eu pour effet immédiat de faire reposer sur des épaules plus jeunes et moins expérimentées des responsabilités qui étaient les miennes. A cette époque, en effet, mon successeur n’avait pas encore été désigné. C’est donc le Secrétaire Général ou le Chef de cabinet, peut-être tout simplement le Commissaire des Renseignements Généraux (…), qui auraient dû se substituer à moi. J’ai préféré la première solution, qui me paraissait d’autant plus honnête qu’en raison des événements du 14 juilllet, des rapports de police parvenus à Vichy à la suite, le Gouvernement ne pouvait ignorer ou feindre d’ignorer les personnalités politiques "ouvertement hostiles au Gouvernement." Je rédigeai donc la réponse figurant également dans la lettre de M. le Sénateur Bruguier et je téléphonais aussitôt à M. Cado, Directeur Général Adjoint à Vichy pour lui faire connaître les objections très sérieuses que je voyais à l’application de la mesure projetée. J’ajoutais que l’internement des personnalités, dont les noms m’étaient demandés, me mettrait déjà en très mauvaise posture sur le plan moral, mais qu’il ne fallait pas compter sur moi pour signer l’arrêté d’internement." Le 8 août 1942, Jean Cabouat écrit, se référant à l’accord qu’il avait conclu avec les organisateurs de la manifestation: "J’estime l’internement de M.M. Bruguier et autres promoteurs de la manifestation du 14 juillet absolument contre-indiqué. (…) si le Gouvernment qui connaît mon point de vue, il pourra toujours le faire, mais je ne saurais sans manquer moi-même à un engagement bilatéral jusqu’à présent respecté, signer moi-même ces décisions."

Le 29 aout, le Préfet régional l’appelle pour demander de nouvelles propositions d’internement "pour exemplarité." (sic) Jean Cabouat signale alors "l’intérêt que présenterait l’internement de Demons Bernard et Joseph Teysseyre."

En septembre 1942 a lieu une manifestation pour célébrer la victoire française de Valmy. Un distributeur de tracts est arrêté et donne les noms de Bruguier. Bruguier est arrêté. Motif de l’internement : distribution de tracts durant la manifestation Valmy. L’arrestation de Bruguier n’est donc pas liée à la manifestation du 14 juillet 1942, mais à celle de septembre 1942. A ce moment-là, Cabouat n’est plus en poste. C'est pour cette raison que Cabouat est relaxé devant la Commission d'épuration.

Dans sa défense, M. Cabouat précise quelles furent ses activités dans la Résistance entre novembre 1940 et le printemps 1941. Pouvait-on parler de Résistance à cette époque ? Ceci paraît bien léger... d'ailleurs, jamais Jean Cabouat ne paraît dans les dossiers de résistants du Service Historique de la Défense. Devant la Commission d'épuration, on ne compte plus en 1945 les accusés tentant de faire valoir des faits de résistance. Sans chercher à accabler le préfet Cabouat, tout en regardant l'histoire à travers ses archives, disons qu'être jugé par une Commission d'épuration située à 800 km de Carcassonne en mai 1945, garantissait une certaine mansuétude de la part des jurés. Que serait-il arrivé si le préfet avait été jugé devant la Cour de justice de Carcassonne en octobre 1944 ?

Sur ce point nous laissons les lecteurs juges des conclusions du président de la Commission d'épuration. "Les préfets en fonction ne pouvaient agir autrement. Ce qu'il s'agit de savoir c'est : S'il fallait ou s'il ne fallait pas accepter d'être Préfet à l'époque." Evidemment, lui répondrais-je aujourd'hui. Tout le monde n'a pas eu le courage de résister comme le préfet Jean Moulin. Doit-on pour autant exonérer Jean Cabouat des responsabilités qui furent les siennes pour faire appliquer les lois de Vichy ? Il n'est tout de même pas à côté du général de Gaulle à Londres en photo, mais à côté du maréchal Pétain en 1941 à Carcassonne...

Jean Cabouat (à droite) avec Pétain en 1941 à Carcassonne

Le 1er août 1945, il est nommé directeur de la sûreté de la zone française d’occupation en Allemagne. Entre le 9 octobre 1946 et le 30 juin 1947, le voilà désormais chef de mission au cabinet du général Kœnig, commandant en chef français en Allemagne. A côté d’un proche du général de Gaulle, que pourrait-on reprocher à l’ancien préfet de l’Aude ? Il sera même candidat à l’O.N.U en juillet 1946 !

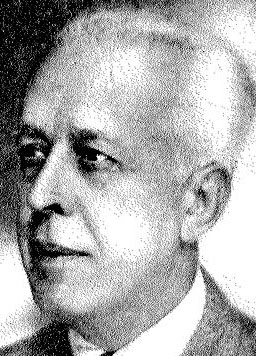

Le général Pierre Kœnig

Comme beaucoup d’anciens hauts fonctionnaires de Vichy, Jean Cabouat bénéficiera de soutiens. Son fils, Jean Marcel Emile, obtiendra le statut de Déporte Interné Résistant. Un membre de sa famille, Paul Cabouat, sera maire provisoire de Nîmes à la Libération après avoir servi dans les F.F.I. Nulle doute également que l’ancien préfet de l’Aude sut se faire oublier au moment opportun. Il est décédé le 7 octobre 1969.

Sources

Notes, recherches et synthèse / Martial Andrieu

Archives nationales

ADA 11 / Commission d'épuration

Dictionnaire biographique des préfets

La France, terre de refuge et de désobéissance civile / L.Yagil / 2010

___________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2018