Après le passage des hordes teutoniques composée en majorité de soldats caucasiens enrôlés dans la Wehrmacht, il ne reste plus rien des immeubles logeant le Quai Riquet. Le bilan humain fait état d'une vingtaine de victimes civiles assassinées et de nombreux bâtiments incendiés par jets de grenade. La cause de cette déferlante de haine animée par une armée ennemie aux abois et sur le recul reste floue. Les troupes d'occupation remontant vers la vallée du Rhône ne cessent d'être harcelées et décimées par l'aviation alliée. Ce 20 août 1944, un appareil américain est abattu au-dessus de Grazailles, finit sa chute dans le domaine de Gougens ; son pilote s'éjecte avec son parachute. Il tombera au milieu d'un champ du côté de Pennautier. Les convois Allemands, échaudés par des routes nationales peu sûres, s'aventurent désormais par les départementales. Ce 20 août 1944, jour de la libération de Carcassonne, les troupes nazies passent sous le pont de chemin de fer de la route minervoise, lorsque paraît-il un coup de feu retentit provenant du Quai Riquet. Le convoi s'arrête, les boches tirent sur tout ce qui bouge et franchissent la passerelle du Canal du midi. Ils recherchent l'auteur de l'escarmouche. Sans aucune distinction de sexe, ils abattront ceux qui auront le malheur de se trouver là au mauvais moment. A la suite de la fusillade, l'ensemble des bâtiments logeant le Quai Riquet sera incendié.

© ADA 11

Les maison Hyvert et Embry après l'incendie

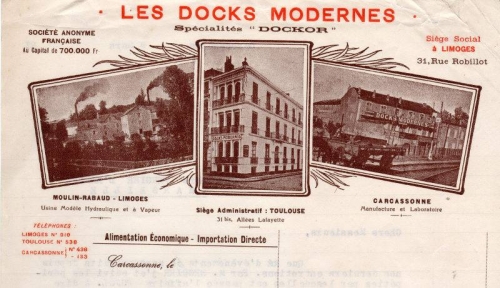

La famille Hyvert s'était retirée à la campagne au-dessus de Grazailles avant le massacre. Au Quai Riquet, elle possédait l'usine de fertilisants Docor-Grazailles (4, rue Buffon) et sa maison d'habitation (11, quai Riquet).

Les deux bâtiments furent visés par des grenades incendiaires et entièrement détruits avec tout ce qui s'y trouvait à l'intérieur. Seul le grand bâtiment de logements, rue Buffon fut sévèrement endommagé mais pas détruit, Roger Hyvert n'ayant pas les fonds nécessaires pour le réparer l'a vendu a un mécano originaire de Trèbes, il y a installé un atelier de réparation de freins de camions.

Les bâtiments Docor-Grazailles, 4 rue Buffon

Rue Buffon, il s'agissait à l'origine d'un hangar avec chais pour le commerce du vin.

Sur la façade coté Quai Riquet, il était peint "VINS DU MINERVOIS A LA COMMISSION". Pierre Hyvert avait fait construire vers 1893 cette usine, contre un immeuble d'habitations modestes contenant 21 appartements. Un ami de la famille avait racheté les immeubles aux enchères après la faillite de Pierre Hyvert, consécutive à la crue de l'Orbiel inondant les mines de la Caunette. Georges Hyvert rachetera les immeubles de son père, alors l'ami leur en avait laissé la jouissance contre un très modeste loyer.

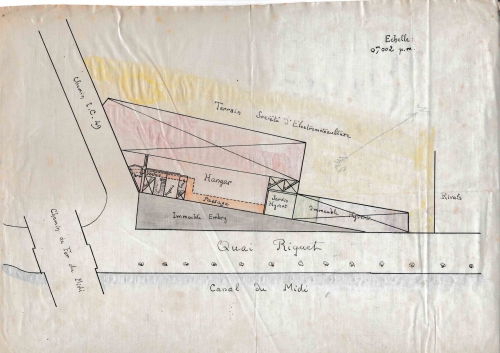

Plan du Quai Riquet avant l'incendie

Le 22 août 1944, un état des lieux est dressé par M. Rimailho, ingénieur des T.P.E. En entrant au rez-de-chaussée, se trouvaient le laboratoire et le bureau. Au milieu de ce cloac, M. Hyvert tente de reconnaître ce qu'il possédait. Des vitrines exposaient une collection de minéraux, roches-types et fossiles-types. Une armoire vitrée contenait des produits chimiques. Parmi les appareils du laboratoire, on devine encore un microscope, un ébullioscope Maligan, un alambic de Salbron, un Alcidi-gypsomètre Belot, un chalumeau de Berzielium, un polarimètre à tourmalines, un pantographe en laiton, un compas "maître de danse" et des balances d'essai. Au coin de la pièce, gisent les restes d'un four de coupelles en briques réfractaires, composé d'un four de fusion pour l'attaque des minerais par voie sèche, et d'un four de coupellation à moufle.

Dans le garage, il ne reste que les ferrures de scellement d'un meuble ayant contenu le classement des échantillons de la mine de la Boussole. Pareil pour ce buffet, dans lequel étaient conservées les collections de revues scientifiques (Echo des mines, bulletin de l'Industrie minérale, Revue pétrolière, Revue chimique analytique, Mining magazine). Vers le milieu du magasin, un important matériel provenant d'un atelier de fabrication de cannetilles en perles qu'il avait dû stocker là pour libérer un local en avril 1944, lors des évacuations de la Cité.

La famille Hyvert devant chez elle au Quai Riquet

A la Libération, les Hyvert ont perdu leur outil de travail et leur logement. On réquisitionne un appartement au numéro 4 de la place Carnot chez Mlle Mary, où ils habiteront jusqu'au 31 août 1952. Le 22 décembre 1944, le Service des sinistrés de la mairie, dirigé par M. Caverivière, leur livre une chambre complète avec literie. Ils sont ensuite invités à se présenter à ce bureau afin pour y percevoir un béret, un complet, des pardessus, des robes ainsi que des bons en vêtements. La propriétaire souhaitant récupérer son bien en juin 1945, reçoit une lettre de Maître Tiffou, huissier de justice, lui indiquant qu'il était impossible de satisfaire sa demande. Pour subvenir aux besoins de la famille, Roger Hyvert deviendra inspecteur du permis de conduire et s'occupera du recensement des monuments historiques.

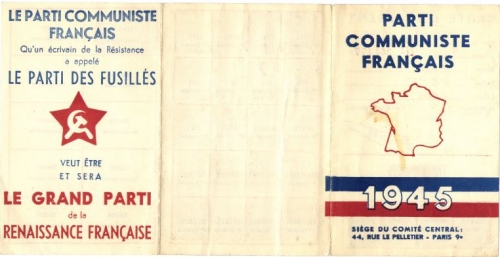

Le 16 mars 1946, le Parti Communiste Français tente de récupérer à sa cause les mécontents du quartier de l'Olivette et de Grazailles. Des tracts sont distribués auprès des sinistrés au nom de la cellule Danielle Casanova. Dénonçant les atermoiements et les promesses non tenues du ministre Dautry, les communistes de Carcassonne appellent les sinistrés à se ranger derrière les camarades Thorez et Billoux, Ministre de la reconstruction.

Vue aérienne du Quai Riquet en 1947

Après l'incendie la mairie refuse les reconstructions sur place et préférerait un jardin public. Les petits propriétaires seront indemnisés et iront construire ailleurs. Après une longue période et l'abandon du projet de jardin, l'ensemble des terrains est partagé entre la veuve Embry et Hyvert (Roger et sa mère). Les moellons issus de la destruction restent longtemps sur place et sont la propriété de l'état. Or, le tas diminue sensiblement de jour en jour... Ce n'est qu'au mois de mai 1951 que la reconstruction de l'immeuble Hyvert est portée en priorité, par le Ministère de la reconstruction et de l'urbanisme. A partir de cette autorisation, le propriétaire dispose d'un délai de trois mois pour rebâtir le 1er novembre 1951.

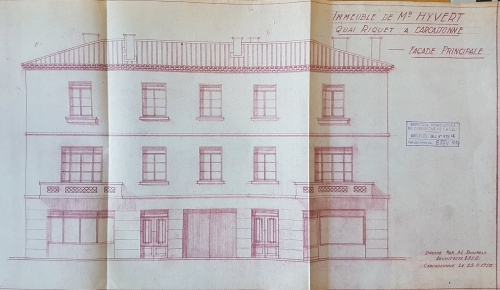

Plan dressé par l'architecte Bourely, le 25 novembre 1950

Roger Hyvert reconstruit rue Buffon une maison avec 4 petits appartements et 5 garages. Au bord du canal il fera bâtir une maison avec deux appartements : un pour Roger et un pour sa mère (décédée avant la fin de la construction). Ceci se fit avec l'argent de la vente des terrains qu'il possédait et les indemnités. Ces dernières étant insuffisantes...

Les travaux en cours d'achèvement le 31 octobre 1952

La famille Hyvert pourra prendre possession de ses locaux à la fin de l'année 1952. Roger aurait voulu tout reprendre et poursuivre le travail de son père après l'incendie, mais s'il a pu reconstituer un petit laboratoire avec les indemnités, en revanche il renonça à acheter un four capable de fondre le minerai. Trop cher et pas pris en compte dans les indemnités car celui qui avait été détruit était impossible à évaluer.

Roger Hyvert dans son nouveau jardin en 1952

Comme pour le massacre et l'incendie d'Oradour-sur-Glane, on s'aperçoit des grandes difficultés que rencontrèrent les sinistrés après la guerre. En Haute-Vienne, ils durent habiter dans des pré-fabriqués pendant plusieurs années avant la reconstruction du nouveau village. Quant aux dommages de guerre et à la punition des coupables...

Sources

ADA 11

Archives de Pascal Hyvert

Presse locale

______________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2017