Notre enquête s'achève sur les préfets de l'Aude nommés par Vichy durant l'Occupation, par Emile, Lucien, Gilbert Marchais. Né à Saint-Yriex-la Perche dans le département de la Haute-Vienne le 9 novembre 1899, Emile Marchais est le fils d'un imprimeur. Il n'est mobilisé durant la Grande guerre qu'à partir du mois d'avril 1918, alors qu'il effectue ses études de droit. Il réside avec ses parents à Confolens (Charente) et obtient en 1926, une licence. Sa carrière de futur haut fonctionnaire débute comme attaché du cadre auxiliaire chef de cabinet du préfet des Ardennes. Jusqu'au 19 juillet 1940, où l'autorité allemande le relève de ses fonctions, il occupe plusieurs postes, notamment à Blois (Chef de cabinet de la préfecture), Châteaudun (Eure-et-Loir) et à Langres (Haute-Marne).

Emile Marchais, sous-préfet de Montluçon

Le maréchal Pétain le nomme sous-préfet d'Alès (Gard) puis de Montluçon durant l'automne 1940. Le 18 juin 1942, Emile Marchais devient Intendant de police de la région de Lyon à la disposition du secrétaire général (René Bousquet), jusqu'à sa nomination comme préfet de l'Aude qui interviendra au mois de septembre 1943. Il remplace à ce poste Marc Freund-Valade, fonctionnaire à l'entière dévotion des lois de l'Etat-Français et responsable de la déportation du procureur Morelli. Marchais allait exercer ses fonctions dans la continuité de son prédécesseur, peut-être avec un peu moins de zèle. Comme tout préfet du maréchal Pétain qui se respectait, il recevait les chefs de la Milice ou celui de la Gestapo dans son bureau. Il n'empêcha pas les rafles des réfractaires du S.T.O, ni d'ailleurs celle des miliciens de Robert Pincemin contre les magasins juifs de Carcassonne. Une épopée dans laquelle les hommes au signe Gamma, volèrent plus de 50 000 francs à ces commerçants. Pas un mot, contre le crime de guerre de Trassanel, pas plus contre l'exécution des patriotes à Baudrigues.

Le 9 mai 1944, Darnand - Secrétaire général du maintien de l’ordre - fait porter une instruction aux préfets régionaux de Montpellier, Toulouse et Limoges : « Arrestation et regroupement dans les régions de Toulouse , Montpellier et Limoges des réfugiés espagnols du sexe masculin de 18 à 45 ans et des israélites français et étrangers du même sexe et du même âge. » La tranche d’âge est ensuite modifiée dans le courant du mois de 16 à 60 ans pour les espagnols et israélites. Les Allemands n’étaient pas associés à une telle opération, ni demandeurs.

Le préfet de l’Aude (Emile Marchais) estime à 500 le nombre de personnes à regrouper. Il demande un GMR entier (60 hommes environ) et précise que le chef de la Milice départementale est prêt à joindre ses hommes à l’opération. Le préfet prévoit six wagons de marchandises et six de voyageurs au départ de Narbonne. L’opération fut stoppée en raison du débarquement du 6 juin 1944 (La Libération confisquée / 1993)

Quand vint la Libération de la ville, il ordonna la destruction des archives de la préfecture dans la chaudière. Trop de papiers compromettant finirent par la faire éclater.

La préfecture de l'Aude

Quand les F.F.I entrèrent dans Carcassonne le 21 août 1944, ils s'emparèrent de la préfecture. Au grand dam de Félix Roquefort, une semaine après, l'ancien préfet de Vichy n'était toujours pas arrêté. Protégé dans ses appartements préfectoraux à l'abri de l'épuration sauvage, son successeur allait lui sauver la mise. Pierre Augé, ancien consul de Chine et Résistant, nommé par Jacques Bounin (Commissaire de la République) arrivait à Carcassonne le 29 août 1944. Il devait remplacer le honteux Emile Marchais, compromis dans la politique de Vichy. Il négocia avec Gilbert de Chambrun (Chef régional de Libération), le représentant du commandant F.T.P et le Comité départemental de Libération, l'arrestation de Marchais. La Cour de justice n'étant pas encore installée, Pierre Augé ne voulait pas de justice expéditive en Cour martiale pour son prédécesseur. Donc, contrairement à ses confrères du Languedoc, l'ancien préfet de l'Aude ne fut passé par les armes. Cette anecdote d'importance est racontée par Pierre Cazejust, secrétaire général de la préfecture de Pierre Augé à cette époque.

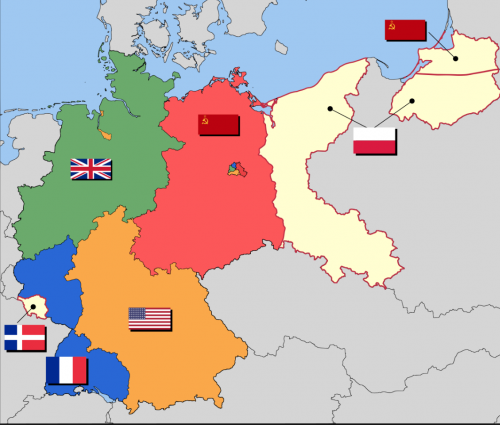

L'Allemagne occupée en 1945

Emile Marchais a t-il pour autant été condamné par la Cour de justice ? Il est suspendu de ses fonctions le 28 août 1944, c'est la moindre des choses. Mit en disponibilité avec demi-traitement le 3 juillet 1945 et promu Secrétaire général du gouvernement de la Sarre, puis du Wurtenberg. Il s'agit ni plus ni moins d'une région d'Allemagne, placée sous tutelle de la France. Comme Jean Cabouat, préfet de l'Aude sous Vichy, Emile Marchais est recyclé auprès des Gaullistes authentiques en Allemagne. Peut-être enfin s'est-on aperçu en 1946 du passé peu glorieux de ce serviteur de Laval et Pétain ; le 1er juillet 1946 il est mis à la retraite.

L'ancien préfet de l'Aude se recycle en devenant le directeur de la Cité hospitalière de Lille en janvier 1952, puis du C.H.R d'Angers où il mourra en fonction le 3 octobre 1953. Entre temps, la chancellerie de la Légion d'honneur le fera Chevalier suite au décret du 12 décembre 1952. L'enquête réalisée sur la moralité de l'impétrant laisse apparaître les mentions suivantes : "Bon fonctionnaire du cadre de réserve". La gendarmerie et le préfet du Nord émettent un avis favorable. Le 18 avril 1953, Emile Marchais, ancien préfet de Vichy, reçoit la croix de chevalier de la légion d'honneur des mains de Louis Dominique Antoine Fataccini - Commandeur de la Légion d'honneur. Nous sommes sous la IVe République ; une époque où l'on amnistie l'ensemble des anciens Miliciens de Darnand. Qui est Dominique Fataccini ? Engagé dès août 1940 dans la France Libre, ce militaire fut l'un des fidèles du général Leclerc en Afrique. Emile Marchais venait devant l'histoire d'obtenir un certificat de virginité. Fermez le ban ! Aux Morts de la Résistance...

Sources

Recherches, notes et synthèse / Martial Andrieu

____________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2018