L'article que nous vous présentons aujourd'hui est le fruit de plusieurs mois de recherches et d'enquêtes. On marche sur des œufs ! Après tout, ne fait-on pas d'omelette sans en casser ? Les fils et filles de déportés, de résistants brutalisés, d'habitants menacés n'ont-ils pas le droit de savoir ce qu'il est advenu de leurs bourreaux ? Car enfin, on peut faire croire qu'en fusillant en septembre 1944 quelques responsables et une majorité de sous-fifres, la France avait définitivement vengé leurs morts et disparus. La grande partie de ceux qui avaient du sang sur les mains s'en sont sortis. D'autres qui n'ont pas pu les suivre ou ont eu le malheur de croire qu'au mois de septembre ils pourraient se rendre, n'ayant que peu de choses à se reprocher, furent passés par les armes. Leurs chefs ont rejoint l'Espagne ou l'Allemagne. Voici comment...

© René Dazy

Le 10 août 1944, Joseph Darnand rédige pour les chefs régionaux les ordres de repli des miliciens et de leurs familles. L’ordre est transmis par un courrier spécial le 12 août 1944. Ces instructions vont poser un cas de conscience aux responsables miliciens confrontés aux questions de leurs inférieurs ; partir ou non ? Les plus compromis dans l’action armée contre les maquis au sein de la Franc-Garde n’ont plus le choix pour échapper au peloton. Ils ont été suffisamment avertis du sort que leur réservait la Résistance par tous les canaux à sa disposition par lettres de menaces ou par Radio-Londres : « Miliciens assassins, fusillés demain ! » Certains feront tout de même le choix de rester, ne pouvant se résoudre à quitter leur famille et leurs biens. Ils tenteront de se dissimuler, comme ceux qui n’ont fait qu’adhérer sans jamais être mobilisés. La plupart seront rattrapés et fusillés en cour martiale dès le début du mois de septembre 1944. Il faut regrouper le maximum de Miliciens à Nancy. Les centaines de Franc-Garde compteront lorsque quand les Allemands pèseront ce que représente chacun des chefs de la Collaboration. Darnand dispose d’un poids supérieur au PPF de Doriot avec sa Milice. Les miliciens de la zone nord devront gagner Nancy, ceux de la zone sud se rassembleront d’abord à Dijon en passant par la vallée du Rhône.

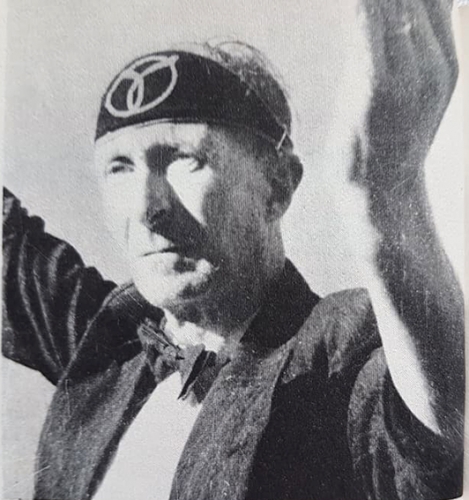

Robert Pincemin, chef de la Milice de l'Ariège

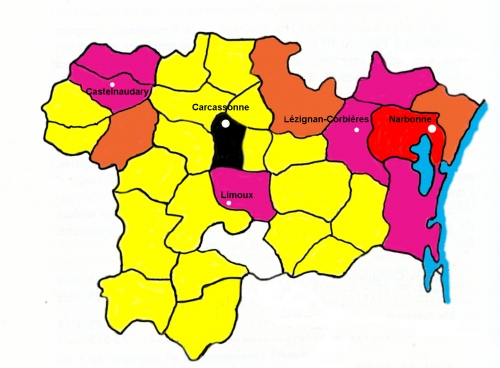

L’exode débute le 15 août 1944, où toute la Franc-Garde de Pamiers est évacuée vers Lyon avec à sa tête Robert Pincemin. Le chef de la Milice départementale de l’Ariège amène ses hommes sans encombre à bon port. La tâche s’avèrera plus périlleuse pour le convoi de Toulouse. Le lendemain, les femmes et les enfants de miliciens sont d’abord évacués en train. D’après une estimation, ils seraient six cents. Bloqué à Moux (Aude) pendant trois jours à cause de la retraite de l’armée allemande, il n’arrivera dans la capitale héraultaise que le 20 août à midi. La Franc-Garde toulousaine se dirige par la route et en camions via Castelnaudary, Carcassonne et Narbonne en direction de Montpellier qu’elle atteindra le 20 août.

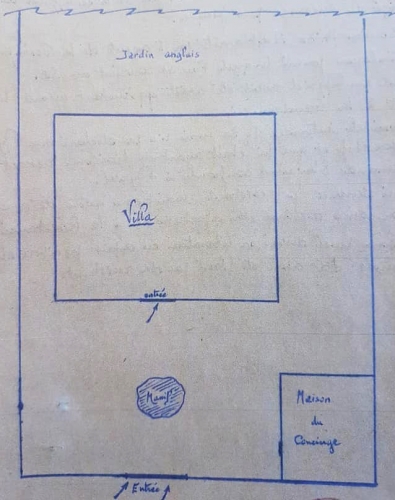

Caserne Iéna, à Carcassonne

A Carcassonne, Les Franc-Gardes se rendent chez eux, prennent leurs effets. Les familles qui ne l’ont pas fait rejoignent la caserne Iéna. Les réticents se voient proposer 500 francs du chef Granade pour partir. Le convoi des chefs miliciens et du Groupe collaboration s’élance le 16 août 1944. Le soir même, ils arrivent à la caserne de la Lauwe à Montpellier avec familles, bagages et armes. La date du 15 août à Lyon ne pourra pas être tenue en raison du retard des miliciens de Carcassonne. Départ le 17 août vers 21h de Montpellier vers Nîmes. Le pont d’Avignon étant coupé, il faut faire demi-tour vers Montpellier. Des dizaines d’autos, car et camions sont stoppés dans la campagne avec miliciens, femmes et enfants. Le convoi vient de Montpellier. Le chef Pissard va aux nouvelles. Attente. Le soir du 18 août arrive. Ce n’est que le lendemain à 8 h que le convoi part vers Perpignan via Béziers et Narbonne. La colonne fait alors 200 mètres de long. On apprend de Pissard qu’il est impossible de passer en Espagne. Le contre-espionnage français a tenté de fermer la frontière des Pyrénées pour empêcher le passage des collaborateurs vers l’Espagne de Franco. Jacques Pissard prononce alors la dissolution et distribue le butin de la Milice ; il donne à chacun 5000 francs. Dislocation, chacun part par petit groupes de son côté. Les uns vers la vallée du Rhône, les autres vers l’Espagne.

Une partie du groupe de Carcassonne accompagne celui de Perpignan qui se fait fort de passer en Espagne. Dans Perpignan, les Franc-Gardes se mettent en civil et gagnent les villages, la montagne. Ceux de l’Aude tentent de repartir dans leur département, se font voler leur véhicule par les Allemands et certains se font repérer et arrêter. Il formeront les premiers contingents des cours martiales.

Le 19 août 1944 à 14h, les chefs de la Milice et du Groupe collaboration de Narbonne se rassemblent devant la Kommandantur, partent dans 3 voitures qui se mêle au convoi Allemand qui quitte la ville.

Miliciens effectuant un contrôle dans la campagne

La dislocation passée, tous les chefs reprennent la route vers l’Allemagne abandonnant les sans grades à leur sort tragique. Ils attentent le renfort de la colonne de Toulouse conduite par Pérricot ; elle arrive à Montpellier le 20 août. Au même moment, le train de leurs familles parti depuis quatre jours est à l’arrêt. Le chef de gare de Montpellier refuse de la faire repartir.

A 14h, la Croix-Rouge évacue les femmes et les enfants vers l’Enclos St-François, établissement religieux jouxtant la caserne de la Lauwe et le quartier de la Gestapo. La Croix-Rouge n’a pas voulu prendre les Miliciens qui voulaient rester, à cause de la mauvaise réputation de la Milice.

A 14h30, le convoi de Toulouse repart avec les chefs Jacques Pissard, Eugène Gaudin (régional 2e service), René Hoareau (Chef Hérault), Cros (chef régional militaire), etc.

Montpellier, Nîmes, Uzès, Remoulins, Roquemaure, Orange, Pont St-Esprit, Montélimar, Valence et Lyon. Ils y arrivent vers le 24/25 août 1944. Ils ne subissent qu’une attaque aérienne mais pas des maquis. Lyon est encore occupée par les Allemands.

Hôtel Continental à Barcelone

Ceux qui ont réussi à passer en Espagne se retrouvent à l’hôtel Continental de Barcelone. Le 2 janvier 1945, une note secrète du renseignement signale la réorganisation des collaborateurs et miliciens français en Espagne. A Figueras, la Milice française est dirigée par un nommé Martin, réfugié d’Alsace et Lorraine, au service des Allemands.

A Barcelone, les miliciens français ont repris leur activité, leur siège se trouve à l’hôtel Continental, où actuellement sont groupés 100 miliciens environ sous les ordres de Peretti della Roca, ancien sous-préfet de Céret (PO). L’activité de ces hommes en Espagne est très remarquée par Franco, la Phalange et les troupes Allemandes.

C’est plus difficile pour ceux du Midi Languedocien, mais certains y parviennent et formeront la dernière garde d’Hitler dans Berlin (par exemple, Robert Pincemin).

Parmi les miliciens en Espagne : Abel Bonnard, Paul Fréchou y restera deux ans avant de gagner l’Argentine. François Gaucher arrivé en 1947 y finira sa vie. Jean Filiol travaillera dans la filiale d’un grand groupe de cosmétiques. Les deux tiers des miliciens ont bénéficié de l’aide du Secours national français » fondé par Pierre Héricourt, ancien conseil français à Barcelone et par Laffon, ancien attaché de presse à l’ambassade de France. En Argentine, les collaborateurs se retrouvent à la brasserie Adam’s près du port de Buenos Aires.

© Martial Andrieu

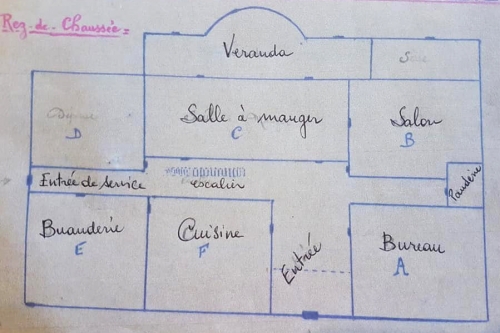

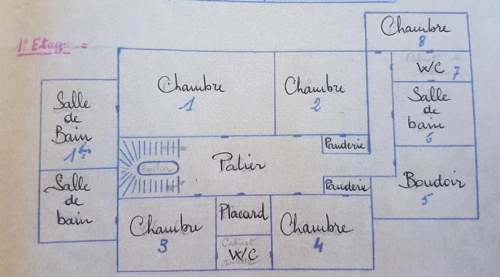

Cartographie de l'origine des miliciens par cantons

Les anciens Franc-Garde de l’Aude passés en Espagne connurent des fortunes diverses. Gilbert de N, chef de cohorte, condamné à mort par contumace par la Cour de justice de l’Aude, se mariera à Barcelone et bénéficiera des honneurs de la presse franquiste. Il mourra dans la capitale catalane en 1978. Marcel M, condamné à mort par contumace le 20 avril 1945, se cachera dans un couvent jusqu’à la loi d’amnistie. Une fois revenu dans son village, le rejet de sa famille le poussera au suicide en 1953. D’autres comme Amédée M finira sa vie en Argentine (Godoy Cruz) où il mourra en 2006 sans jamais avoir eu à répondre de ses actes contre le maquis de Villebazy. Amédée de L fondera une entreprise en Argentine, s'installera à Paris en 1953 et se constituera prisonnier en 1959, avant d'être acquitté par le Tribunal Militaire de Marseille. Idem pour les chefs Sayos, Castel ou Prax. Ce dernier, chef départemental de la Milice de l'Aude, bénéficiera de plusieurs lettres de soutien d'habitants de son village.

Parmi ceux qui gagnèrent l'Allemagne, certains s'engagèrent dans la SS aux côtés des Allemands. Les autres, considérés comme "Clochards de la Milice" se feront arrêter en Italie avec Darnand. D'autres réussiront à se planquer et finiront leur vie dans les départements du Sud-est de la France, sans jamais remettre les pieds dans l'Aude.

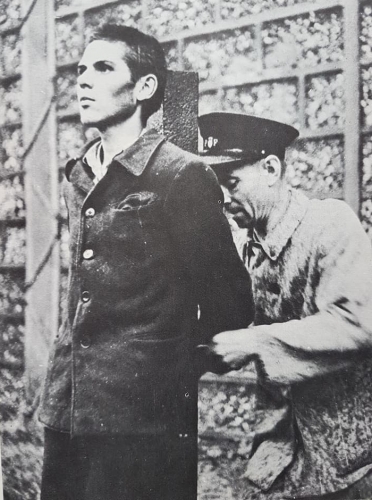

Milicien fusillé à Grenoble

Les miliciens jugés à partir de décembre 1944 échapperont d’une manière générale à la mort. Les peines de mort prononcées à partir de janvier 1945 seront très souvent commuées en travaux forcés à perpétuité. Avec les différents décrets, ces travaux forcés se transformeront en peines d’emprisonnement. De remises de peine en remise de peine jusqu’à l’amnistie de 1951.

Les condamnés à mort par contumace pourront se cacher à l’étranger et rentrer en France au moment de la loi d’amnistie. Le cas de Georges O, condamné à mort par contumace et qui se mariera en septembre 1948 à Paris, prouve les défaillances dans la recherche des fugitifs.

© Martial Andrieu

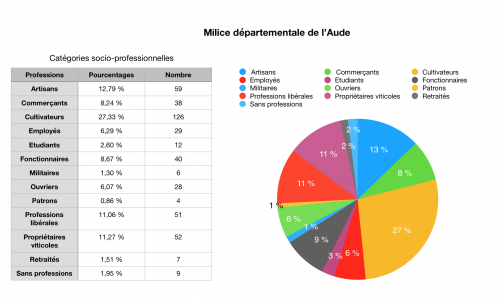

Classement par catégories socio-professionnelles

Les fusillés de septembre 1944 (26 au total) : 37 ans de moyenne d’âge. Le plus âgé a 56 ans, le plus jeune 18 ans. Parmi eux, 1 chef départemental, chef 2e service, chef de transport, armurier, chef de centaine, 2 chefs de trentaine et 2 chefs de dizaine.

56 % des miliciens audois condamnés à mort par contumace sont rentrés après l’amnistie.

27 peines de mort ont été commuées en Travaux forcés à perpétuité.

6 % est resté à l’étranger (Espagne, Tunisie, Algérie)

5,79 % ont été fusillés dont 73% en septembre 1944

Le pourcentage des miliciens disparus n’est pas quantifiable.

NB : Les noms des personnes évoquées dans cet article sont déjà cités dans les livres ci-dessous. Pour la compréhension de l'article, il nous a paru essentiel de les nommer à nouveau.

Sources

La libération confisquée / Jacques-Augustin Bailly

Historia n°40 / La Milice

La fuite des Miliciens en Allemagne

Encyclopédie de l'ordre nouveau / G. Bouysse

ADA 11

_____________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2018