C'est dans ce pays de littoral audois baigné par le soleil et très souvent balayé par le vent marin, que naît Francis Vals ce 9 novembre 1910 à Leucate. La terre qu'en d'autres régions de France on a coutume de qualifier de nourricière, ici n'est tout juste bonne qu'à faire pousser la vigne, entre le chiendent et le chardon. Les gens vivent de peu de choses ; femmes et enfants "rasclan la terra". Quand le chef de famille casse sa pipe avant l'heure, un sort terrible s'abat sur l'ensemble du foyer laissant totalement démunies ces pauvres mères, aux mains déjà meurtries. Quand elles les ouvrent c'est pour embrasser avec cœur, pas pour présenter avec ostentation l'argent que d'autres conservent entre leurs doigts. Ces gros propriétaires viticoles ou négociants attablés les jours de foire devant le café du commerce, sur les quais de la Robine. Que seraient-ils ces messieurs, sans les pauvres familles qu'ils exploitent et auxquelles ils font parfois de très charitables attentions ? Compromis à trahir la patrie sous l'Occupation en faisant des affaires avec le Reich, pendant que les enfants de leurs ouvriers versaient le sang de la vigne dans les maquis ! Francis Vals l'enfant pauvre, orphelin de père, instituteur, résistant et député de la Nation.

Francis Vals

Malgré la perte de son père à l'âge de 12 ans, le jeune Vals poursuit ses études grâce au courage de sa mère. Après son Certificat d'études primaires, le cours complémentaire Cité à Narbonne, il entre à l'Ecole normale de Carcassonne et devient instituteur en 1929. Il obtient son premier poste dans une commune d'une centaine d'âmes, située au fin fond du département : Saint-Louis et Parahou. Après quoi, il sera envoyé successivement au Somail, Castanviels, Sigean et Leucate.

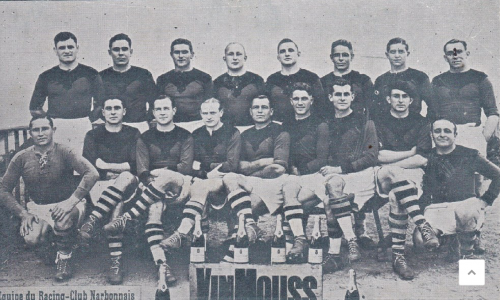

F. Vals (à droite) à côté de Ponsaille, au R.C Narbonne

Francis Vals sera l'une des gloires sportives de Narbonne, deux fois finaliste du championnat de France 1933 et 1934 avec le Racing Club Narbonnais. En 1936, il marque l'un des deux essais de la finale contre Montferrand. Remarquable athlète, il jouait au poste de 3/4 aile et son punch dans les 22 mètres adverses, était aussi célèbre que le béret qu'il portait pendant la rencontre.

Francis Vals milite au sein de la S.F.I.O depuis 1927 et ses idées son progressistes. Lorsque le maréchal Pétain arrive au pouvoir en 1940, le gouvernement de Vichy fait la chasse à tous ceux qui s'opposent à sa politique. L'instituteur Vals est déplacé d'office, comme beaucoup d'autres enseignants dont Georges Guille dont nous reparlerons. Il se retrouve à Villeneuve-lès-Montréal dans le Lauragais, ce qui lui permet tout de même de mener une activité résistante, comme chef du Mouvement de Libération Nationale. Pour l'anecdote, Jean Bringer se rendait avant son arrestation à une réunion où l'attendait Francis Vals dans un café proche de la gare de Carcassonne. Dans les derniers mois précédent la Libération, Vals logeait dans la capitale audoise, 19 rue de Verdun. C'est là que s'organisa ensuite le Comité Départemental de Libération dont il sera le président dès septembre 1944.

Antoine Courrière en 1974

Un coup de tonnerre dans un ciel serein, un immense vide, tout un passé qui disparaît. Francis est mort. Dans un pareil drame ce n'est pas la froide mécanique des dissertations qui l'emporte, c'est le langage du cœur, de l'amitié et de l'affection. Qu'était Francis ? Trop compliqué pour le dire dans un moment d'intense désarroi. C'est l'être le plus aimable, le plus accueillant, le lutteur de tous les instants, l'homme de parti, le combattant de la Résistance, le conseiller aimé et estimé de tout ce que le Narbonnais viticole qu'il a tant défendu avec acharnement, connaissait bien. C'était le fonceur, le lutteur qui ne desserrait pas sa prise. c'était l'homme de l'essai victorieux de la grande finale du Racing. C'était celui qui dans la Résistance bravait l'adversaire et le combattait sans merci.

Je garderai le souvenir de cette journée du 18 août 1944 commencée avec Lucien Milhau "Chez Louis", au "Café du Commerce", poursuivie au restaurant la "Grillade" à Carcassonne. Pourquoi "La grillade" ? Parce que bien des membres de la Gestapo y mangeaient et qu'il voulait les narguer. Entourés de vert-de-gris, placés sous les tableaux d'Hitler et de Gœring, fusillés du regard par des hommes inquiets qui se demandaient qui nous étions. Vals était calme et placide. Il était heureux. L'après-midi il allait donner son congé au préfet de Pétain. Le soir c'était Baudrigues et le lendemain Carcassonne.

Il était pour moi fidèle dans ses affections. Je le lui rendais bien. C'est un être irremplaçable qui disparaît. C'est une perte immense pour moi-même et pour le parti. c'est sa veuve et sa fille un vide irréparable. c'est pour nous tous la consternation et le deuil.

Abbé Albert Gau

J'ai rarement approché un homme d'une loyauté et d'une intégrité aussi parfaites. Il n'était pas baptisé, je suis prêtre, mais rien ne nous a séparés depuis la Résistance, tellement il défendait avec conviction son idéal au service de toutes les victimes de l'injustice sans distinction de partis. Sa façon parfois rude de défendre la vérité et le droit cachait une immense bonté et une grande compréhension des autres. Je l'ai particulièrement admiré sur ce point. Je ne connais guère de personnes qui aient pardonné avec autant de générosité ceux-là même qui avaient trahi son amitié. L'avènement d'un socialisme adapté au tempérament français espérance : il le voyait venir lentement à travers des crises et des combats difficiles. Il était taillé pour ces combats parce qu'il portait en lui toutes les espérances des masses populaires.

© Assemblée nationale

En plaçant Georges Guille au sein du Comité de Libération, Vals prépare la prise du pouvoir politique des socialistes dans l'Aude au détriment des Radicaux, compromis avec Vichy. Là où la S.F.I.O ne détenait que trois cantons en 1936, elle en empoche presque la totalité aux élections de 1945. C'est l'œuvre de Guille avec sa propagande, ses réunions et ses jeunes militants. Vals devient Conseil général de Sigean, élu avec 44,3% des voix au premier tour et prend la présidence de l'assemblée départementale entre 1949 et 1951. Il cède ensuite sa place à Guille lorsqu'il devient député de l'Aude après avoir fait campagne avec lui sur les thématiques de l'anti-communisme : "La République est en danger", "Le Communisme stalinien fait la guerre à la démocratie". Parmi les prises de positions à l'Assemblée nationale, il y a en 1955 le refus de l'instauration de l'état d'urgence pour régler le problème algérien. Il ratifie le traité de Rome en juillet 1957 fondant la future C.E.E. Le 13 mai 1958, il soutient le gouvernement Pfimlin et refuse avec 46 autres socialistes d'investir de Gaulle et de lui accorder les pleins pouvoirs. La même année, l'instituteur de Leucate entre au parlement européen et préside le groupe socialiste au sein de la commission agriculture, développement et coopération.

Francis Vals restera maire de Narbonne de 1959 à 1971. Il est battu par une liste "apolitique" conduite par Hubert Mouly, de 354 voix seulement.

"Dans la salle de la mairie, Francis Vals, la maire socialiste sortant, eut néanmoins le courage et l'infinie fierté de monter avec classse sur une table pour annoncer lui-même sa défaite. Sitôt redescendu de son triste pavois, écoeuré, il enjoignit son chauffeur Arino de le reconduire à la maison. Hélas, celui-ci, en bon fonctionnaire, était déjà depuis quelques minutes le chauffeur d'Hubert Mouly ! Francis Vals rentra donc à pied...Les hommes politiques sont si humains quand ils tombent. (Extrait de "Si je vous disais tout" / J-L Soulié)

Le 27 juin 1974, Francis Vals succombe à une crise cardiaque dans sa chambre d'hôtel au Luxembourg. Il était en séance plénière de l'Assemblée des neuf. Sa dépouille mortelle sera rapatriée par un DC 3 à l'aéroport de Perpignan avant d'être inhumée dans son village de Leucate. A Narbonne, un gymnase porte son nom en mémoire de son passé sportif. A Port-la-Nouvelle, le Centre hospitalier. Enfin, à Leucate, une avenue se souvient de l'enfant de la commune. Grâce au fonds d'archives qu'il a légué aux Archives départementales de l'Aude, nous pouvons étudier les dossiers de la Libération de l'Aude.

______________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2018