"On le lit la larme à l’œil parce que c’est quand même ahurissant, avec la vie qu’il a eue, qu’il ait pu savoir écrire une chose pareille. J’ai essayé de le faire mettre en chanson, j’avais écrit à Yves Duteil et Yves Duteil m’a répondu une lettre très aimable en me disant qu’il n’avait pas le temps en ce moment mais qu’il aurait aimé pourvoir mettre en musique le texte d’un homme qui a dû tellement souffrir dans sa vie. Lisez-le, je trouve qu’il est merveilleux ce poème."

En ce qui concerne Yves Duteil, l'excellent Jean Pidoux m'avait raconté que le chanteur de "la langue de chez nous" avait habité dans sa jeunesse à Carcassonne dans la rue Marceau.

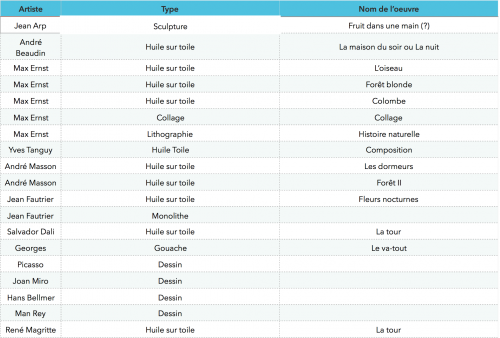

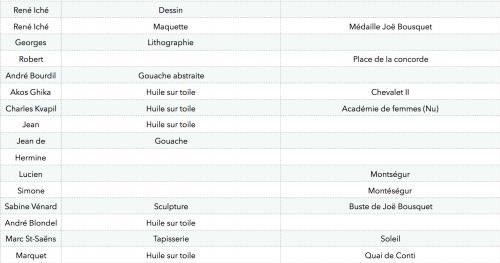

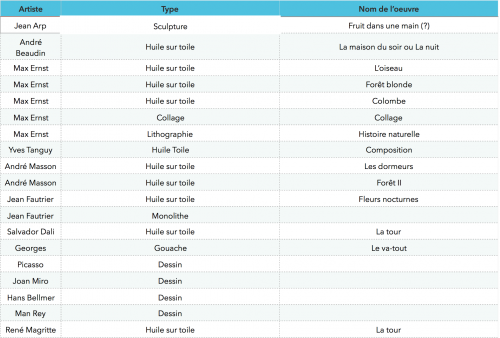

Joë Bousquet rédige un testament en 1943 déposé chez Llobet à Carcassonne. Certains en ont connaissance - ce n'est pas mon cas n'étant pas du sérail templier de la rue de Verdun. Impossible donc de vous dire ce qu'il contient. A défaut, nous nous obligeons à passer par d'autres chemins... Ainsi, sommes-nous tombés sur un courrier de Bousquet en date du 10 octobre 1946, adressé à James Ducellier. Ce dernier fut l'homme de confiance et l'ami du poète qui lui légua un nombre conséquent de toiles de Ernst et plusieurs exemplaires inédits de ces écrits. Dans cette lettre, Bousquet est en train de corriger les épreuves de la Connaissance du soir (Editions Gallimard) et fait établir pour Ducellier un exemplaire de tête se distinguant des dix (Hors collection) nominatifs sur papier couleur - imprimé à son nom et chiffré à part.

Le poète souhaite créer un cercle Joë Bousquet afin "que pourvu de personnalités morales, ce cercle puisse hériter de mes tableaux et de mes livres." Il s'inquiète de savoir s'il y a avantage financier à faire hériter le cercle, car il ne veut pas que son testament puisse être annulé, où s'il vaut mieux désigner un ou deux exécuteurs testamentaires. Savoir comment domicilier la collection : "mon désir étant que tout reste en place au 53, rue de Verdun. L'exécuteur testamentaire c'est évidemment toi, et à défaut Nelli. Il y aura en outre un lien avec Paris à prévoir officiellement. Soit Paulhan. Car je ne veux pas qu'après mon départ, le cercle se ferme et se provinciale. C'est malheureux la tendance de Nelli. Et ce serait la sclérose.

Une salle J. Bousquet au musée

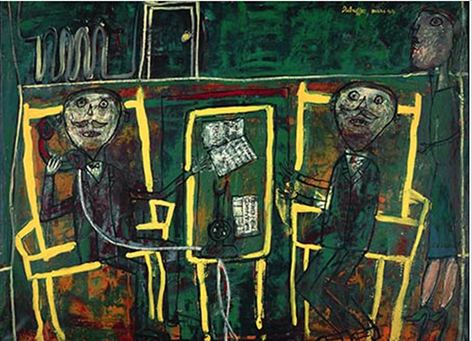

Après un incendie en 1942 et la mise à l'abri des toiles pendant l'Occupation dans un endroit que nous ignorons, le musée des Beaux-arts de Carcassonne ouvre à nouveau en 1948 ; René Nelli occupe alors le poste de conservateur. En 1951, après la mort du poète, le président de la Société des amis de Joë Bousquet souhaite ouvrir au sein du musée, une salle dans laquelle seraient exposées des toiles surréalistes provenant de la collection de l'illustre personnage. Le leg de Bousquet a été partagé entre cinq héritiers membres de l'association ; Nelli leur propose de mettre en dépôt leurs tableaux. Lui-même s'engage à titre d'exemple à déposer des oeuvres provenant de sa propre collection, dont certaines ne viennent pas de chez Bousquet.

© Musique et patrimoine

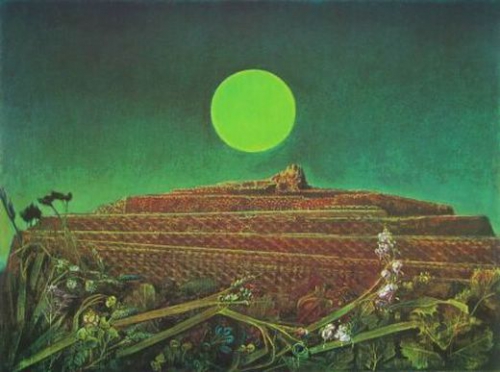

Cette salle Joë Bousquet constituée essentiellement à ses débuts d'oeuvres surréalistes et abstraites, a finalement perdu tout intérêt au début des années 1960. D'abord, comme le note René Nelli "la collection a été dispersée tout de suite après la mort de Bousquet par la famille et vendue misérablement ; ensuite, un concours de circonstances a amené "les amis" à venir retirer leurs dépôts à partir de 1961. L'année précédente, un gros collectionneur de Carcassonne vendit tous ses Max Ernst - il s'agit sûrement de James Ducellier qui les déposa à la Galerie André-François Petit de Paris. Des marchands d'art firent alors pression sur les cinq personnes ayant confiées des tableaux au musée. Ils revinrent tous sur leur parole - la plupart avaient donné ces tableaux - sans signer de donation définitive. Ainsi furent retirés 3 Ernst , 1 Beaudin, 1 Arp, 1 Dali. Certains confiés à Piet Moget pour les vendre à Paris. On compte parmi leurs propriétaires, deux professeurs de philosophie à la Sorbonne originaires de Carcassonne, un professeur de philosophie et syndicaliste de l'Hérault et la soeur de Bousquet.

L'oiseau

(Max Ernst - Circa 1925)

La salle Joë Bousquet avait perdu ses pièces maîtresses ; seules subsistaient celles de la collection de Madame Georges Roumens - c'est-à-dire un Ghika et un Metzinger. La ville fera l'acquisition de "Académie de femmes" (Charles Kvapil), "Quai de Conti "(Marquet) et de la tapisserie "Soleil" de Marc Saint-Saëns. Cette dernière s'est longtemps retrouvée accrochée au-dessus du lit de Bousquet. Quant à l'état, il déposera un Guigou, "La cité de Carcassonne" (Valémi) et "le buste de Joe Bousquet (Salomé Vénard).

L'affaire du Dr Jean Girou

Jean Girou - érudit local et membre de plusieurs sociétés savantes - favorisa grandement le rayonnement touristique du département de l'Aude à travers le Syndicat d'initiative (ESSI), dont il fut le président jusqu'en 1963. Cette année-là il se confie dans un courrier à Nelli : "Merci d'abord pour le témoignage d'amitié dans mon éviction scandaleuse de l'ESSI à Carcassonne menée par Sablayrolles avec la complicité de Drevet, Noubel et Bonnafous. Il indique avoir eu l'intention de donner sa bibliothèque locale et régionale au Conseil général et au musée, faire une salle Jalabert (10 tableaux) et offrir 10 autres toiles modernes.

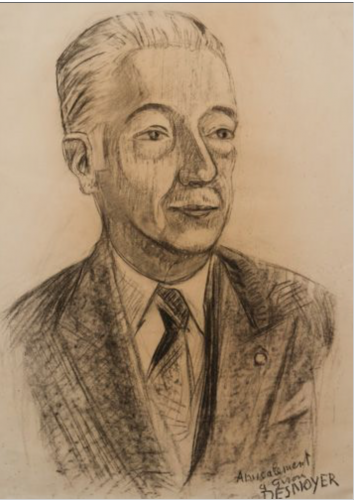

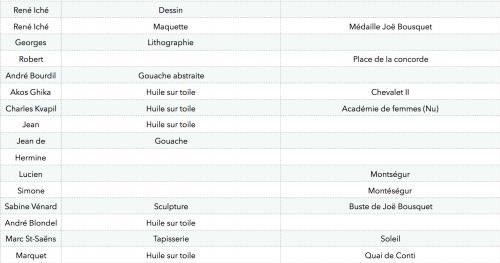

"Je ferme le robinet !"

Si son portrait peint par Achille Laugé a été offert au musée de Montpellier, en revanche il compte venir reprendre ce qu'il a laissé en dépôt dans celui de Carcassonne : Le portrait de sa femme par Laugé, Une femme nue en pied de Derain, une lithographie de Toulouse-Lautrec représentant Blum à la Revue blanche, son portrait par Desnoyers, "place de la concorde" par Delaunay et "Jeune fille" par Hermine David.

"Après les manifestations de reconnaissance supprimées par la municipalité !!! Je tiens à récupérer ce que j'ai en dépôt dans votre musée."

Jean Girou venait également d'écrire une pièce de théâtre en cinq actes "Trencavel et la Louve de Pennautier". Il espérait qu'elle puisse être jouée à Carcassonne, mais l'envoi du texte à Jean Deschamps et Jean Alary, n'a même pas suscité un accusé de réception de leur part.

©Musée de Narbonne

Jean Girou par Desnoyer

La démission de René Nelli

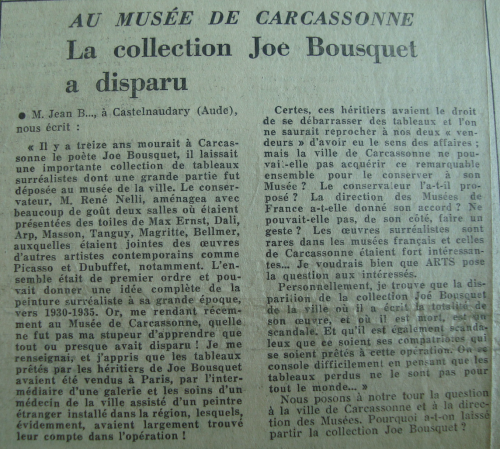

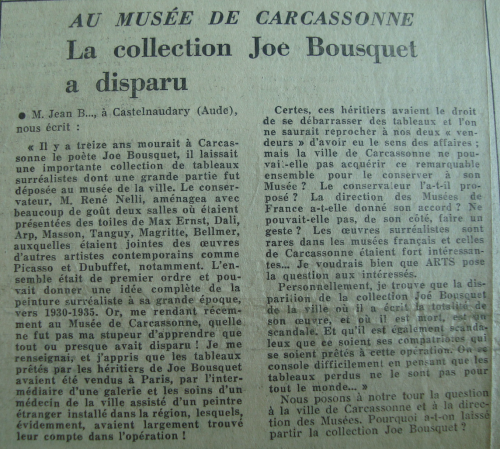

Nelli, déçu et amer d'avoir été ainsi lâché par ses amis, ne va pas être au bout de ses peines en ce début d'année 1963 : "La création de la salle J. Bousquet me valut plus de sarcasmes que d'encouragements". Alors que le musée des Beaux-arts de Carcassonne est fermé depuis deux ans à cause d'une voie d'eau dans la toiture, une tribune signée par un étrange Jean Bedos de Castelnaudary au sujet de la salle Bousquet, va déclencher une polémique dans laquelle la gestion de Nelli se trouve mise en cause.

© jacques-zwobada

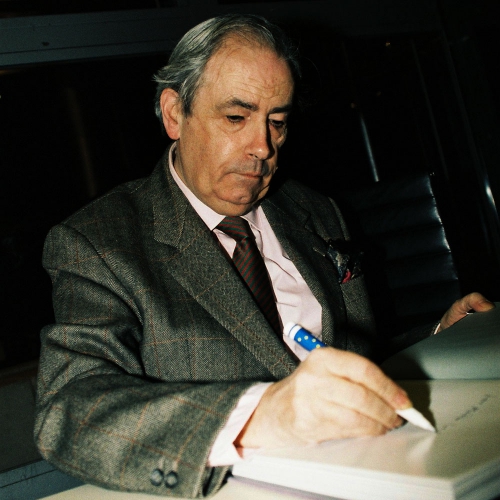

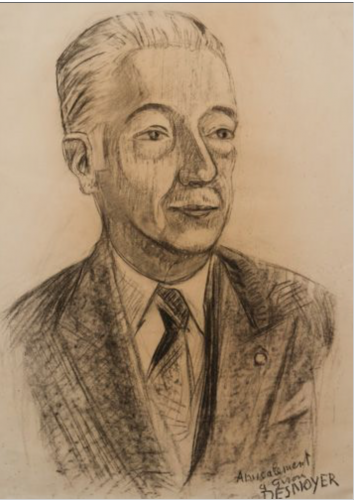

Pierre Cabanne à l'Institut du Monde arabe en 1993

Utilisant un nom d'emprunt (Jean Bedos de Castelnaudary), le journaliste et critique d'art Pierre Cabanne signe une tribune dans le numéro 916 du journal "Arts". Pourquoi un pseudonyme ? Le journaliste est né à Carcassonne ; ce fut un ami de René Nelli puisqu'il lui a offert plusieurs de ses toiles en 1948.

"Je me renseignais et j'appris que les tableaux prêtés par les héritiers de Joë Bousquet avaient été vendus à Paris par l'intermédiaire d'une galerie (André-François Petit, ndlr) et les soins d'un médecin de la ville assisté d'un peintre étranger installé dans la région (Piet Moget ?, ndlr), lesquels, évidemment, avaient largement trouvé leur compte dans l'opération !"

Le 5 juin 1963, M. Jean Châtelain - Directeur des musées de France - demande des comptes au Conservateur de Carcassonne en lui demandant de s'expliquer sur ces révélations. Le lendemain, René Nelli écrit au maire de Carcassonne - Jules Fil - pour lui annoncer sa démission.

"Comme les musée est très en désordre, je crois qu'il ne serait pas prudent d'annoncer tout de suite qu'il n'y a plus de conservateur. Cela pourrait tenter les voleurs. Et je tiendrais à passer l'inventaire au nouveau conservateur, après recensement des objets fais en sa présence."

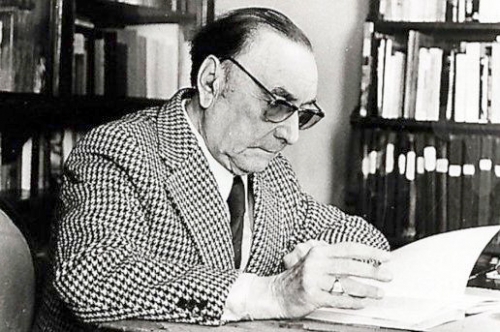

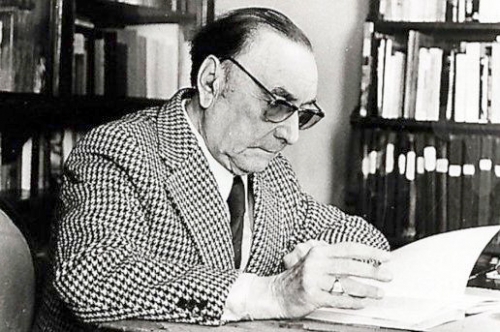

René Nelli

Le 12 juin 1963, Robert Mesuret - Inspecteur des musées de province - prend la défense de R. Nelli dans un courrier à Pierre Cabanne. Il met en évidence les contradictions et la méconnaissance de l'accusateur en ce qui concerne les collections du musée. Comment un illustre inconnu (M. Bedos) peut-il être si renseigné sur la collection Bousquet, alors que l'établissement est fermé depuis deux ans. Le conservateur n'avait aucun pouvoir de s'opposer à la reprise des tableaux par leurs propriétaires. Ces oeuvres auraient pu rester à Carcassonne, à condition que la ville s'en soit porté acquéreur et que cela lui soit proposé.

"Nous voyons souvent des collectionneurs qui ont refusé de vendre à un musée, se laisser tenter par des opérations occultes qui échappent au regard du fisc. Et si nous nous souvenons que ceux-ci sont tous des légataires, nous comprenons qu'ils redoutent les agents des finances, que la législation française, moins favorable que celle des pays étrangers, n'a pas su exclure des opérations faites soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, au bénéfice des Musées."

Ce même M. Mesuret indique cinq jours plus tard :

"Bien que M. Nelli soit assuré qu'un article aussi malveillant ne puisse trouver un écho ni auprès de M. le Ministre, ni auprès de vous-même, Monsieur de Directeur, il n'a pas laissé d'en être contristé, voire surpris, car M. Cabanne qui est originaire de Carcassonne est son élève et son obligé."

Il loue la thèse de René Nelli sur "L'érotisme des Troubadours" à la Faculté des lettres de Toulouse et son implication au sein du Laboratoire d'Ethnographie de l'Institut d'Etudes Occitanes où en tant que fondateur, il a fait déposer les collections au Musée Paul Dupuy. La ville de Carcassonne n'a jamais consenti à créer un poste de conservateur à temps plein. Nelli ne touchait qu'une petite indemnité...

Le 1er octobre 1963 - sans chercher à le retenir - le maire Jules Fil entérine la démission de René Nelli. Il sera remplacé par René Descadeillas - Docteur es-lettres - qui a été correspondant de la Dépêche sous l'Occupation. On avait réussi à avoir la peau de Nelli... Mais qui ?

Épilogue

La grande valeur morale de René Nelli ne saurait être remise en cause. Le soutien du Ministère des Affaires culturelles aux arguments du conservateur suffit à le conclure. A contrario, il semblerait qu'à Carcassonne l'on ait obtenu la tête de Nelli par le truchement d'une Kabbale orchestrée dans l'ombre. Jalousies ou vengeances ? En l'état, nul ne peut le savoir.

Quant à la collection Bousquet... Le Musée des Beaux-arts de la ville pourrait encore aujourd'hui détenir la plus fabuleuse collection surréaliste au monde. Comme l'a écrit Nelli :

"On ne peut pas demander à des particuliers peu fortunés, pas collectionneurs du tout, et peu enthousiasmés par la ville, de faire à la municipalité des cadeaux aussi somptueux."

Notons également que le musée prenait l'eau et que ce fut le prétexte pour que les héritiers viennent reprendre leurs toiles. Il a été délivré un reçu à chacun d'entre eux, lesquels pour des raisons diverses sont repartis avec leurs biens. Par exemple, celui-ci vendit à Paris la sculpture de Jean Arp afin d'acheter un nouveau véhicule... L'histoire ne dit pas si le produit des ventes aurait pu aller une Fondation en l'honneur de la mémoire de leur illustre donateur - cela se saurait. Si vous voulez contempler désormais la collection Bousquet, il vous faudra vous rendre à : Musée Dali (Figueras), Musée Thyssen (Madrid), Museum of Art (New York), Musée d'art moderne (Paris), Kunsthaus (Zurich), etc...

Vendues pour pas grand chose en 1962, ces toiles valent aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'euros. Elles ne retourneront jamais à Carcassonne...

La tombe de J. Bousquet à Villalier

____________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2016