Ils sont nombreux, très nombreux les artistes peintres de notre département à être passés dans l'oubli. Nous nous sommes mis en quête d'en retrouver quelques uns et de leur attribuer les quelques oeuvres que nous avons retrouvées. Nous savons qu'il manque dans cette liste Cécile Rives, Ourtal, Laugé ; inutile donc de nous le signaler. Tout ceci fera l'objet d'un prochain article.

Alary Raymond

Né à Carcassonne, élève de Jalabert

Bichon léchant une pièce montée

Huille sur toile / 60x73 cm / 1877

Autres oeuvres

Le petit savoyard, Nature morte, Un intérieur, La vieille église, Portrait au fusain de M. Caselli

Andrieu Henri

Habitait à Carcassonne

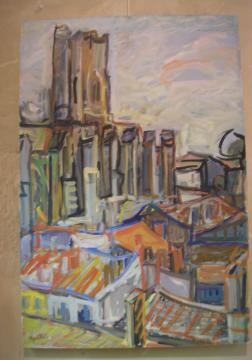

Maison dans le sud, rue d'Alet

Huile sur toile / 18x27 cm

Autre oeuvre

Jeune grecque couronnant une statue à Bacchus

Astruc Frédéric

(1845-1898)

Né à Puivert. Habitait 29, rue Claude Bernard à Paris

Bovins à la mare

Huile sur toile / 60x72 / 1883

Autre oeuvre

La liseuse

Portrait de Gaston Jourdanne

Vue du canal du midi à La Redorte

Portrait de Mary père (Dr à La Redorte)

Hippolyte Bringuier

Né à Castelnaudary (1838-1928)

Pivoines

Huile sur toile / 117x81 cm

Visible dans la salle du Conseil municipal de Castelnaudary

Autres oeuvres

Fleurs de printemps, Gibier, Un coin de cuisine

Champagne Hippolyte

Habitait à Carcassonne

Oeuvres

La pierre Lys, Le chêne après l'orage, Paysage, Le moulin, Effet du matin, Bords de la rivière de l'Aude.

Chartier Pierre

Né à Carcassonne. Habitait 20, montée St-Sébastien à Lyon

Oeuvres

Ferme et moulins Flamands

La pointe de la Madrague à Marseille (Marine)

Fossé du parc de la Tête d'or à Lyon

Ferme à St-Simon (Savoie)

L'île d'amour (Savoie)

Etude de boeufs

Mademoiselle de Crozals

Carcassonne

Oeuvres

Vue de la Cité de Carcassonne

La lecture du premier roman

Portrait de Mademoiselle Labatut

Le labourage par Rosa Bonheur

Vue de Rennes-les-bains, bains forts

Portrait de sa grand-mère

Halte de chameaux venant du désert avec un chargement de dattes, aux portes d'Alger (Champ de Mars)

Gineste Auguste

Elève de Jalabert et Hanoteau. Habitait, 12 rue de la Gare à Carcassonne

Oeuvres

Paysage : Etude de Nièvre

Paysage : Effet de printemps à Cergy (Nièvre)

Portrait

Le chemin du vieux moulin à Arcier (Doubs)

Landrac Clément

Elève de Jalabert, né à Castelnaudary

Chef de bureau à la préfecture de l'Aude. 56, rue du 4 septembre à Carcassonne.

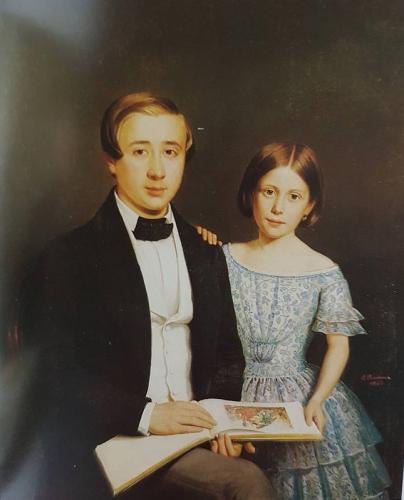

© Musée des Beaux-arts de Carcassonne

Portrait de Marie-Claire Pétronille

Huile sur toile / 116x89 cm

Lignières Pascal

Elève de Gamelin fils et de Jalabert

Oeuvres

Paysage : Etang de Marseillette

Paysage : Bords de l'Aude à Puichéric

Montclar Jeanne

Elève de Montclar Antoine à Carcassonne

Oeuvres

Bords de la Dure : Moutons

Bords de la Dure : Vaches

La leçon d'équitation

La vache égarée

Pâturage sur un plateau

Le gardeur de dindons

Les poules

Les canards

La gardeuse d'oies

Montclar Antoine

Elève de Gamelin et de Prache à Carcassonne

Oeuvres

Un marché

Philippe Emile Roumens

Né à Caudebronde (1825-1901). Elève de M. Yvon à Carcassonne.

© Musée des Beaux-arts de Carcassonne

Paul Lacombe et sa soeur Jeanne Serre.

Huile sur toile / 101x81 cm / 1853

Autre oeuvre

Assomption de la vierge (Eglise de Villalbe)

Portrait de Mgr de la Bouillerie

Portrait de l'abbé Verguet

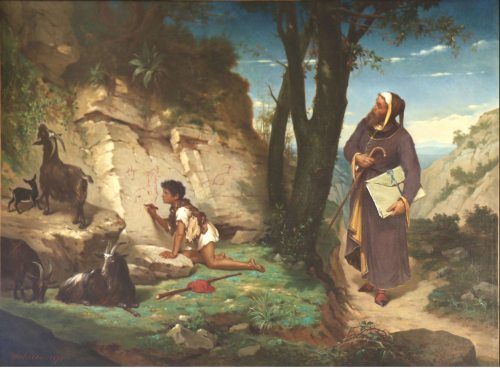

Salière Narcisse

(1818-1908)

Né à Carcassonne. Elève de Paul Delaroche et de Ingres à l'Ecole des Beaux-arts de Paris. Habitait 8, boulevard du Jardin des plantes à Carcassonne.

© Musée des Beaux-arts de Carcassonne

Cimabue rencontrant Giotto

Huile sur toile / 1976

Autres oeuvres

Portrait en pied d'enfant (Georges Conques)

Portrait d'Achille Mir

Portrait de Prosper Lacombe

La visitation de la vierge (Mairie de St-Avé)

L'embrasement de la Cité de Carcassonne

Sourou Paul

1864-1921

Né à Carcassonne. Elève de M. Gérôme, 32 rue des école à Paris.

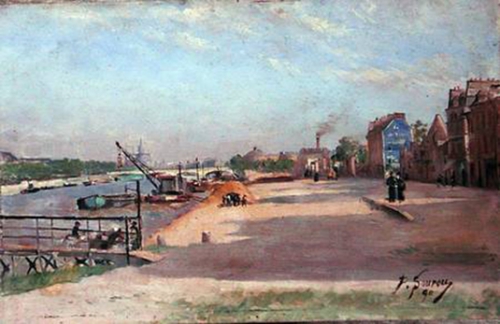

© Musée Petiet à Limoux

Quai de la Rapée à Paris

Huile sur toile / 40x26 cm / 1890

Autres oeuvres

Un dessert

Clamart, effet de neige

Vidal Vincent

(1811-1887)

Né à Carcassonne. Elève de Gamelin et de Paul Delaroche à Paris. Il fréquenta assidument l'école de Gamelin à Carcassonne et sortit comme le meilleur élève. A cette époque, il fit déjà la miniature exposée dans la vitrine de son neveu Alfred Vidal, secrétaire général de l'Aude. Il quitta Carcassonne pour Mazamet, où il séjourna pendant quelques années comme professeur de dessin au collège. Il partit ensuite pour Paris où il entra dans l'atelier de Paul Delaroche. On doit citer de lui : Saint-Vincent de Paul, Le portrait de l'auteur, Le parc Pouancé (1847), L'ange déchu, Une larme de repentir (1849), Polymnie (1850), Le fil rompu, Saison des épis (1852), Fantaisie (1853), Les amours des anges, La chute, Le récit (exposition universelle de 1855), Le braconnier Breton, La pluie en Bretagne (1857), L'Angélus en Bretagne, La muse de la candeur (1859), etc...

© Musée des Beaux-arts de Quimper

Autoportrait de Vincent Vidal

Huile sur toile / 1851

Le musée de Carcassonne possède de Vincent Vidal une copie du Watteau du Poussin : Moïse sauvé des eaux. Il l'avait envoyé à son maître Gamelin à Carcassonne.

Edouard Vié

(1829-1889)

Né à Carcassonne. Elève de Jalabert, Courbet et Hanoteau. Habitait 12, impasse de Maine à Paris.

Les élèves commencèrent à affluer chez Courbet;

ils étaient quarante-deux à la fin du mois de décembre, payant chacun vingt francs

pour couvrir les frais de l'atelier commun qu'il avait été loué rue Notre-

Dame des Champs. Dans le nombre il faut citer Fantin-Latour et plus proche de nous Edouard Vié.

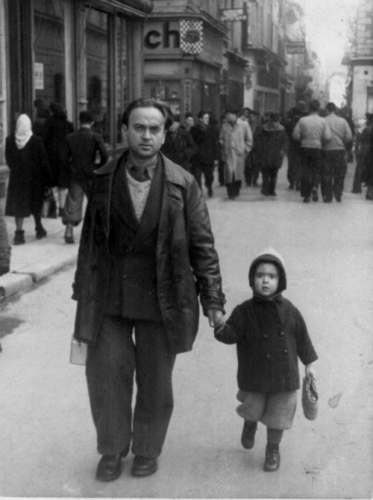

Photographie d'Edouard Vié vendue chez Drouot (Cité de Carcassonne)

Comme beaucoup de peintres, Edouard Vié se passionnait pour la photographie.

Autres oeuvres

Remise de chevreuils, Gélée blanche, Char Lozérien, Chien bassets, Pâturage, Soleil couchant.

_____________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2016