Voilà le résultat d'une enquête de plusieurs mois... Vous vous souvenez sans doute d'un précédent article dans lequel nous vous révélions que la collection de tableaux du poète Joë Bousquet avait quitté Carcassonne. Après avoir été exposée au Musée des beaux-arts grâce à René Nelli, chaque propriétaire était venu récupérer son tableau légué par Bousquet. Ces toiles de maîtres du surréalisme ont été vendues au début des années 1960 dans des galeries en France, le plus souvent pour un prix très en-deçà de la côte actuelle. Je me suis mis en tête de retrouver le maximum de ces oeuvres ayant appartenues au poète. Pour cela, j'ai cherché les brochures des galeristes parisiens de cette époque, les salles des ventes, les musées, les archives. J'ai également consulté le livre de Pierre Cabane "La chambre de Joë bousquet" publié en 1997, mais si cet ouvrage recense certaines de ses toiles, d'autres ni sont pas. Mon enquête s'est bornée à tenter de trouver la photo du tableau, localiser les oeuvres dans les musées ou les collections privées. Bien entendu, cet article n'a pas la prétention d'avoir retrouvé tous les tableaux.

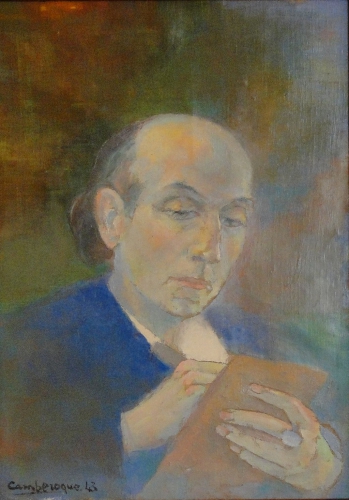

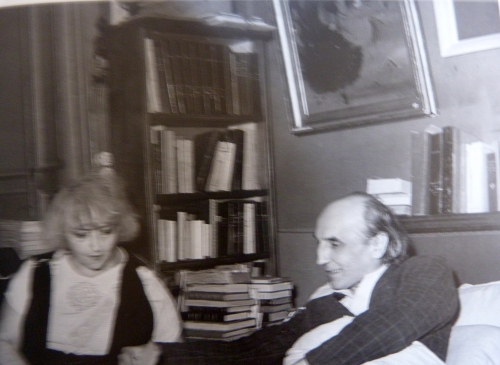

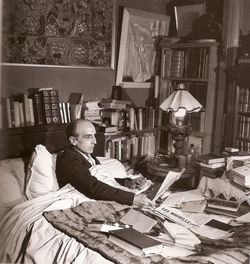

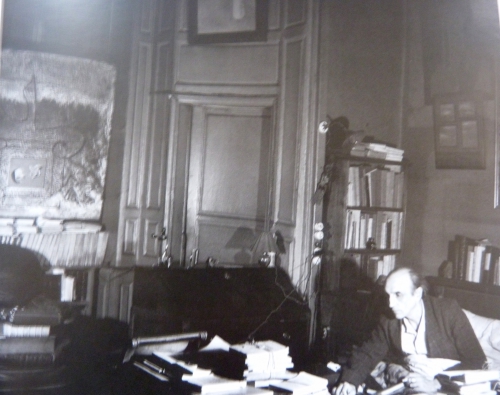

J. Bousquet par Jean Camberoque

(1943)

J'ai longuement hésité a révéler sur ce blog le fruit de ce travail de bénédictin, car j'ai conscience qu'on s'en servira, comme à chaque fois, sans me citer avec un opportunisme teinté d'une indifférence malhonnête. Ce qui m'a déterminé à vous le présenter, c'est l'idée que le notre Musée des Beaux-arts pourrait rassembler à nouveau cette collection et la présenter lors d'une exposition. Nous savons que les musées se prêtent mutuellement des tableaux pour une courte durée, aussi en mémoire de Joë Bousquet, Carcassonne pourrait initier ce projet. En tout état de cause, voici ci-dessous la plus fabuleuse collection de toiles surréalistes que la ville de Carcassonne a laissé se disperser et partir aux quatre coins de la planète. Elle n'a pas senti souffler le vent de l'histoire de l'art...

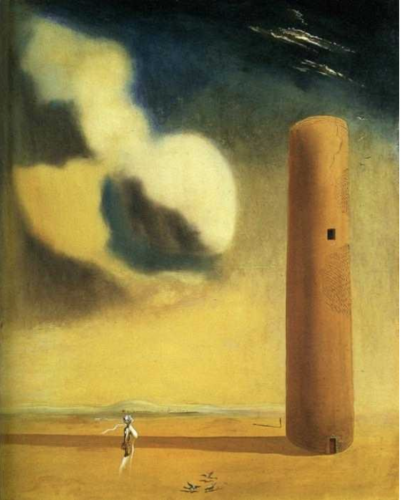

Salvador Dali

La tour

(1935)

Huile sur toile (65,5 x 54)

Exposée en 1961 à Besançon au Palais Granvelle lors de l’exposition intitulée « Surréalisme et précurseurs ». Déposée en 1962 dans la Galerie André-François Petit (rue du Faubourg St-Honoré, Paris VIIIe) avec des oeuvres de Bellmer, Ernst, Dali, Delvaux, Brauner, Magritte, Tanguy… La tour provient de la collection J. Bousquet. A la mort du poète, c’est Monsieur T. (professeur de philosophie à la Sorbonne) qui en hérita. Elle fut ensuite vendue dans la galerie Petit et se trouva successivement à la Hanover Gallery de Londres, puis dans la collection de Erna et Curt Burgauer qui en fit don en 2007 à la Fondation Gali-Dali de Figueras (Espagne) où elle se trouve aujourd’hui.

Étude pour « le miel est plus doux que le sang »

(1926)

Exposé en 1956 au casino de Knokke le zoute, elle se trouve en 1970 dans la Galerie André-François Petit où elle fut acquise par Jacques Ullmann. Vendue aux enchères le 9 février 2011 pour 4 073 250 livres sterling. Elle se trouve actuellement à la Fondation Gali-Dali de Figueras.

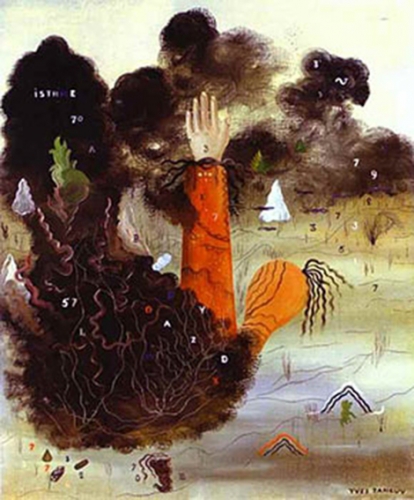

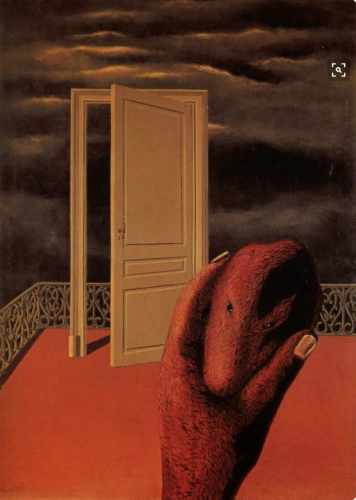

Yves Tanguy

La main dans les nuages

(1927)

Huile sur toile 65 x 54. Vendu chez Sotheby's le 7 décembre 1999. Staatsgalerie (Stuttgart / Allemagne). Cette toile se trouvait à côté du lit de J. Bousquet comme l'atteste la photographie ci-dessous prise par Denise Bellon.

© Centre Joë Bousquet / Denise Bellon

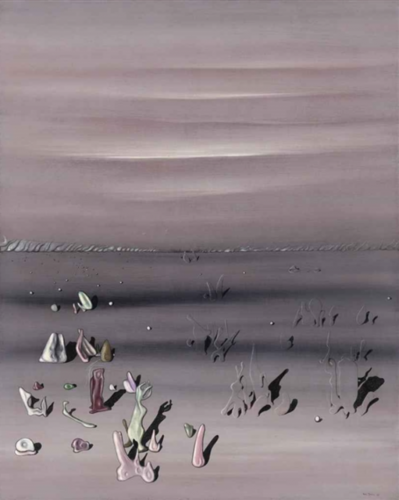

Fin de rampe

(1930)

Huile sur toile de 80 x 90 cm.

Exposée à la Galerie André-François Petit achetée par Viktor et Marianne Langer en mai 1978. Vendue aux enchères chez Sotheby’s le 26 juin 2014. Estimée à un million de livres sterling.

Titre inconnu

(1926)

Huile sur toile avec string and collage. Héritée de J. Bousquet par James Ducellier en 1961. Mise en dépôt à la Galerie André-François Petit et vendue en mars 1962 à Pierre Matisse (famille du peintre Henri Matisse). Pierre et Maria Gaetana Matisse l’ont offert au Musuem of Art de New-York en 2002.

La balance parfaite

Huile sur toile 100x81

Vendu à la Galerie A-F Petit à Paris. Collection Gunther Sachs

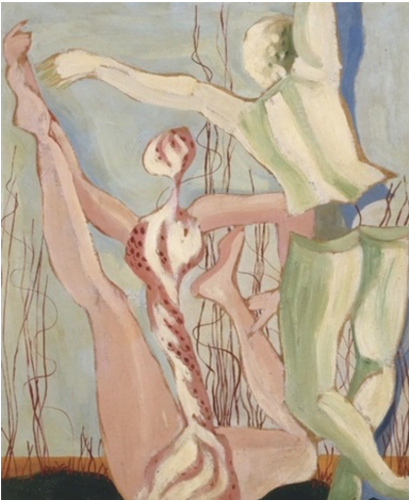

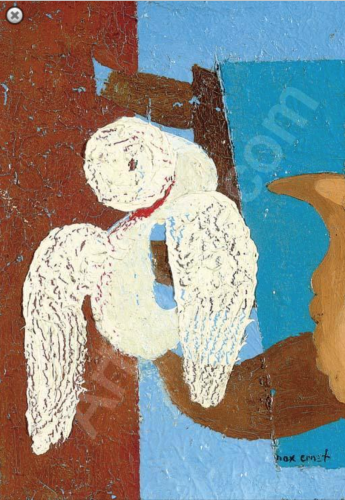

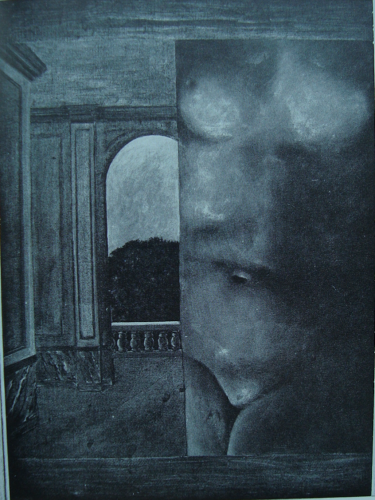

Max Ernst

Facilité

(1923)

Huile sur toile de 65 x 54 cm.

Exposée à la Galerie André-François Petit en 1962 (James Ducellier probablement), puis à la Galerie Beno d’Incelli. Acquise le 22 octobre 1963 pour un collectionneur de New-York. Revendue aux enchères chez Sotheby’s le 13 décembre 2007 au prix de 318 250 euros.

Cette toile se trouvait au-dessus du lit de Joë Bousquet. Ceci est attesté par cette photographie prise par Denise Bellon.

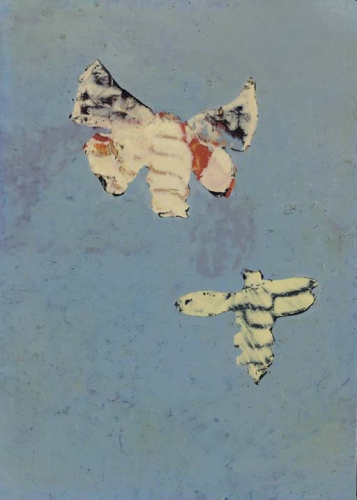

Les papillons

(1930)

Huile sur toile de 22 x 15,6 cm.

Exposée en 1962 (probablement James Ducellier) à la Galerie André-François Petit. Vendue à Anon. Se trouve en juin 1972 à la Galerie Motte de Genève (Suisse). Vendue chez Sotheby’s à Londres le 30 novembre 1988, puis chez Christie’s le 3 mai 2006 pour la somme de 180 000 dollar.

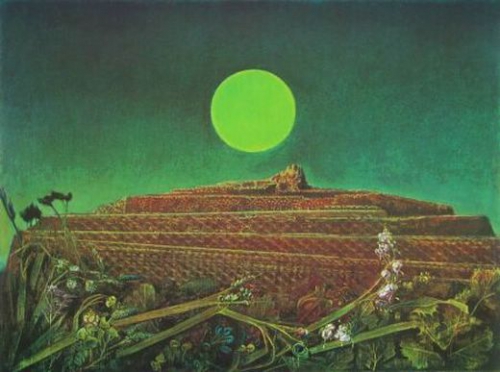

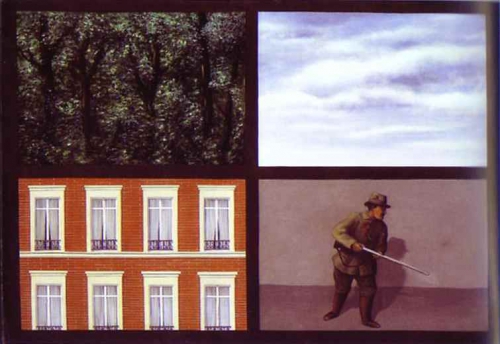

Arbres solitaires et arbres conjugaux

(1940)

Huile sur toile 81,5 x 100,5

Elle appartenu à Joë Bousquet comme cela est stipulé dans la lettre ci-dessous de Max Ernst en date du 24 décembre 1940.

"Tu as raison, Joe. Il vaut mieux ne pas rouler ce tableau, je ne vais pas te priver de la surprise de le voir sortir de sa caisse. Car je pense (je voudrais au moins) qu'il te surprenne un peu et que tu le trouveras au moins l'égal du tableau vert dont tu me parles souvent. Un seul inconvénient si je demande au seul menuisier du village de me construire cette caisse, il le fera très bien, mais il y mettra quelques mois pour la terminer. Je vais donc essayer de le faire moi-même. Pour un autre tableau, il a le même problème avec le châssis qui n'est pas au format désiré, ce qui repose la question du menuisier. »

Cette toile a sans doute appartenu à James Ducellier après la mort de Bousquet. Elle se trouve désormais au musée Thyssen-Bornemisza à Madrid (Espagne)

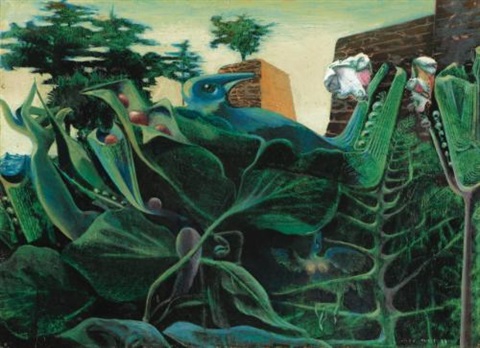

La ville entière

(1935)

Huile sur toile 60 x 85

Exposée à la Fondation Beyeler (Bâle) en septembre 2013, cette toile avait acquise par James Ducellier sur les conseils de son ami Joë Bousquet.

La colombe

(1926)

Huile sur toile 24 x17 cm.

Ayant appartenu à René Nelli à la mort de Bousquet. Le conservateur du Musée des beaux-arts de Carcassonne l’avait exposé dans la salle consacrée aux collections du poète jusqu’en 1963. Cette toile a été vendue chez Christie’s le 19 juin 2007. Estimation 80 000 livres sterling. On ne connaît pas le prix de l’enchère.

La forêt blonde

(1925)

Huile sur toile 92 x 65 cm

Donné par René Nelli à Bousquet et repris à sa mort. Elle a été exposée au Musée de Carcassonne jusqu’en 1963. Exposée au Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art de Stockholm (Suède). Collection privée.

L’oiseau

(Circa 1925)

Huile sur papier émeri noir collé sur bois avec encadrement en liège : 34 x 31 cm.

Ayant appartenu à Henriette Patau - soeur de J. Bousquet - après la mort du poète. Après avoir été exposée dans la salle Joë Bousquet du Musée des beaux-arts de Carcassonne, elle a été reprise par sa propriétaire en 1963. Certainement revendue depuis.

La nature à l’aurore

(1937)

Huile sur carton 24 x 33 cm.

Provenant de la collection Joë Bousquet (sûrement à James Ducellier), ce tableau a été vendu aux enchères chez Sotheby’s à un acheteur anonyme pour 564 750 euros.

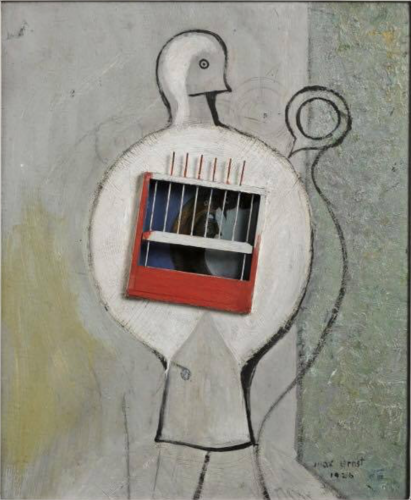

Loplop présente

(1931)

Gouache. Frottage et collage. 50 x 64,3 cm

Provient de la collection Joë Bousquet et dédicacée « A mon très cher ami Joë Bousquet ». On le trouve ensuite dans la Galerie Halla Nebelung de Düsseldorf (Allemagne). Il serait actuellement à l’Institut Valencia d’Art modern (Espagne). Exposée en 1969 au Moderne Kunst aus Privatbesitz in Hannover.

Loplop présente deux fleurs

(1930)

Trônait dans la chambre du poète et obstruait une fenêtre close. La photo ci-dessous en apporte la preuve.

© Centre Joë Bousquet / Denise Bellon

L'ange du foyer

ou

Le triomphe du surréalisme

(1937)

Huile sur toile 114x146

Cette toile a appartenu à James Ducellier. Chez un collectionneur de Turin en 2005. Il s'agit là de l'oeuvre mythique du peintre. Elle annonce comme une mise en garde, les futures destructions de la Seconde guerre mondiale. C'est la toile la plus chère de la collection Ernst.

La nymphe Echo

(1936)

Huile sur toile 46x55

Collection du Musée d'Art moderne de New-York (MOMA)

La colombe avait raison

(1926)

Carton et bois 42x35

Vendu chez Sotheby's le 31 mars 1965 pour 5039 dollars

Vol nuptial

(1931)

Huile sur toile 81 x 65

Vendu chez Christie's le 24 juin 1991 pour 344 925 dollars.

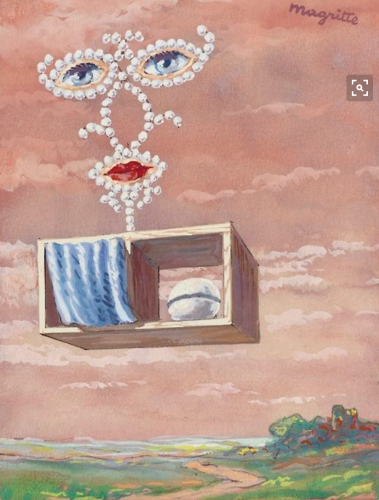

René Magritte

Les cicatrices de la mémoire

(1927)

Huile sur toile 73 x 54 cm

Le palais de la courtisane

Huile sur toile 73x54

Exposé à Toulouse en 1946. Vendu à la Galerie A-F Petit à Paris vers 1962

Le repas de noce

(1940)

Gouache 31 x 41.

Shéhérazade

(1947)

Gouache sur papier 16,8 x 12,7 cm

Ce tableau a été donné en 1948 par Joë Bousquet à Jacqueline Gourbeyre, résidant à Toulouse. Surnommée Linette, elle aura gardé cet oeuvre jusqu'à la fin de sa vie. Bousquet voulait créer un lien entre les deux chambres (Le poète l’exprime ainsi dans une lettre à Magritte en date du 29 Septembre 1948). Lors d’une vente aux enchères chez Sotheby’s le 4 juin 2014, cette version de Shéhérazade a été adjugée 217 000 euros.

L'idée fixe

(1928)

Huile sur toile 81x116

Légué par testament à Georges et Georgette Roumens en 1943. Aujourd'hui, dans les collections du Staatliche Museum Preussicher Kuturbesitz National Galerie (Berlin / Allemagne)

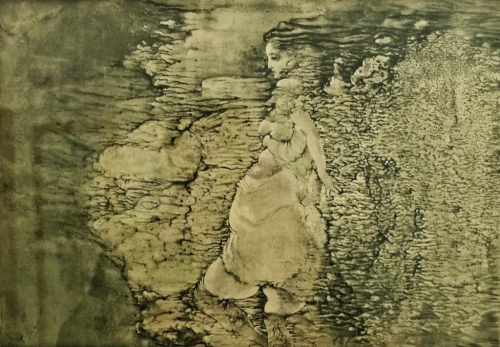

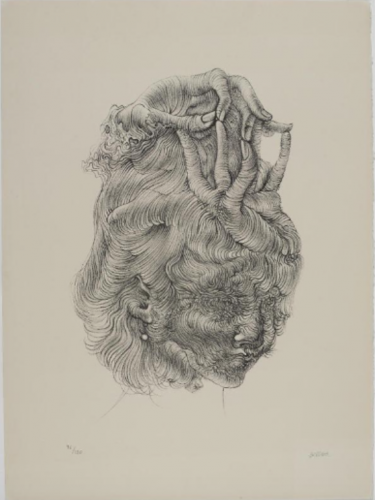

Hans Bellmer

Entre deux eaux

Gravure en couleur signée d’après une gouache de 1941. Tiré à 200 exemplaires numérotés et signés. Exposé à la Galerie André-François Petit. Vendu le 21 janvier 2005 à la salle Drouot pour la collection de M. Ferrier.

Chapeau main

(1947)

Crayon rehauts de gouache sur papier ocre 24 x20. Exposé au Centre Pompidou du 1er mars au 22 mai 2006. Ancienne collection J. Bousquet

Jean Dubuffet

© ADAGP, Paris 2016

Haut négoce

(1944)

Collection privée

"Chaque jour, je pense à Dubuffet, et maintenant devant Haut négoce (on est gosse, on naît gosse, on n'est gosse) qu'il m'a envoyé, et qui a chassé la nuit de ma chambre, car pour mieux voir ce tableau, je vis les contrevents ouverts... (Lettre de Jean Paulhan)"

Portrait de J. Bousquet

Le 4 avril 1946, Joë Bousquet écrit au chanoine Sarraute : "Dubuffet m'envoie un admirable recueil de lithos en couleurs". L'année suivante, Jean Dubuffet se déplace à Carcassonne et rend visite à Joë Bousquet. Il réalise coup sur coup trois portrait du poète dans son lit, dont un en grand format se trouve au Museum Of Modern Art de New York (MOMA).

Joan Miro

Le repas des fermiers

(1925)

Huile sur toile 46x28

Acquis par le galerie Sami Tarica à la fin des années 1950. Cincinnati / Collection Thomas Adler

Fautrier

Paysage de Port Cros

(1945)

Huile sur toile 49,4 x 37,8

Collection Christian Durand. Actuellement au MOMA (New-York)

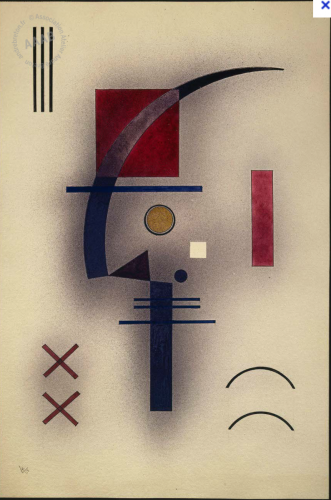

Kandinsky

Petit blanc

(1928)

Aquarelle, gouache et encre de chine sur papier 62 x 46. Provenance Collection André Breton. Musée d'art moderne Pompidou (Paris)

Auguste Herbin

Composition

(1930)

Huile sur toile 41 x 25

Ayant appartenu à J. Bousquet. Estimation 18000 à 25000 €. Vendue le 24 octobre 2012 à Art curial (Paris) avec des oeuvres de la fondation Albert Gleizes.

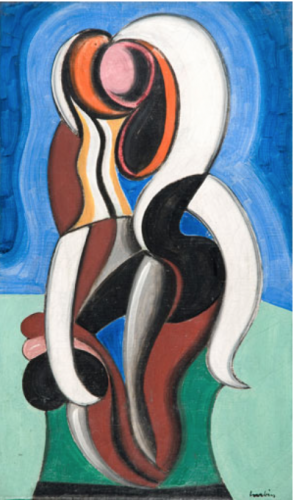

Jean Arp

© La chambre de J. Bousquet / Pierre Cabane

Relief en bois peint 27 x 43 x 16

Légué par J. Bousquet à Henri Féraud. Actuellement au KUNSTHAUS Zürich (Suisse)

Tout ceci ne représente peut-être qu'un tiers des tableaux qui ont transité par la chambre de Bousquet. Espérons qu'avec ce travail, ceux-là pourront un jour revoir Carcassonne...

Sources

Recherches, synthèse et rédaction / Martial Andrieu

Sotheby's, Drouot, Art Net, Christie's, Akoun

La chambre de J. Bousquet / P. Cabane / 1997

Au gîte du regard / Centre J. Bousquet

Archives de l'Aude / Fonds R. Nelli

Et... beaucoup de patience et de temps.

__________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2016