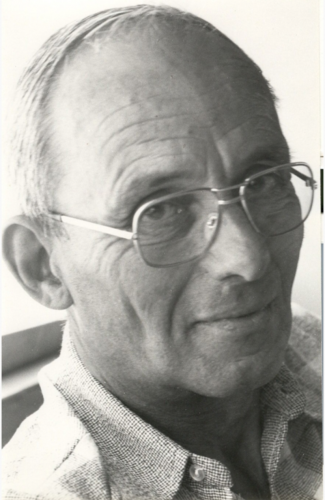

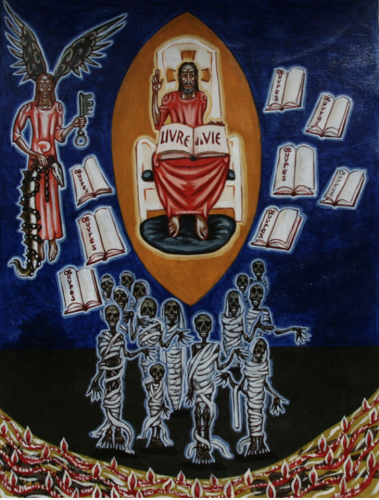

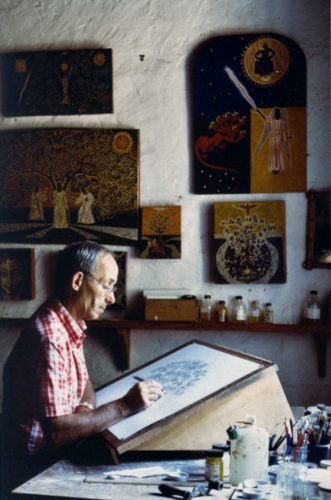

Il y a 100 ans, naissait le 23 février 1917 le peintre Carcassonnais Jean Camberoque. Ses peintures, ses céramiques et ses sculptures en béton contribuèrent largement, à diffuser une notoriété qui dépassa nos frontières. Cet autodidacte fut tout de même encouragé dès ses débuts par Joë Bousquet : "Il a voulu faire de l'espace la mesure du ciel". Le poète qui avait dans sa liste d'amis des peintres surréalistes tels que Max Ernst ou Tanguy, leur présenta le jeune Camberoque. Ainsi débuta la carrière de ce Carcassonnais pétri de talent mais qui n'eut, comme beaucoup d'autres, que le malheur de s'attacher à sa ville natale. Il disait que le ciel au-dessus d'elle avait la couleur d'une coquille d'huitre.

© Charles Camberoque

Artiste prolifique et d'une curiosité absolue pour les nouvelles techniques ; il suivit une formation dans les ateliers de Sant Vicens à Perpignan. C'est là qu'il développa son art pour la céramique, allant jusqu'à créer de nombreuses œuvres qui figurent encore dans bien des bâtiments publics : écoles, collèges, foyers de jeunes travailleurs... Si les mairies dans leur ensemble ont respecté cet héritage, soit en le restaurant (à Narbonne), soit en le déplaçant (à Trèbes), d'autres (à Carcassonne) sont allés jusqu'à le détruire.

La maison natale du peintre, 39 rue A. Marty

Le 15 novembre 2006, une plaque à la mémoire de Camberoque était apposée sur la façade de sa maison. On la doit au Club Soroptimiste de Carcassonne ; association philanthropique dont la présidente avait été Yvonne Camberoque, épouse du peintre. A l'initiative de Pascale Chinaud, ce souvenir indique au passant la présence de l'artiste en ce lieu. En présence de son fils Charles, de sa petite fille Nina et de son épouse Yvonne, on dévoila cette plaque. Dans l'assistance, quelques amis comme Gisèle Jourda et Jacques Arino. Gérard Larrat, le nouveau maire de Carcassonne prononça un discours.

© Nathalie Amen-Vals / Midi-Libre

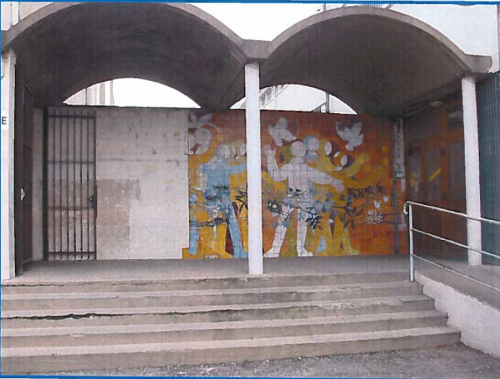

Avant-hier nous publions un article, concernant la destruction d'une partie de la céramique réalisée par Camberoque à l'école Jules Ferry, avenue Jules Verne. Les services de la mairie ont délibérément percé une ouverture dans le mur et posé une grille en fer.

Après le percement de la porte et la pose de la grille en 2017

J'ai saisi aussitôt la ville de Carcassonne afin d'obtenir des explications sur le vandalisme d'une œuvre d'art. Située sur l'espace public, dans une école primaire dont elle a la responsabilité. D'après mes recherches, cette céramique aurait été réalisée lors de la construction de l'école. Le 1% de l'état obligatoire consenti à une œuvre d'art dans le cadre d'un édifice public, donnerait une caractère juridique à cette destruction.

Au moment des travaux en 2008

Nous avons obtenu par mail les "explications" des services techniques de la ville de Carcassonne.

"Les travaux de création d'un sas pour la piscine du Viguier, ont été réalisé en 2008 .

Ces travaux n'ont eu aucune incidence sur la fresque de Mr Camberoque, qui était déjà dégradée à cette date depuis de nombreuses années.

Il semblerait que la fresque se soit dégradée dés le début de sa mise en place du fait d'une mauvaise adhérence entre les céramiques et le support.

Les équipes municipales ont récupérés et conservés une partie de ces carreaux."

Derrière le mur, une porte a été murée mais il valait mieux en créer une autre

Finalement à Carcassonne, il est permis à des employés communaux de maçonnerie de juger de l'état de dégradation d'une œuvre d'art. Inutile donc d'alerter la DRAC, ni les héritiers du peintre.

Que par chance, la dégradation était pile à l'endroit où il fallait percer une porte puisqu'ailleurs elle semble en bon état.

Que cela justifie aussi une saignée dans la céramique pour installer une grille en fer.

Que "cela n'a eu aucune incidence puisqu'elle était dégradée", alors que l'œuvre est désormais tronquée d'un tiers. En effet, un tableau de Dali amputé d'un tiers resterait -il toujours un tableau de Dali ?

A carcassonne, on peut détruire tout sous prétexte que c'est dégradé. Qu'attend-on pour raser la Cité ?

A Trèbes, la mairie a rasé la salle des fêtes dans laquelle se trouvaient des céramiques de Camberoque. Elle ont été réinstallées sur un mur, à la sortie vers Villalier.

A Limoux, la céramique réalisée en 1969 accueille toujours les visiteurs de la cité blanquetière.

Sur le Lycée du Dr Lacroix à Narbonne (1960)

Cette œuvre a été réalisée au moment de la construction du lycée vers 1960 et en constitue le « 1% artistique ». Cette procédure de soutien à la création, instaurée en 1951, au départ dans le cadre des nouveaux bâtiments de l’Education Nationale, a été créée à l’initiative du sculpteur audois René Iché (1897-1954). Le coût de cette oeuvre a été de 2372 NF, c’est-à-dire 1% du budget de la construction du lycée (part de l’État). La céramique de Carcassonne a dû être réalisée dans ce cadre ; c'est donc un bien de la Nation.

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Ressources/88/4/Fiche_1_-_Lacroix_-_Narbonne_449884.pdf

Anciennement sur la route de Gruissan, cette céramique de Camberoque a été restaurée en 2013 et placée contre la façade de l'Office du tourisme de Narbonne-plage. On citera également celle de l'école André Pic de Port-la-Nouvelle.

Avouez qu'à "Carcassonne, ville d'art et d'histoire" cela la fiche un peu mal. Continuons donc à laisser la maçonnerie municipale s'occuper du devenir de nos œuvres d'art...

_______________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2017