Cela faisait six ans que je n'avais pas mis les pieds dans le Château comtal de la Cité de Carcassonne. Au cours de la visite que j'ai effectuée sans la présence d'un guide, ni d'un audioguide, j'ai voulu constater l'évolution de l'accueil des publics et des objets archéologiques conservés à l'intérieur de l'enceinte. L'aménagement des caisses et de l'accueil du public dans la barbacane du château est plutôt une réussite ; elle contraste nettement avec ce que l'on avait connu en 2011. La cour du château et la mise en sécurité des accès sont encore à mettre au crédit du Centre des Monuments Nationaux. On relève ici l'effort des travaux effectués depuis six années. J'ai également rencontré des guides conférenciers fort sympathiques et parfaitement impliqués dans leur tâche. Après tous ces aspects positifs, passons à ce que je considère comme inacceptable pour un site classé au Patrimoine de mondial UNESCO.

Depuis 1927, le château comtal possède un musée archéologique. Fondé par Pierre Embry, conservateur du musée de Carcassonne, il accueille les dépôts des vestiges trouvés au cours du XIXe siècle. Comme nous l'avons vu dans un article précédent, un premier musée lapidaire avait été créé dans la rue de Verdun par la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne. C'est donc l'ensemble de ses dépôts qui sont exposés au château comtal. Le chanoine Barthe avait rédigé un inventaire en 1905. Après le décès de Pierre Embry, le chanoine Sarraute reprit la gestion du musée jusqu'en 1971. Sa démission entraîna l'exécution d'un nouvel inventaire réalisé par Anne Debant, épouse de Robert Debant, lui-même archiviste départemental. Madame Debant, diplômée de l'école des Chartes, avait été conservatrice des archives de Toulouse de 1964 à 1967.

© AAVC

Pierre Embry

(1886-1959)

En 1971, outre les dépôts provenant de la Cité (Eglise St-Sernin, Basilique Saint-Nazaire), le château comtal possédait des pierres de Salsigne, de Fontfroide, de Lagrasse, des statues gothiques, de sarcophages, des dalles funéraires. Tous ces objets n'étaient pas exposés mais déposés en réserve. Ce musée se doublait d'une bibliothèque dans laquelle avaient été réunis des ouvrages particulièrement intéressants. Nombre d'entre-eux provenaient de la collection de Pierre Embry. L'ancien conservateur conservait également de remarquables photographies de la Cité et de la ville basse - quelque 250 documents de grand intérêt. Gravures, photographies et documents furent classés par Mme Debant et conservés au château comtal. Où cette collection est-elle passée depuis ?

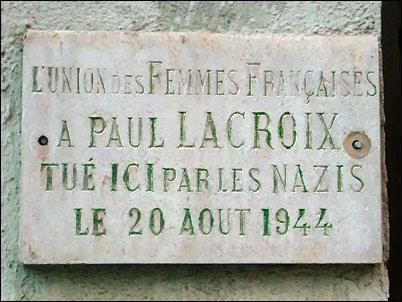

Le musée lapidaire ne figure pas sur l'affiche, ni dans le guide remis aux visiteurs lorsqu'ils prennent leurs billets. Il faut donc savoir qu'il existe un dépôt archéologique à l'intérieur du château. La première impression en pénétrant dans les lieux c'est la quasi pénombre ; pas un vestige n'est correctement éclairé, mais à part Dame Carcas - nous y reviendrons. Ci-dessus des croix discoïdales sans aucune information de date, ni de provenance. Il s'agit pourtant de croix trouvées dans le Lauragais et dans l'ancien cimetière Saint-Michel. Le Dr Jean Blanc nous en donne un descriptif et plusieurs dessins dans son travail réalisé sur les croix du département en 1977.

6 croix avec attributs de métiers, 1 croix avec arbre de vie, 3 croix simples, 2 croix avec blasons effacés, 1 croix trilobée avec agneau et blason du XVIe (Classée). Je mets au défit le visiteur de pouvoir les identifier. Et pour cause...

Les cartels indiquant la date, l'origine et l'inventaire sont souvent manquants. Ailleurs, ils sont carrément inexistants. Ainsi nous retrouvons-nous à visiter un musée sans références sur les objets présentés. Avouez que la chose est pour le moins extraordinaire dans un site UNESCO.

Qu'est donc ceci ? Mystère... A moins d'aller chercher dans l'inventaire de 1905, publié par la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne il y 112 ans. Heureusement, le Congrès archéologique de 1973 va nous renseigner

"Cippe funéraire, 1er siècle : moulage de l'original conservé au musée de Mayence. Epitaphe de C. Julius Niger, soldat né à Carcassonne et incorporé dans la IIe légion où il servir dix-sept ans. Elle évoque le séjour de cette légion dans la Germanie supérieure dont Mayence est la capitale, avant sa venue en Bretagne."

Là, encore ?...

"Borne milliaire, pierre, époque gallo-romaine (Vers 270). Texte : C.PIO / TETRICO / C / NOBIL / C / IVVENT /PRINCIP / COS XICI. Provenance Barbaira (Aude)." (Congrès archéologique. 1973)"

On voit que ce sont des amphores. Pour le reste ?...

"Deux amphores pour le vin, quatre meules à huile. Epoque gallo-romaine. Provenance locale." (Congrès archéologique. 1973)

Ce sarcophage possède encore son cartel : "Sarcophage paléo-chrétien. Scènes bibliques et évangélistes entourant le médaillon des deux défunts. Sur les côtés, Daniel dans la fosse aux lions et Adam et Eve. Provenance : Tournissan (Aude)."

Une énigme pour le visiteur ! Que dit le Congrès archéologique de 1973 ?

"Inscription votive, pierre, Ier siècle : P. CORNELIUS PHILEROS LABASONI V.S.L.M. Traduction : Publius Cornelius Phileros à Larasonus a tenu sa promesse avec plaisir ayant été exaucé. Provenance : Moux."

Seule éclaircie dans ce sinistre musée mal tenu, la salle des chevaliers a bénéficié d'une restauration. Ces fresques médiévales connues dès les années 1920, furent mises au jour en 1957 par Pierre Embry.

Cette vierge à l'enfant provenant de la basilique Saint-Nazaire (XVIe siècle) est placée dans un coin sombre.

Sans indication. Il s'agit pourtant d'une des plus belles pièces du musée.

"Vierge à l'enfant dite vierge au sourire, statue, marbre, XIVe siècle. La tête de l'enfant et la couronne de la Vierge ont été refaites au XIXe siècle. Provenance : Couvent des sœurs de la Charité de Carcassonne. (Congrès archéologique. 1973)

Les fenêtres de la maison Grassialo qui se trouvaient place de la poste en centre-ville, furent sauvées par Raymond Esparseil et exposées dans ce musée. Aujourd'hui, personne ne devrait pouvoir s'asseoir ou grimper dessus, mais comme il n'y a pas de surveillant, les enfants font ce qu'ils veulent. La lumière fait aussi défaut.

Cette statue sans tête semble avoir été posée là, sans que l'on sache vraiment pourquoi. Elle non plus, ne possède pas d'informations. Pourtant, elle fut trouvée par Antoine Labarre dans lors des travaux de construction du Grand Théâtre de la Cité en 1971 (source : l'Indépendant 1971)

En revanche, bénéficiant d'une exposition privilégiée, la statue de Dame Carcas restaurée grâce au 30 000 € récoltés par une campagne de crowdfunding en 2014, trône en bonne place. En fait de restauration, il s'agit d'un assemblage de ce qu'il restait de ce morceau de pierre informe. On aurait mieux fait de mettre cette somme à la réhabilitation de l'ensemble du musée.

Ces albatres sont également bien exposés dans une vitrine

Dans la salle des conférences est exposée dans l'obscurité, la cité miniature de Louis Lacombe (1856-1933). Artisan maçon Carcassonnais résidant rue Trivalle, il consacra pendant plus de 40 ans tous ses loisirs à la réalisation minutieuse de cette maquette en noyer, à l'échelle 1/100e. Ce chef-d'œuvre est classé Monument historique depuis le 4 avril 1961.

,

Malheureusement, là comme ailleurs personne pour surveiller et aucune caméra. On peut donc sans problème se saisir d'une partie de ce chef d'œuvre classé, qui croule sous la poussière. Oui ! La poussière qui n'a pas été faite depuis des lustres.

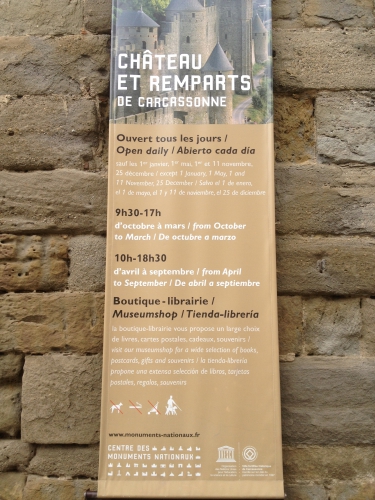

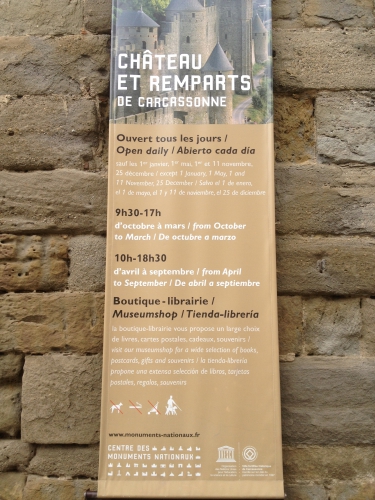

Tout se termine par la boutique qui, elle, est indiquée sur les affiches et les guides à l'attention des visiteurs. Ici, tout est bien ordonné, éclairé et sans poussière. Sur les présentoirs, la place réservée à l'histoire de la Cité n'occupe que 20% de la surface. Il n'y a rien sur la ville basse, ses hôtels particuliers, son patrimoine culturel. Tout ceci est géré depuis Paris par la direction du Centre des Monuments Nationaux. Quant à la place des livres des historiens locaux, on n'en parlera même pas.

Clefs de voûte du Couvent des Cordeliers

Ce musée qui possède des objets archéologiques de belle facture est tout simplement indigne d'un site labellisé UNESCO. Mal éclairé, mal entretenu, sans surveillance et avec des informations défaillantes. Je ne comprends pas comment des sommités locales et nationales telles que Jean Guilaine, Michel Passelac, Arnaud de Labriffe, ne s'émeuvent pas de voir ces collections dans un tel état d'exposition. Elles auraient toute légitimité à se faire entendre, contrairement à l'auteur de cet article que l'on va encore accuser de diffuser une mauvaise image de Carcassonne.

Il y avait des photographies sur cet article. Elle servaient à vous informer, car ce blog n'a pas d'usage commercial. Je les ai enlevées malgré tout, car j'ai été menacé sur les réseaux sociaux et dénoncé par un guide conférencier de la Cité - auquel j'ai pourtant rendu service -, à la direction des Monuments nationaux pour leur utilisation.

Veritas Odium Parit.

______________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2017