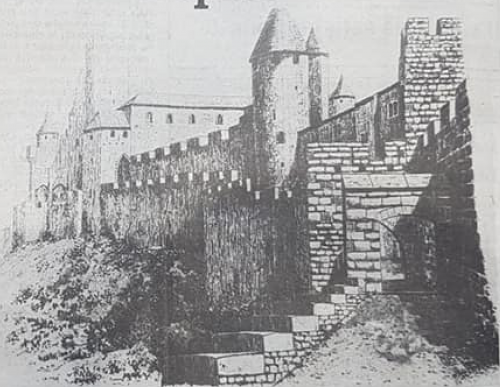

Nous sommes ici pour rappeler le talent du peintre Carcassonnais André Cantié, qui aujourd’hui s’est évaporé de la mémoire culturelle de cette ville. Les toiles de cet artiste, exposées dans de nombreuses villes de part le monde, sortaient de son petit atelier du n°9, rue Paul Lacombe. Peut-être détenez-vous l’une ou la totalité des dessins que Cantié avait réalisés en 1983 sur les sites et les monuments de l’Aude. A tout seigneur tout honneur, puisque la première estampe devait être consacrée à la Cité médiévale et plus particulièrement à la Porte d’Aude. Dans les neuf autres dessins tirés en lithographies originales confiées aux presses marseillaises de Georges Point, figuraient notamment la tour Barberousse de Gruissan et les Châteaux de Lastours. Disciple de Jo Berto, le lithographe provençal décédé en février dernier à 85 ans, a travaillé avec les plus grands artistes contemporains : Picasso, Buffet, Zadkine, Lurçat, etc. Chez Point, on n’appuie pas sur le bouton d’une machine, on fait tout à la main, comme un artisan, sur une presse à bras où l’encrage peut être calculé, dosé avec minutie et délicatesse. Tout ceci en accord parfait et en présence de l’artiste qui, derrière le lithographe, dicte ses nuances, sa sensibilité et donne vie à l’image exacte des planches servant à l’impression qu’il exécute lui-même sur le zinc. De plus, le dessin au trait noir est rehaussé de matières bistres qui animent la sévérité du graphisme.

L’idée force de Cantié était de rassembler en dix volumes un résumé des richesses naturelles de l’Aude. Chacune des dix lithographies originales fut tirée à quatre-vingt épreuves numérotées de 1 à 80, plus dix épreuves d’artistes numérotées de 1 à X sur format 50x65 cm. Afin de soutenir le financement important de cette œuvre, André Cantié lança une souscription limitée à trente personnes qui bénéficièrent d’un prix global pour l’ensemble des dix lithographies. Le prix de l’ensemble des dix spécimens s’éleva à 1000 francs soit 100 francs l’unité. En dehors de la souscription les planches furent vendues 250 francs chacune.

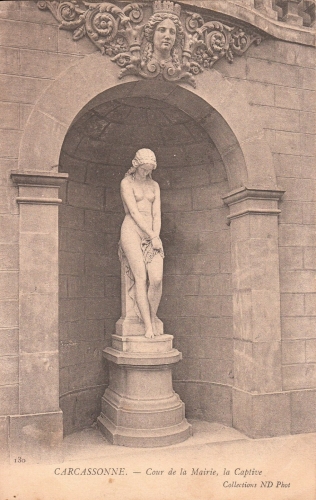

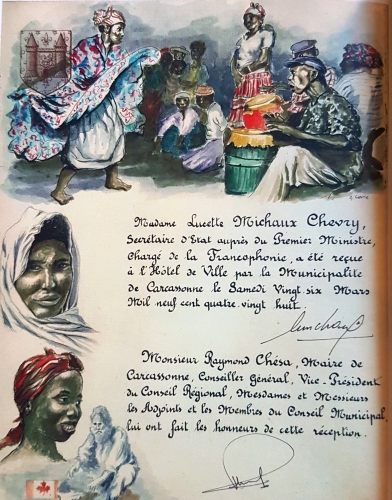

Illustration dans le livre d'or de la ville de Carcassonne pour la venue de Lucette Michaux-Chevry, secrétaire d'état à la francophonie, le 26 mars 1988.

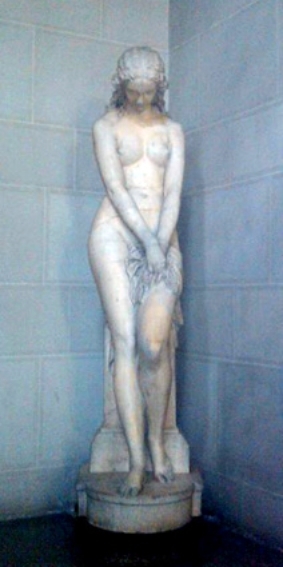

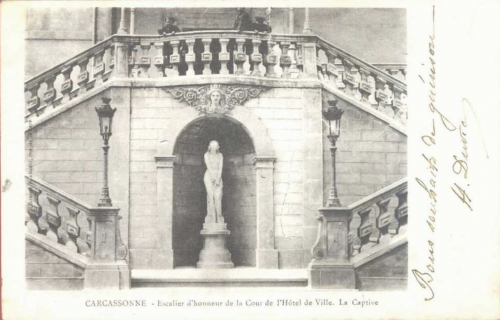

Lorsque j’ai vu ces lithographies cet été dans une trocante de Carcassonne au milieu de magnifiques croutes d’artistes amateurs dont il vaut mieux taire le nom, mon sang n’a fait qu’un tour. Comment peut-on ignorer le talent de Cantié et laisser ainsi son œuvre se déprécier par ignorance ? André Cantié qui s’était lié d’amitié avec le maire Raymond Chésa, réalisa pour le compte de la mairie l’illustration du livre d’or ainsi que de nombreux dessins.

Toile d'André Cantié en vente actuellement sur Ebay.

André Cantié est décédé en 1997 et repose au cimetière Saint-Vincent de Carcassonne.

________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2020