La décision de construire un établissement dans l’ancien Palais de justice pour y loger l’école de musique et de dessin, est prise au cours du conseil municipal du 28 décembre 1875. Jusque-là on avait réservé le vieux bâtiment pour y présenter les collections acquises par la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne en faveur du Musée des Beaux-arts. A l’occasion du Concours régional agricole et de l’Exposition de produits industriels lancé par M. Cornet-¨Peyrusse, devant se tenir du 30 avril au 28 mai 1876, la ville décide qu’il sera construit deux salles supplémentaires. Elles accueilleront une partie de l’exposition, puis serviront à l’agrandissement du musée. Tout devra être prêt avant la date butoir du 15 avril, ce qui ne laisse que peu de temps au ouvriers pour démarrer les travaux. Le voyer municipal étant trop occupé par l’aménagement de l’exposition, le maire décide qu’il sera remplacé pour la construction projetée du musée par un directeur des travaux.

© Académie d'architecture

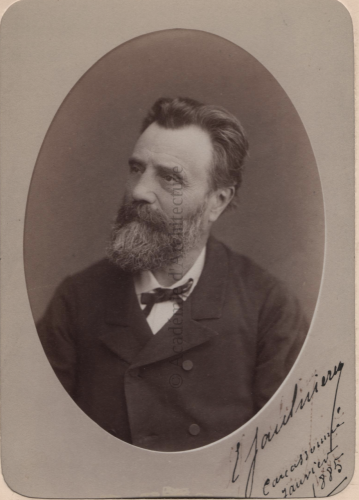

Charles Émile Saulnier

Il s’agit de l’architecte Charles Emile Saulnier, né à Paris le 19 janvier 1828, formé à l’Ecole royale de dessin, d’architecture et de sculpture. Après un stage dans les services des travaux de la gare de Lyon, ayant appris que l’architecte Champagne cherchait un auxiliaire pour construire le Palais de justice de Carcassonne, Saulnier se rendit dans notre ville en 1851 et ne quitta plus. Au décès de Champagne, il lui succéda comme architecte du département de l’Aude jusqu’en 1861. Recommandé par l’illustre César Dally (1811-1894), il fut nommé architecte diocésain et en cette qualité dirigea les travaux de restauration de la cathédrale d’Albi.

Après avoir parfaitement réussi dans le temps imparti à créer les deux salles nécessaires au concours régional agricole, on demanda de hâter l’ouverture du musée pour l’exposition de peinture qui devait suivre. Seul le côté gauche de l’édifice avait été mis en travaux et achevé. Quant la façade projetée, elle resta à l’état d’ébauche lorsque les manifestations furent terminées. Durant l’année 1877, les demandes afin de parachever la façade du musée sur heurtèrent aux décisions de Marcou et de ses colistiers, plus prompts à placer cet argent dans des travaux jugés comme plus utiles. C’est ainsi que pendant vingt-quatre ans, le Musée des Beaux-arts conserva l’aspect d’un mur noirâtre et délabré. La question de la façade revint assez souvent à l’ordre du jour du conseil municipal, mais à chaque fois sans réelle volonté d’agir. Ce n’est qu’en 1900 que la commune dirigée par Jules Sauzède relança enfin les travaux tant espérés. Le 4 février, l’entreprise Marty fils démolit au coin du boulevard et de la rue de Verdun, l’aile droite du bâtiment sous la direction de Charles Saulnier. Dans les semaines qui suivirent, les ciseaux du sculpteur et statuaire Louis Guillaume Guilhot (1850-1919) donnèrent tout la majesté à cette façade de style Neo-classique. Nous sommes là en présence d’une architecture dessinée en 1876, dont les plans furent exécutés à l’époque de l’Art-Nouveau.

Deux ailes aux extrémités, parfaitement symétriques, avec chacune un fronton décoré soutiennent au centre une porte d’entrée surmontée d’une loggia à cinq fenêtres donnant sur le square Gambetta.

Sur le fronton de gauche, les symboles relatifs à la construction architecturale évoquent l’école de dessin ; sur celui de droite, ceux de la science et de la littérature invitent à la connaissance dans la bibliothèque.

Quatre niches réparties de chaque côté du premier étage des ailes du bâtiment devaient accueillir huit bustes de personnages célèbres du département : Dom Bernard de Montfaucon, Fabre d’Eglantine, Alphonse Mahul, Cassanéa de Mondonville, Bazin de Bezons, Rivals aîné, Degua de Malves et le Comte Fabre de l’Aude. Ils avaient été choisis par une commission de la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne formée par MM. Mullot, Frontil, Doinel, Desmarest, Bouffet et du colonel Grillières, mais jamais ne furent exécutés. L’architecte Charles Emile Saulnier ne profita guère longtemps de la réussite de son œuvre puisqu’il mourut le 2 décembre 1900 à l’âge de 73 ans.

Après des décennies de noirceur, la façade du Musée des Beaux-arts a été entièrement restaurée en 2015. Elle s'illumine chaque soir à la tombée de la nuit et offre aux passants ses plus beaux reflets.

Sources

Délibérations des conseils municipaux

Le courrier de l'Aude

Mémoires de la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne / 1901

_________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2020