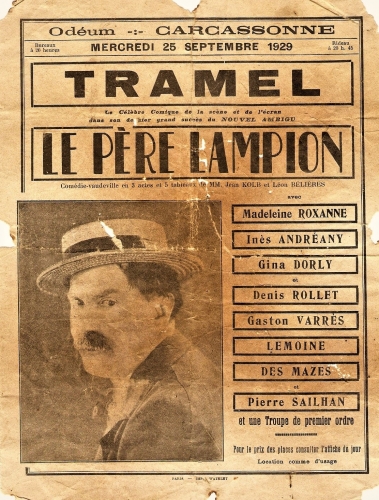

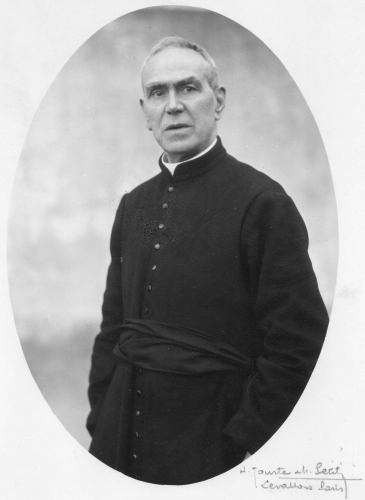

Cela fait longtemps que nous possédions ce témoignage manuscrit émanant du journal de bord du chanoine Cunnac, directeur du Petit Séminaire (Ecole Saint-Stanislas) et ancien président de la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne. Il évoque non seulement sa vision des événements tragiques de la Libération, mais surtout les sentiments partagés par une partie des catholiques carcassonnais fréquentant le Petit séminaire à cette époque. Si nous avons attendu avant de diffuser ce document exceptionnel, c’est avant tout parce que nous sommes aujourd’hui en mesure de l’analyser avec le recul nécessaire. Vous trouverez des renvois de notes que nous avons rédigés afin d’éclairer le lecteur.

Joseph Cunnac né à Pépieux

(1870-1956)

L’année 1944 devait être dramatique et sanglante ; mais dès le début on avait quelque impression d’un raz-de-marée qui se préparait sourdement. Au mois de janvier le comité des anciens élèves (Saint-Stanislas, NDLR), reconnaissant le caractère précaire de la situation supprimait la réunion traditionnelle, et fixait au 8 juin la messe du souvenir, avec la prière pour le Grand Retour1.

En France, les choses se gâtaient. Depuis quelque temps la réaction anti-allemande, le « Maquis » ,faisait des progrès inquiétants pour l’occupant qui de temps à autre exécutait une répression impitoyable, comme aux grottes de Limousis2. Peu à peu c’était toute la population qui leur devenait suspecte, malgré l’abnégation patriotique des prétendus « collaborateurs » (il y en avait, mais très clairsemés) qui se dévouaient au maintien de l’ordre civil3 ; et les sévices4 pleuvaient : expulsions, amendes, prison. Le 8 juin ne vit qu’une ombre de réunion, où l’on entendit uniquement le secrétaire et le trésorier. L’association (anciens élèves de St-Stanislas, NDLR) perdit quelques membres notables : un ancien vice-président, Joseph Cros, un ex-polytechnicien, Jules de la Soujeole, et le chanoine Sabarthès ; mais la mort qui suscita le plus de regrets fut celle du jeune Sabin Astourié, dont l’admirable conduite dans l’hôpital ennemi où il était de service fut l’objet d’un vrai concert de louanges.

Les choses allaient si mal que par prudence les vacances furent avancées ; je traçai comme en 40 un plan de travail qui serait contrôle à la rentrée. Vers le 10 août commencèrent les violences. Les maquisards ou résistants, de plus en plus osés, grossis dans le midi de la pègre des révolutionnaires espagnols5, lancèrent une menace de représailles contre les femmes des collaborateurs ou légionnaires. Sur ce, la mairie me pria de recueillir une cinquantaine de ces femmes avec leurs enfants, que les chefs de famille6 ne pouvaient protéger en raison de leur service, mais le 14 août la situation s’aggrava à la suite du décrochage de l’envahisseur que le débarquement de Provence refoulait vers le Rhin ; harcelés par les résistants, ils répliquaient par des massacres. La situation de nos protégées devint intenable, et on résolut de les expédier le 15 au matin par autobus de l’autre côté du Rhône7. Je convoquai ces malheureuses à la chapelle et dans une réunion inoubliable , je les exhortai à se confier en la providence ; nous priâmes ensemble. Le lendemain 15 août, ayant entendu la messe elles partirent, pour revenir, hélas, deux jours après, à la suite d’une course affolée jusqu’à Beaucaire d’où on les refoule jusque’à Perpignan ; là on le abandonne…8

En rentrant de la réunion du 14 août, je vis arriver dans mon bureau un ancien élève, Louis G9, qui venait se confesser. Il me dit : « Tous les miens insistent pour que je disparaisse, sinon je serai tué, mais disparaître serait s’avouer coupable, et je n’ai rien à me reprocher. Je viens me confesser et Dieu fera le reste. » Pauvre petit !

Sur ces entrefaites Hélène me pria d’aller baptiser un petit Bernard, second de la nichée, à Fonsorbes près de Toulouse. Le baptême eut lieu le jour même de Saint Bernard. Le lendemain je rentrais à Toulouse avec Paul, le papa, pour regagner Carcassonne. Mais à la descente du tacot nous fûmes accueillis par des coups de fusil : la ville était en état de guerre civile, les allemands étant partis dans la journée. Nous eûmes de la peine à parvenir jusque chez mes amis, en nous glissant d’un abri de porte à l’autre ; une femme blessée tomba devant nous. J’espérais quitter e mauvais lieu dès le lendemain mais les allemands avaient détruit une partie de la voie ferrée, laquelle serait inutilisable pendant une semaine. Je pris pension pour la nuit chez Hélène, et pour mes repas à l’Institut Catholique où le supérieur, l’aimable P. Marty et son économe accueillaient l’intrus à bras ouverts. Tout en savourant ma guigne j’allais chaque soir à la gare, longeant les murailles pour me mettre à l’abri des balles qui pleuvaient des toits. Le samedi, j’apprends qu’un train allait partir l’après-midi pour Castelnaudary. Mes bagages furent vite prêts et mes devoirs d’hôte remplis ; le soir je pus coucher à Saint François-Xavier. Sur mon chemin je rencontrai Mademoiselle Melliès qui me retint à déjeuner pour le lendemain. Ma messe dite, j’allai aux nouvelles ; j’appris que le train continuerait à onze heures sur Carcassonne. J’étais tellement à bout de patience que je ne fis excuser par mon hôtesse qui me comprit mais n’en fut pas moins peinée. A midi, je rentrais à l’Ecole. Il me semblait que je revenais du Kamtchakha.

Carcassonne était devenue un repaire de bandits. Tous les résistants prétendus ou occasionnels, acoquinée à l’infâme lie des communistes espagnols, avaient constitué une espèce de Comité de Salut public10. Sous prétexte de châtier les collaborateurs, ils assouvissaient leurs pires instincts et faisaient main-basse sur tous les suspects. De ces derniers, neuf sur dix étaient de très honnêtes gens dont le tort avait été de se prêter au maintien de l’ordre, sans véritable rapport avance l’Allemand11. Sur ces malheureux, la plus sauvage méchanceté, sans trêve, épuisa ses diaboliques sévices : coups brutaux, brûlures à l’essence enflammée, coups de pieds dans le ventre… Mon pauvre G passa pour toutes ces atrocités avec son ami Jacques P ; l’un et l’autre les subirent avec une patience de martyrs. On en fusilla un troisième, René E12, à la grande joie de la tourbe et surtout des femmes, à qui il fallut cacher le lieu et l’heure des exécutions. Dix pages ne suffiraient pas à énumérer tous les attentats de cette période dans notre seule ville ; la plupart en exécution des sentences d’un abominable tribunal dit « de l’épuration ». Le tribunal de 93 et ses sans-culottes étaient dépassés13.

Enfin, les autorités légales arrivèrent à reprendre les rênes et tout rentra dans l’ordre14. Toute la France avait comme connue les mêmes horreurs, mais nulle part Carcassonne n’arriva second. Pendant ce temps, nos soldats avaient fait, eux, de bonne besogne15. Le double débarquement de Provence et d’Italie développait ses poussées ardentes et refoulait l’Allemand chez lui, en attendant de le réduire à merci. Mais le grand jour de l’armistice était encore loin. Il arriva enfin ; et comme Saint-Martin en 1918, ce fut Saint-Michel, lui aussi un peu nôtre, qui nous l’apporta le 8 mai 1945. Le Christ, une fois de plus, avait aimé les Francs.

Notes

- Il s’agit de Notre-Dame du Grand Retour

- C’est la grotte de Trassanel dans laquelle périrent de nombreux résistants en août 1944, assassinés par les nazis sur dénonciation d’un habitant de Fournes-Cabardès.

- Autrement les Miliciens. Créée en février 1943 pour le maintien de l’ordre avec la bénédiction des Allemands, elle se transforma au printemps 1944 en un groupement répressif et violent au service des nazis. Son chef Darnand avait prêté serment de fidélité à Hitler et revêtu l'uniforme de la Waffen SS.

- Les chefs fanatisés de cette milice torturaient ceux qui ravitaillaient les maquis dans leur caserne de l’asile de Boutte-Gach, route de Toulouse. Ainsi mourut entre leurs mains, un habitant de Villebazy dont le nom figure au monument aux morts de la commune.

- Les républicains espagnols majoritairement communistes avaient fui la répression de la dictature franquiste et s’étaient réfugiés en France. Là, ils menaient le combat contre les nazis au sein de leurs propres maquis ou des maquis F.T.P

- Il s’agit des chefs de la milice

- Les familles de miliciens quittèrent Carcassonne par convoi le 15 août 1944 vers Montpellier après Darnand en eut donné l’ordre.

- Le convoi ne put passer le Rhône. Il fut dérouté vers Perpignan. Là, les chefs donnèrent l’ordre de dispersion. Les subalternes furent livrés à leur sort avec leurs familles et rentrèrent chez eux pensant ne pas être inquiétés. Ceux qui commandaient sauvèrent leurs vies en passant en Espagne. Hébergés par le régime de Franco, il prirent ensuite la direction de l’Argentine et rentrèrent en France en 1951 au moment de l’amnistie.

- Louis G, âgé de 20 ans, qui avait été seulement condamné à de la prison par la cour martiale en septembre 1944, fut assassiné de la pire des manières en rentrant à la prison. Il eut droit notamment aux pieds et aux mains dans la presse à papier…

- Cour martiale

- Les condamnés à mort avaient portés les armes contre la Résistance et aidés les Allemands dans leurs opérations contre les maquis.

- Le plupart étaient des jeunes français de 20 ans qui s’étaient engagés soit par conviction familiale, soit pour éviter le S.T.O, dans la Milice. D’autres jeunes français, s’engagèrent dans la Résistance.

- L’abbé Cunnac de conviction royaliste comme beaucoup de membres du haut clergé audois n’avait jamais accepté la Révolution française.

- Ce n’est qu’au mois d’octobre que le général de Gaulle fit désarmer les Milices patriotiques communistes et que les cours martiales furent remplacées par des cours de justice. Tous les chefs de la résistance locale mirent fin à l’épuration sauvage.

- Il y a ici un paradoxe. L’abbé Cunnac reconnaissait « nos soldats" en 1945 dans les rangs desquels figuraient de nombreux résistants. Parmi eux, des communistes.

_______________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2020