Il y a exactement 53 ans, la municipalité de Carcassonne faisait procéder à l'élargissement du Pont neuf et de l'avenue du général Leclerc, afin de supprimer un goulot d'étranglement à cet endroit. Le pont réalisé en 1844, devenu trop étroit pour la sécurité des automobilistes et la fluidité du trafic, allait connaître une véritable cure de jouvence. Le montant total de l'opération avoisinait les 1 400 000 francs.

© Droits réservés

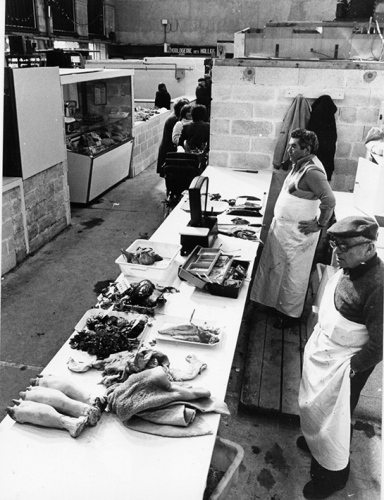

Les travaux en 1964 sur le Pont neuf

Ainsi que l'on peut le voir à gauche sur la photo ci-dessus, on fit passer les câbles électriques sous le nouveau tablier en béton. Pour quelle raison ? En 1961, la ville avait engagé en plusieurs tranches, la mise en éclairage public de l'avenue Leclerc depuis le square Gambetta. Les vieux Carcassonnais se souviennent encore qu'avant 1964, seul l'astre lunaire faisait office de réverbère. Des lampadaires modernes et du plus bel effet pour l'époque, allaient enfin illuminer leurs soirées d'hiver. A Carcassonne, on aime visiblement conserver les vestiges urbains des Trente glorieuses.

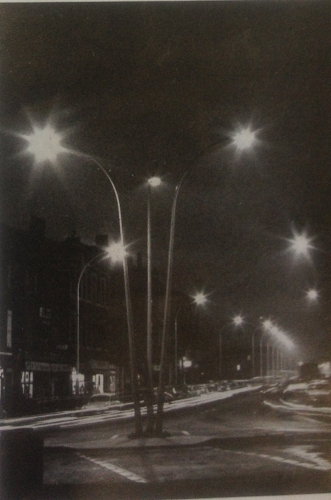

Le nouvel éclairage public vers le Pont neuf

On remplaça donc les vieux candélabres par des lampadaires de 125, 250 et 400 watts. Montant total de l'opération, près de 1 500 000 francs. Ce qui peut nous paraître extraordinaire, c'est qu'après 53 ans on n'ait pas changé ce vieux mobilier urbain.

Aujourd'hui, les lampadaires de 1964 sont toujours en place depuis le Pont neuf jusqu'en haut de l'avenue Leclerc. Certes, me direz-vous, mais s'ils fonctionnent à quoi bon les changer ? Il se trouve que cette avenue qui devrait être magnifique, est tout simplement notre entrée de ville depuis Narbonne. Celle par laquelle les touristes transitent, lorsqu'ils quittent l'autoroute à Trèbes pour accéder au parking Gambetta. Celle où ils admirent la Cité depuis le Pont neuf... Bref, c'est toute l'avenue qui devrait être repensée car sa perspective n'a rien d'engageante. Surtout, elle donne d'entrée une image vieillotte de la ville, classée à l'UNESCO. Ne parlons même pas des lauriers roses, en guise de végétalisation afin de séparer les deux voies en leur centre. A part masquer, un radar à 50 km/h...

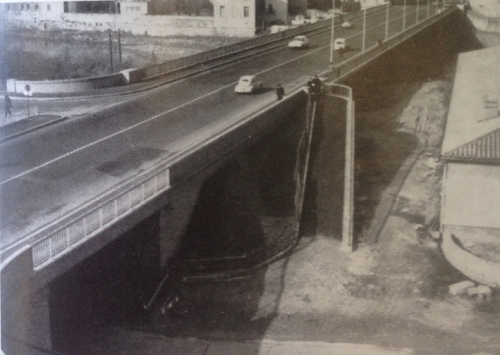

Vu sur le Pont neuf élargi en 1964

En même temps que l'on élargissait le pont, la ville créait une voie d'accès vers la Trivalle. Le café Calmet et autres artisans furent priés de partir et l'on fit l'actuelle place Gaston Jourdanne. Là encore, on devrait rendre un peu plus chatoyant cet endroit où l'anarchie du stationnement, donne un fâcheuse impression sur le touriste. Rien n'y a été entrepris depuis 53 ans.

La place Davilla en 1973

Comme nous sommes un peu taquin, nous avons fait le même constat place Davilla. Tiens ! Les lampadaires de 1964. La place qui comprenait une espèce de rond-point en son centre, venait d'être repensée en 1973.

Si le lampadaire au premier plan a été remplacé il y a deux ans, pour quelles raisons conserve t-on encore celui (plus haut) sur la place où se trouvent les commerces ? Un peu d'homogénéité n'aurait pas fait de mal. Combien de temps, faudra t-il encore attendre pour que ceux de l'avenue Leclerc soient enfin changés ? Si notre petit article pouvait seulement faire avancer un peu les choses...

_____________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2017