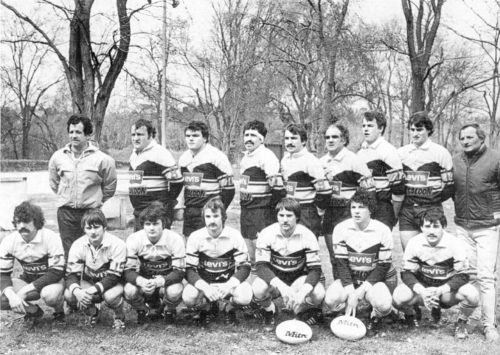

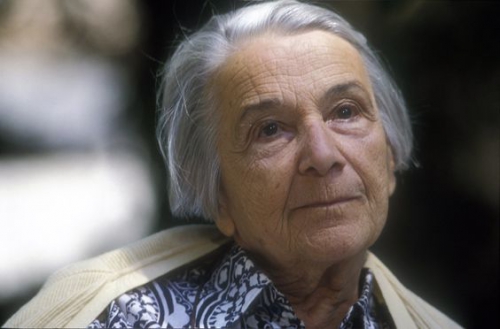

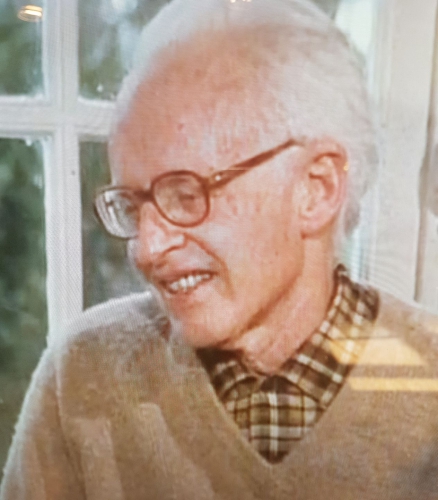

C'est avec une grande émotion que j'ai appris hier, le décès du compositeur et organiste Jacques Charpentier. Il s'était fixé à Carcassonne depuis les années 1960, après plusieurs collaborations musicales avec son ami Jean Deschamps, dans le cadre du Festival d'Art dramatique de la Cité. Il avait notamment composé la musique pour la pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre "Les mouches". Inutile que je revienne sur la carrière de Jacques Charpentier, pour laquelle nous avons consacré de nombreux articles sur ce blog. Disons que cet homme affable et abordable faisait honneur à ceux avec lesquels, il s'abandonnait à parler de musique. J'en fus et à ce titre, les moments hélas trop courts que j'ai passés avec lui, furent en tous points délicieux. Sa préface dans mon ouvrage biographique de Paul Lacombe, restera à jamais d'une inestimable valeur. Que dire de plus quand un homme, qui fut la tête pensante et créatrice de la musique nationale au sein du ministère Malraux, accepte de préfacer votre ouvrage ?

© DDM

Jacques Charpentier voulait que l'on joue sa musique et qu'elle soit reconnue avant sa mort. A plusieurs reprises, il me confia ses craintes ; il faisait un parallèle avec le devenir de celle de Paul Lacombe. Que son unique opéra "Béatrice de Plannisolas" sur un livret en occitan de René Nelli, n'ait été jamais représenté à Carcassonne, le tourmentait. En 2013, il s'empressa de m'annoncer l'attribution d'un Diapason d'or pour l'exécution de ses Etudes karnatiques par un pianiste Allemand. Il était en droit d'attendre quelque chose de la part des municipalités de Carcassonne sur le plan culturel, mais n'avait plus guère d'illusions.

Un jour, je dis à Chésa que je connaissais très bien.

- Pourquoi donc, fais-tu un Festival pareil ?

- Pourquoi, me répondit-il, tu n'aimes pas ?

- Ce n'est pas un Festival, ça !

- Tu comprends, ça fait venir du monde.

- Dans ce cas, je te conseille de le remplacer par un festival de la pornographie. Tu en auras encore davantage.

Chésa est allé bouder dans son coin...

Les inflexions programmatiques du Festival le rendaient furieux : "Ah ! Si Deschamps voyait ça". Le pire c'est quand sur un coup marketing, la mairie annonçait en 2015 les 10 ans du Festival de Carcassonne. Lui, plus que tout autre, savait que Jean Deschamps était à l'origine du Festival qui débuta dans les années 60. D'abord, ce n'est pas un Festival, disait-il. Car, il n'y a pas de thématique et on ne peut pas se prévaloir de ce titre.

"J'habite rue Denisse à deux pas de la place Carnot, me disait-il. En été, je suis obligé de fermer mes fenêtres pour ne pas entendre le bruit assourdissant des sonorisations. J'aime la musique populaire, mais en France elle n'existe plus."

Il n'était pas tendre non plus avec la politique culturelle du gouvernement Hollande. "Ils sont en train de détruire tout ce que l'on avait mis en place avec Malraux : Les centres culturels, les conservatoires, les orchestres nationaux, les Jeunesses musicales de France, etc."

On n'était pas ami avec Jacques Charpentier, c'est lui qui voulait que vous le soyez. Cela fait une sacré différence dans ce pays où les gens se disent l'ami de quelqu'un, alors qu'ils ne le connaissent que depuis 5 minutes. Carcassonne a perdu un homme de grande valeur qu'elle n'a pas su utiliser, comme d'ailleurs beaucoup de talents et de belles choses qu'elle possède. Soyez assurés qu'ils seront tous présents mercredi 21 juin à 16 h à la cathédrale St-Michel pour ses obsèques. Après tout, ce serait bien là la moindre des choses, non ?

_______________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2017