Nous n’allons pas ici rédiger une biographie de cet auteur de romans dont la vie particulière, dirons-nous, fit les beaux jours des journaux à scandale de l’époque. Il existe pour cela des écrits et des spécialistes bien plus renseignés que nous le sommes. Nous avons choisi de porter à la connaissance du lecteur les moments de l’existence de Peyrefitte à Alet-les-bains.

Après des études chez les frères lazaristes, à la faculté des lettres de Toulouse et enfin à l’Ecole des Sciences politiques, Roger Peyrefitte embrassa d’abord la carrière de diplomate. Au début à Athènes en 1933, où il sera déchu de son poste cinq années plus tard pour avoir débauché l’amant d’un amiral grec. Grâce aux relations qu’il entretient avec Madame de Barante, proche de Pierre Laval, il est nommé à Paris et travaille aux côtés de Fernand de Brinon, collaborateur notoire des Allemands au sein du gouvernement de Vichy. La libération de la France vaudra à Peyrefitte d’être exclu des postes diplomatiques et d’être alors contraint de se tourner pleinement vers la littérature ; une activité débutée quelques années auparavant.

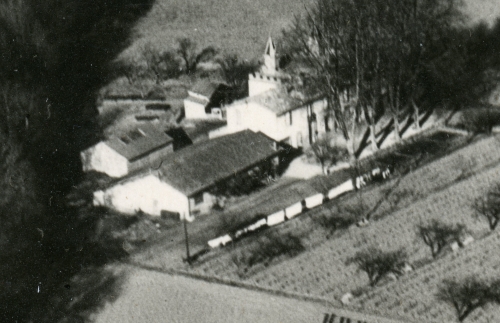

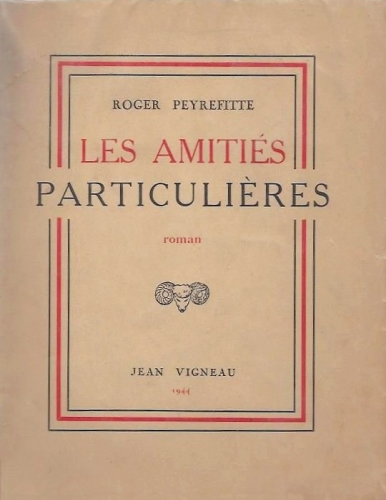

En 1940, au moment où Peyrefitte se trouve dans le creux de la vague, il se retire à Alet-les-bains dans la demeure acquise par ses parents. C’est là que sera écrit « Les amours particulières » (Prix Renaudot en 1945), un roman autobiographique exposant les relations amoureuses entre jeunes garçons au sein d’un institut catholique. De ce livre à scandale achevé en 1941 à Toulouse et édité deux ans plus tard, sera tiré un film en 1964 qui ne fera qu’enfler la polémique.

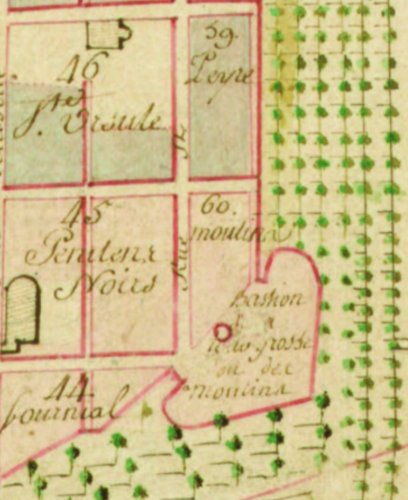

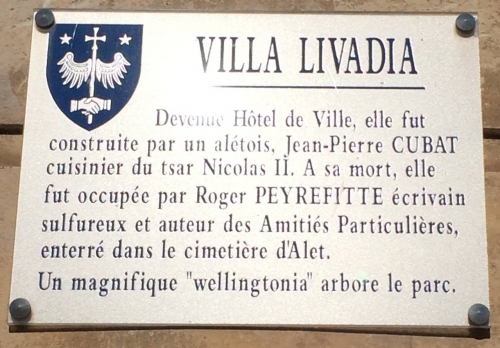

La maison de Roger Peyrefitte, aujourd'hui Hôtel de ville d'Alet

Peyrefitte, à l’instar d’André Gide et de son ami Carcassonnais François-Paul Alibert, nourrit une passion dévorante pour les adolescents. Comme Gide qui allait visiter Alibert à Carcassonne - quand ce dernier était directeur du Théâtre de la Cité - avant de partir en safari sexuel tous les deux en Afrique du Nord, Henry de Montherlant s’était rendu à Alet-les-bains en janvier 1941 chez Peyrefitte. Ce dernier possédait à Limoux une meute de jeunes garçons qu’il aimait croquer aux coins de rues et échangeait ses exploits avec l’Académicien, non moins friand de cher fraîche. Les relations épistolaires codifiées entre les deux hommes ont été publiées chez Robert Laffont en 1983. Peyrefitte comme Gide se définit comme pédéraste : « Homophilie, mot épouvantable, qui pue la pharmacie je n’aime pas plus celui de pédophile, et je lui préfère le mot plus franc de pédéraste, qui ne l’est pas moins (Propos secrets). André Gide n’avait-il pas écrit lui-même : « J’appelle pédéraste celui qui, comme le mot l’indique, s’éprend de jeunes garçons (Corydon / 1911).

Roger Peyrefitte s’était également épris d’un garçon de 13 ans, figurant dans le film de 1964. Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle finit par devenir son amant, son fils adoptif, puis son secrétaire particulier. Le compagnon d’Amanda Lear, épousée à Las Vegas, mourra prématurément dans l’incendie de sa maison. Peyrefitte, auteur de grand talent malgré des penchants sexuels contestables qui aujourd’hui lui vaudraient les tribunaux, finira sa vie dans le scandale, la diffamation et l’opprobre. Le dandy de Saint-Germain-de-près, amis du couple Halliday - Vartan et fervent débauché des nuits tropéziennes, se perdra dans des propos antisémites et des phrases dégoulinantes sur les plateaux de télévisions.

Peyrefitte est décédé à l’âge de 93 ans de la maladie de Parkinson le 5 novembre 2000 à Paris. La cérémonie religieuse eut lieu en l'église Notre-Dame-de-Grâce de Passy. Son corps repose dans un caveau du cimetière d’Alet-les-bains.

Biographie de Roger Peyrefitte parue en 2011

Sources

Henry de Montherlant et Roger Peyrefitte / Correspondance / 1983

____________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2019