Pierre Roques dit Paul Auguste Roques-Salvaza, naît le 28 frimaire de l’An II (18 décembre 1793) à Carcassonne, de Guillaume et de Cécile Louise Hippolyte Thomas Dufour. Après des études de droit et fort de ses idées royalistes, à un âge assez précoce pour cette fonction, Louis XVIII le nomme substitut du procureur puis avocat général à Limoges. L’abdication de Charles X suite à l’avènement de la Monarchie de juillet provoque la disgrâce des légitimistes qui, de ce fait, entrent dans l’opposition à Louis-Philippe d’Orléans, le fils du régicide. Pierre Roques rentre alors à Carcassonne et s’occupe de son domaine de Salvaza où il possède un haras, dans lequel on élève des chevaux de grande qualité. Avec Paule Guillemette Sabatier († 1847) épousée à Montréal en 1821, l’avocat vit au n° 16, rue la rue La Fayette (actuelle rue de la République) avec leur fils Marc Marie Roques. Ce dernier qui vit le jour le 22 mars 1822 à Carcassonne, entra à l’Ecole polytechnique en 1854 et fit une brillante carrière dans l’armée. Décoré de la Légion d’honneur et de la médaille de S.M la reine d’Angleterre, le commandant d’artillerie Marc Marie Roques se distingua lors du siège de Soissons en 1870. Après s’être retiré avec son épouse Berthe Emile Blanche Geoffroy de Villeneuve - la fille d’un député et collègue de son père à l’Assemblée nationale - à Fère-en-Tardinois dans l’Aisne, le fils de Roques-Salvaza mourra à l’âge de 53 ans le 3 décembre 1875. Il avait une fille, Suzanne, née en 1863 qui se mariera avec le Comte d’Ivry († en 1916 à Verdun).

© Coll. Martial Andrieu

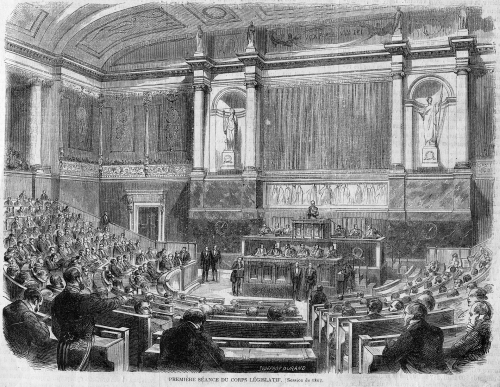

Le retour en grâce de Pierre Roques, à l’instar de l’ensemble des partisans des Bourbons, ne s’effectuera qu’à partir du Second Empire. Il reprend son poste d’avocat général au tribunal de Carcassonne et se lance en politique. D’abord élu député du Corps législatif représentant la 1ère circonscription avec Guillaume Peyrusse en 1852, Roques-Salvaza - car c’est ainsi qu’il se fait désormais appeler - est renouvelé par deux fois dans ses fonctions. En 1857, puis en 1863 où il remporte une victoire écrasante contre Mahul avec près de 25 000 voix d’avance ; élection contestée par son adversaire pour des irrégularités supposées. Il s’agit là de son dernier mandat de député, lui qui pendant trois législatures s’était fait remarquer comme le parlementaire le plus assidu de l’Assemblée. Le plus hableur même, aux dires de ses collègues, et surtout l’un des plus compétents.

« Cet ancien magistrat suit religieusement toutes les discussions. Les raisonnements qu’il n’approuve pas, les opinions qu’il ne saurait partager, le font même, malgré lui, s’agiter sur son banc ; il se lève, il interrompt, et demande convulsivement la parole. Lorsque M. le président se trouve contraint de la lui refuser, il ne lâche pas pied, et souvent alors il se rend maître du silence de la chambre. Pour tout dire, ajoutons que dans les commissions, ce député du midi apporte le précieux tribut de sa science de légiste, de sa haute logique et de ses connaissances variées (Quatre ans de règne. Où en sommes-nous ? / L. Véron / 1857) »

Il fut classé parmi les 180 parlementaires sur 273 comme étant des plus purs, parce que n’ayant jamais voté contre les vues du gouvernement, où a de très rares exceptions (Sentinelles, prenez garde à vous / Pierre Leyssene / 1869). Si l’on devait retenir un projet de lois qu’il a cherché à initier avec Granier de Cassagnac, il faudrait citer l’impôt de 5% sur la rente le 16 juin 1862. Un projet qui ne verra pas le jour, mais qui avait pour objet de créer une taxe sur tous les arrérages, dividendes et intérêts annuels ou revenus provenant des rentes sur l’état. Une loi en avance sur son temps, dénoncée comme un impôt sur le revenu par ses opposants. Dans les souvenirs de la Chambre de députés, Roques-Salvaza laissa l’image d’un homme jovial.

« A la buvette, il retrouve son air de jeune. Il se montre le plus gai des méridionaux ; il s’attendrit sur les orateurs du gouvernement qu’il s’oublie à appeler « mes enfants », mais restant cordial pour les députés suspects d’indépendance. Bref, c’est un homme d’esprit avec un caractère rageur. »

La chambre des députés en 1862

A Carcassonne, il occupe le fauteuil de maire depuis la démission de Bosc et sa nomination par décret impérial le 3 décembre 1853. Au cours de quatorze années à la tête de la ville, Roques-Salvaza aura mené de grandes transformations pour la commune. On peut citer la construction du lycée impérial, du Palais de justice et du square Sainte-Cécile (Gambetta). Sur un plan plus social, on a oublié qu’il fut le premier à vouloir amener l’eau aux habitants de la cité médiévale. Ce projet sera finalement réalisé une vingtaine d’années plus tard par Marcou. Roques-Salvaza veilla à donner du travail aux ouvriers, frappés par le longues périodes de chômage. C’est également sous son mandat qu’en 1857, le chemin de fer passa par Carcassonne. N’idéalisons pas tout de même… La classe ouvrière qui contribua très largement à l’essor industriel de la France sous le Second Empire, paya un lourd tribu au progrès technique. Et, si Roques-Salvaza fit avancer Carcassonne, il n’hésita à figurer comme président de la commission préfectorale contre la mendicité dans la ville. Toute personne s’en rendant coupable risquait la prison. A l’âge de 74 ans, le maire de Carcassonne démissionna et laissa sa place à son dauphin, M. Birotteau qui sera nommé par décret le 3 avril 1867.

© Coll. Martial Andrieu

Guillaume Peyrusse

Roques-Salvaza conserva son siège de Conseiller général de Tuchan jusqu’en 1869 et la présidence de l’assemblée départementale qu’il partageait avec Peyrusse. Successivement, Chevalier, Officier (1861) et Commandeur de la Légion d’honneur (1865), le député Roques occupa également la présidence de la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne en 1853. Le 11 mai 1871, il s’éteignit chez lui rue La Fayette à l’âge de 77 ans. Son frère Marc Roques, lui survivra quelques années et le domaine de Salvaza sera vendu. Il nous paraissait important de rédiger la biographie de cet homme, au gré des recherches que nous avons entreprises.

Sources

Etat-civil / ADA 11

Délibérations du conseil municipal

Presse nationale et locale ancienne

________________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2019