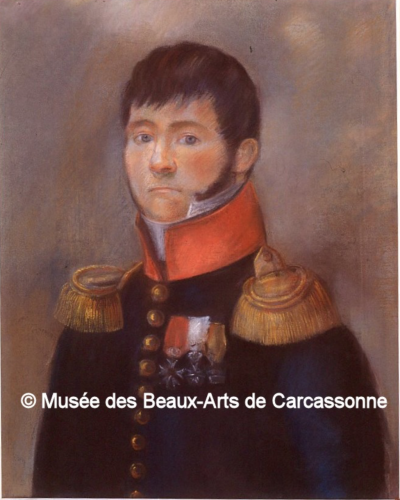

Fils de Raimond Dat (1724-1803), avocat du roi en la Sénéchaussée de Castelnaudary et président du département, Jacques Dat naît dans cette ville le 30 mars 1759 ; il est baptisé le même jour par son grand oncle. Cette famille de notables bourgeois s’installa ensuite dans le chef-lieu de l’Aude où son père occupa les fonctions de Premier consul de 1779 à 1783 et de président du Directoire du département de 1790 à 1992. Le 17 août 1792, suite à l’assassinat du procureur syndic Guillaume Verdier - son gendre - par des émeutiers hostiles à la libre circulation des grains et excités par des partisans de la monarchie, Raimond Dat se mit en sécurité à Castelnaudary. Se sentant menacé, il renonça dès lors à toutes ses fonctions administratives.

Entre temps, Jacques avait épousé Marie de Pradel, la fille du Conseiller à la Cour des Aides de Montpellier, qui mit au monde trois enfants : Raimond Marie (1786-1788, Antoine Guillaume né le 10 novembre 1789 et Antoine Raimond né le 24 novembre 1791. Le couple s’installa au domaine de la Cavayère, acquit avec ses terres comme Bien national sur les anciennes possessions des aristocrates émigrés, aux alentours de Carcassonne, de Palaja et de Montirat. Jacques Dat en qualité de membre du club des Jacobins et de la Société populaire fut porté à la tête de l’Assemblée primaire ; il succéda à Joseph Dupré au poste de maire le 14 décembre 1792.

Le bataillon des Républicains

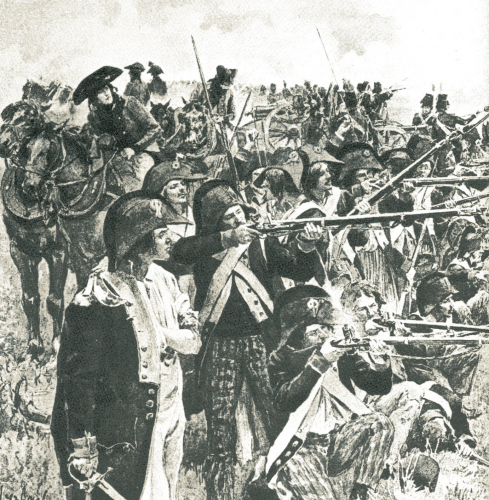

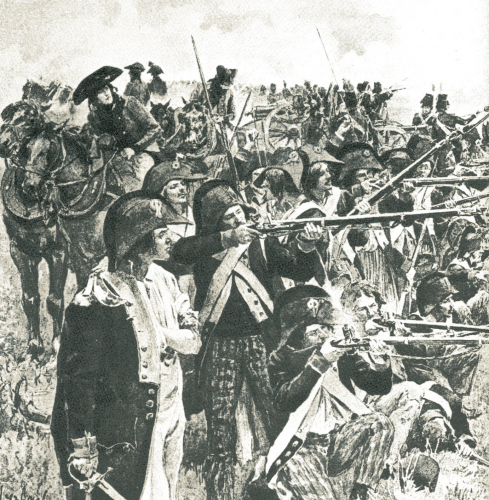

Suite à l’exécution de Louis XVI, les monarchies européennes se liguèrent contre la France et bientôt l’Espagne rejoignit les pays coalisés. A la frontière avec la Catalogne débuta la guerre du Roussillon à partir du mois de mars 1793, à laquelle Jacques Dat entendit donner l’exemple d’un engagement au service de la patrie. N’écoutant que son devoir, malgré deux enfants en bas âge et une épouse sur le point d’accoucher, il partit le 28 avril 1793 avec le 2e bataillon des Volontaires de l’Aude combattre les armées espagnoles. Aux représentants de Perpignan, il dit ceci :

« Un moment sublime s’était fait ressentir, un bataillon s’était formé pour marcher à l’ennemi. Votre arrêté qui explique le mode de la levée en masse a bien affaibli l’énergie de nos concitoyens. Je crois donc que je dois prêcher par l’exemple, c’est la plus belle éloquence. Je partirai avec les premières compagnies . Je me rangerai dans les rangs pour supporter avec mes frères d’armes toutes les fatigues de la guerre. »

Fervent défenseur de la Montagne et d’un état centralisé, Jacques Dat s’opposa à l’insurrection des Girondins qui, au début de l’été 1793, avait trouvé un écho parmi les notables audois favorables au fédéralisme. Lorsque la rébellion fut matée et que les partisans de Robespierre furent débarrassés des séditieux, la position du maire se trouva confortée. Le 18 juillet 1793, l’administration du département qui l’avait nommé membre du Comité central de Narbonne, dut le faire remplacer à la demande du conseil général de la commune qui le jugea bien plus utile à Carcassonne. La société populaire réclama même qu’il revînt de la guerre avec l’Espagne.

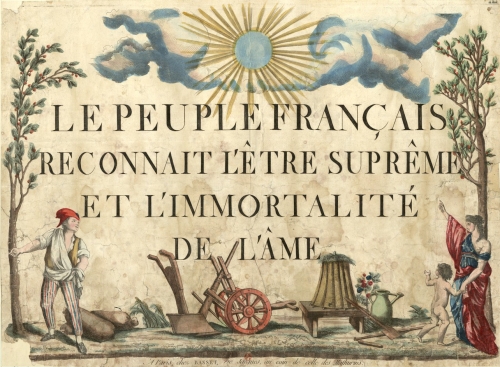

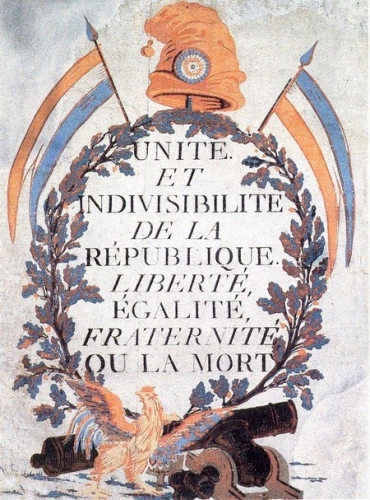

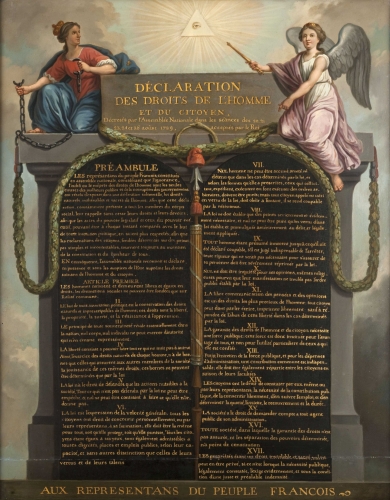

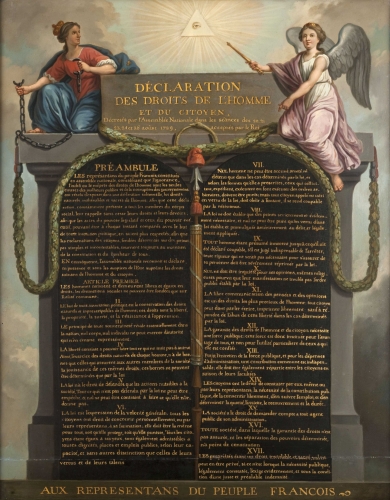

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen avait été promulguée le 23 juin 1793, quand le 10 août suivant, on célébra la Fête de la Fédération acceptant la Constitution Républicaine. Le procès-verbal envoyé à Paris par le procureur syndicat Bastoulh témoigne de l’attachement des Carcassonnais à l’acte constitutionnel proclamé par la Convention nationale :

« Séance publique des autorités constituées de la ville de Carcassonne, chef-lieu du département, du samedi 10 août 1793, à trois heures de l’après-midi, l’an II de la République française. L’assemblée, après lecture de l’arrêté du département qui détermine les dispositions de la fête qui doit être célébrée.

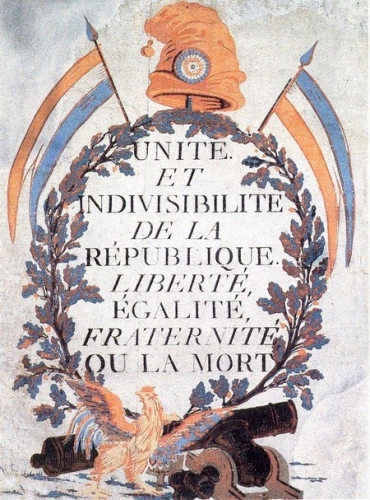

Considérant que l’acceptation de la Constitution sera le seul signe auquel on pourra désormais reconnaître les vrais républicains, les amis de la chose publique ; que la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen doit anéantir toute espèce de parti ; que la Constitution, fondée sur les principes de la liberté et de l’égalité, va consoler et encourager ceux qui en sont les défenseurs, couvrir de honte et d’opprobre leurs ennemis, et devenir, pour tous les Français, un soleil dont les rayons bienfaisants feront bientôt découvrir l’imposture et n’anarchie, sous quelque forme qu’elles puissent se cacher.Oui le procureur syndic ; A unanimement délibéré de procéder de suite à la proclamation de l’Acte constitutionnel, d’une manière aussi solennelle que le mérite l’importance de l’objet.

En conséquence, l’assemblée s’est transportée en corps à la maison commune, et de là sur la place de la Liberté, où étaient rassemblée toute la garde nationale de Carcassonne, la gendarmerie nationale, et le dépôt du 15e régiment des dragons, ci-devant Noailles. Une salve d’artillerie a annoncé la cérémonie qui allait commercer. »

Le maire Jacques Dat prit alors la parole :

« Citoyens,

Les ennemis irréconciliables de l’égalité sont vaincus ; la cause du peuple triomphe ; la Constitution proclamée, des lois populaires paraissent, le glaive de la justice est manié avec vigueur, toutes les aristocraties vont être frappées, les traîtres ne sont plus épargnés. L’agiotage est terrassé ; les accapareurs sont punis de mort ; toutes les têtes coupables tombent sous le glaive vengeur de l’humanité opprimée.

Citoyens, vous seconderez les efforts de ces intrépides défenseurs des droits de tous les hommes ; vous ne nous occuperez que de la prospérité nationale. Vous signalerez pour ennemis ceux qui préfèrent leur intérêt au bonheur de tous.

Si nous faisons la guerre au despotisme, c’est pour nous, c’est pour la patrie, c’est pour les générations futures. Dans cette crise orageuse, les spéculations de l’agriculture, du commerce et de l’industrie ne doivent point être contenues dans le cercle étroit des passions particulières ; elles doivent toutes tourner au profit de la République.

L’homme libre apporte sur l’autel de la patrie le fruit de ses travaux et de son économie ; il vole aux combats pour faire triompher la cause de l’humanité outragée ; il vit et meurt en sage. L’esclave, au contraire, calcule froidement ses intérêts ; traîné aux combats par les rois, il vit sous le poids des chaînes et meurt en forcené. Hommes libres, vous ne souffrirez pas que la Charte constitutionnelle, qui est aujourd’hui proclamée, soit déchirée ; que les droits du peuple soient anéantis ; que la terre de la liberté soit de nouveau infectée par le régime féodal et tyrannique. Vous vous lèverez en masse ; vous n’aurez d’autre cri de ralliement que celui qui doit être connu à tous les Français, l’anéantissement des tyrans, des traitres, le triomphe de l’égalité ou la mort. »

© Flickr.com

L'ancienne place de la Liberté

Après quoi, un échafaudage en bois ayant été dressé, on brûla tous les monuments, bannières, drapeaux portant quelque marque de royauté. On a chanté les airs chéris de la Révolution accompagné par des musiciens : L’hymne des Marseillais, La Carmagnole, Ça ira, etc. La fête a été terminée par une ample distribution de pain aux pauvres de la ville et à tous ceux qui se sont présentés, fourni par la bienfaisance des citoyens qui l’avaient délibéré dans les différentes sections, lors des assemblées primaires pour l’acceptation de la Constitution.

Les titres féodaux échappèrent pour un temps aux flammes, le citoyen Godar ayant fait observer en séance du conseil général de la commune que des titres de propriétés pouvant se trouver parmi les archives, il faudrait d’abord procéder à un tri. C’est donc le 17 novembre 1793 que les titres féodaux disparurent dans un immense brasier devant la porte Narbonnaise à la Cité, ci-devant place de la Liberté. L’arrêté municipal du 21 novembre interdit à tout citoyen de conserver les parchemins sauvés des flammes par le vent. Il devra les ramener à l’hôtel de ville, sous peine d’être considéré comme suspect.

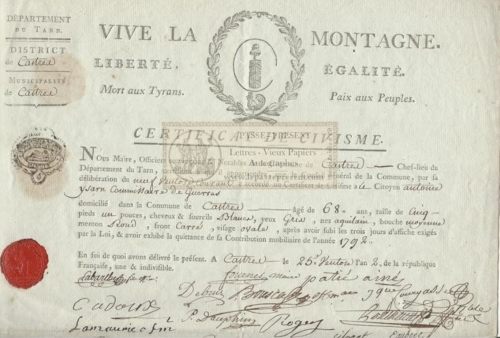

© lepassepresent.com

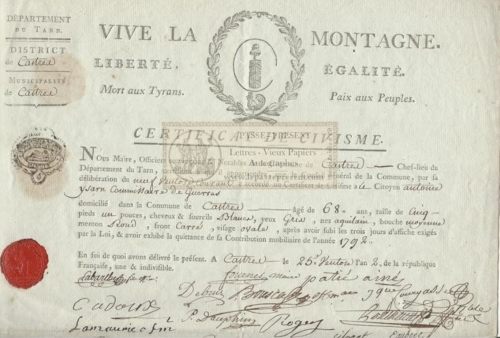

Certificat de civisme de la ville de Castres

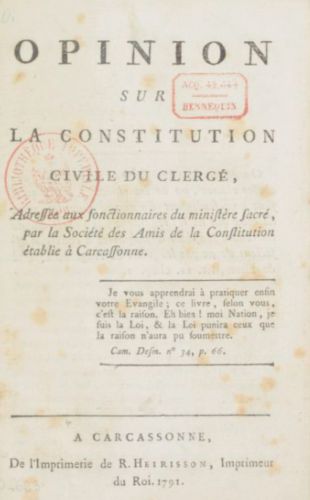

Les mesures votées par le conseil général de la commune les mois suivants, visèrent à renforcer l’unité républicaine par la contrainte. L’œuvre de la Société populaire, émanation du club des Jacobins qui se réunissait à l’ancien couvent du même nom sur l’emplacement de l’actuel théâtre municipal, veillait à faire appliquer avec rigueur les directives de la Convention nationale. Par exemple, la délivrance de certificats de civisme… Chaque citoyen devait en faire la demande auprès du conseil général de la commune, seul habilité à voter favorablement ou défavorablement lors de l’une de ses séances. En cas de refus, le citoyen pouvait être considéré comme suspect.

Parmi les décisions validées par Jacques Dat, on retiendra de nombreuses fêtes afin de maintenir la flamme de l’idéal révolutionnaire : la fête populaire pour éclairer le peuple et bannir le fanatisme, la fête du décadi (jour remplaçant le dimanche), la fête de la raison. Le port de la cocarde tricolore, jusque-là facultatif, fut rendu obligatoire pour toutes les femmes le 24 février 1794. La municipalité, à défaut d’engager de grands travaux, ordonna la plantation de deux ormeaux sur les places de la Liberté et du marché. L’ingénieur Champagne fut sollicité afin d’étudier la construction d’un autel à la patrie sur la place de la Liberté, avec quatre faces sur lesquelles seraient gravés les articles de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Bien plus anecdotique, l’interdiction de faire des pâtisseries et des gâteaux, promulguée le 27 décembre 1793 en raison de la pénurie de farine et de la loi sur le maximum.

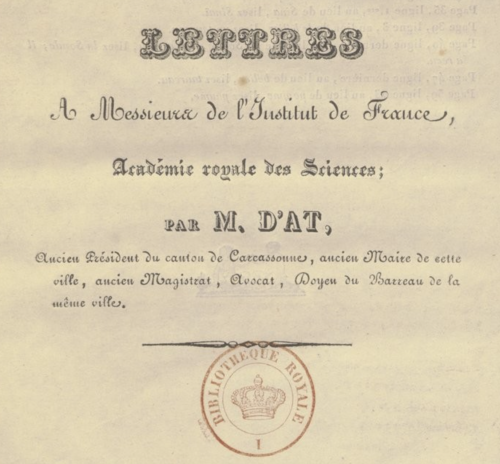

© B.N.F

Le mandat de Jacques Dat s’acheva le 26 avril 1794. Cet homme engagé, fidèle à ses conviction et animé d’un grand sentiment de justice sociale ne se laissa jamais corrompre. Même après la fin de la Terreur, contrairement à certains de ses pairs qui n’hésitèrent pas à se vendre à la faveur d’un poste politique, l’ancien maire refusera l’appel des ambitieux. Il retournera dans ses terres et après avoir perdu sa première épouse, finira par se marier avec Marie Béziat, sa domestique de vingt ans sa cadette. A l’âge de 64 ans, ce mariage lui permit de reconnaître les deux enfants illégitimes qu’il avait eu de ce second lit : Jacques Henri (1827) et Antoinette Marie Louis Béziat (1830). Il mourut le 18 septembre 1844 à Carcassonne au n°39 de la rue de la préfecture et laissa à la postérités des publications : Lettres à Messieurs de l’Institut de France (Académie royale des sciences / Imprimerie C. Labau) et Carte des deux Amériques ou de la Palestine… avant le déluge (Lithographie de P. Certain / 1836).

Sources

ADA 11 / Etat-Civil

Délibérations du conseil municipal

Archives parlementaires de 1787 à 1860

La Révolution française / Société de l'histoire et de la Révolution

Cartulaire / Mahul

Les Audois / J. Guilaine et D. Fabre

Notes

Désolé de n'avoir pas pu publier d'article depuis quatre jours. C 'est le temps qui fut nécessaire à la recherche et à la rédaction de celui-ci.

_____________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2019