Le village d'Alairac

Issu d’une riche famille ariégeoise de marchands fabricants de draps, Gabriel Thomas David naît à Mirepoix le 25 octobre 1775, avant de venir s’installer à Carcassonne avec ses parents Raymond et Françoise, née Aiguebelle. Dans ce département de l’Aude, où le père jouit de la renommée de ces notables bourgeois enrichis grâce à l’industrie drapière, le fils vivra d’agriculture. Il s’installera au domaine de Barrière près Alairac, que Raymond David avait acquis et dont il resta le seigneur jusqu’à la Révolution. Le 10 décembre 1797, la famille David fait alliance avec celle d’Antoine Thoron, seigneur de Fontiès-d’Aude et de Montirat, co-propriétaire de la Manufacture de draps de Montolieu et ancien Consul de Carcassonne, par le mariage de Gabriel avec Jeanne Jacquette Thoron (1775-1859). De cette union naîtront quatre enfants, tous bien éduqués et surtout fort bien mariés.

Le domaine de Barrière sur la carte de Cassini

Gabriel André St-Cyr (1808-1886) épousera une auvergnate, Jeanne Fournet, à Cunlhat le 20 juin 1842. Loin du besoin, il mènera une excellente carrière de fonctionnaire loin de Carcassonne avant d’y revenir à la fin de sa vie. Notons qu’il lui fut octroyé en 1818 une bourse d’études au collège royal de Montpellier par le conseil municipal, alors même que son père était maire de Carcassonne. Il fut préféré à Hyppolite Pattau et au fils aîné de Castel, capitaine de la garde nationale.

Charles Isidore, né en 1801 et percepteur des contributions directes à Malves, s’unira à Catherine Françoise Sophie Hérail, fille du maire de Villalier ; leur enfant, Marie Gabrielle Louise née le 18 juin 1824, épousera Jacques Guillaume Etienne Rivals, avocat et propriétaire né à Limoux le 20 novembre 1814. Leur fils n’est autre que Jules Rivals (1851-1920), le célèbre avocat et député de l’Aude.

Jules Rivals

Isidore David-Barrière deviendra maire de Villalier le 12 août 1852.

Pauline Louise, née en 1806, choisira le fils d’un célèbre officier, Edmond Pierre de Cadalven (1799-1852). Son père, le commissaire des guerre Louis-Marie de Cadalven (1756-1847), avait épousé la sœur de la mariée. Autrement dit, Pauline Louis David et Edmond de Cadalven étaient cousins germains.

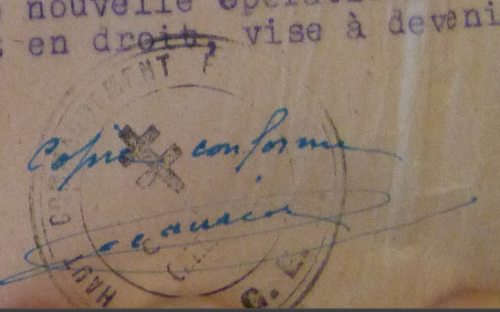

Signature de David-Barrière

Lorsque Gabriel David accède par Ordonnace royale de Louis XVIII aux fonctions de maire de Carcassonne le 25 février 1818, ce dernier a déjà exercé cette charge à Alairac entre 1802 et 1814 et signé les documents officiels sous le nom de David-Barrière. Après la tourmente révolutionnaire, tout laisse penser qu’il obtint le droit d'accoler le nom de son domaine à son patronyme ; une pratique très courante à cette époque. Le nouveau premier magistrat s’installa le 12 mars suivant à la place de Paul Airolles, appelé au Conseil de préfecture, avec l’ensemble de ses adjoints et conseillers municipaux : Naucadéry, Jean-Pierre Escarguel, Vié, Jean Charles Estribaud, Bernard Vidal-Constant, Sarrail, Colombier, Lamarque, Fréjacques, Antoine Rolland-Fourtou, Avar, Germain David-Lafajeole, Portal de Moux, Bernard Sicre, Jean Sabarthes, Dominique Laperrine d’Hautpoul, Bertrand Barnabé Seriès, Sallin, De Fournas, Auriol, Antoine Gout, Maraval et Rose Joseph Teisseire.

Une majorité des individus ci-dessus, faisaient partie comme lui de la franc-maçonnerie. Le maire avait été initié à la loge « La parfaite amitié » de Carcassonne avant 1812.

Chevalier de la légion d’honneur par ordonnance royale le 1er mai 1821, Gabriel David-Barrière qui pourtant avait donné satisfaction, démissionne au début du mois de février 1823 (Le constitutionnel / 10 février 1923). Le 9 avril, Charles de Fournas est désigné par le roi pour le remplacer. Il faudra attendre sept ans et l’abdication de Charles X, pour que l’ancien maire soit à nouveau sollicité pour occuper des fonctions politiques. Par ordonnance royale de Louis-Philippe Ier, il devient conseiller de préfecture avec Ressigeac et Sicard-Blancard jusqu’en 1844 (Almanach royal et national).

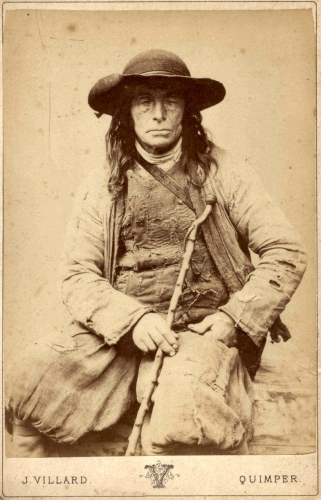

Mendiant en 1847

Le changement de régime suite à la révolution de 1848 n’altéra pas son influence politique. Bien au contraire… Là où ne survivent pas les citoyens désargentés, les notables fortunés réussissent à se rendre indispensables. Le Prince-président Napoléon lui versera même en 1851 une pension de 200 francs mensuels en récompense des années passées à la préfecture, où David-Barrière gagnait 1200 francs sous la Monarchie de juillet. Une fois élu et un coup d’état plus tard, Napoléon III avait oublié les promesses de justice sociale. Sous son règne, la bourgeoisie n’aura jamais été aussi prospère et les ouvriers aussi maltraités. Cela n’empêcha pas David-Barrière de participer en 1855 à une commission préfectorale consultative visant à réprimer la mendicité, quitte à créer un dépôt pour les coupables. Une attitude sans doute bien peu charitable quand on est trésorier de la fabrique de la cathédrale Saint-Michel (Almanach du clergé / 1856).

L'actuel domaine de Barrière, près d'Alairac

Gabriel Thomas David-Barrière vécut jusqu’à l’âge 94 ans et s’éteignit le 26 juillet 1869 à Carcassonne, dans sa maison 20, rue de la préfecture. De cette famille éteinte, il ne resta plus qu'une branche au milieu du XXe siècle, représentée par des descendants féminins : Les Rivals.

Sources

ADA 11/ Etat-civil

Délibérations des conseils municipaux d'Alairac, Carcassonne, Villalier

Autres sources dans le texte

__________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2019