Venus d’Italie, plus exactement de la ville de Monza située dans le nord de la péninsule, les frères Cordara s’installent à Carcassonne après la Première guerre mondiale. Au n°56 de la rue Barbacane, à côté de la boulangerie Rajol, Henri vit avec son épouse Joséphine et à partir de 1928, avec son fils Charles. On donnera au bambino, le prénom du tonton qui comme son père avait sans doute fait en Italie de brillantes études d’ingénieur.

Ils vont alors fonder en 1928 une usine, connue sous le nom de Manufacture Franco-Italienne de cloches de laine, en bordure de l’Aude dans le quartier de La Prade, au pied de la voie de chemin de fer. A l’intérieur de ces bâtiments, des ouvriers fabriquaient les cloches de laine avant leur transformation en feutre à chapeaux pour les usines de Couiza et d’Espéraza.

© www.museeduchapeau.com

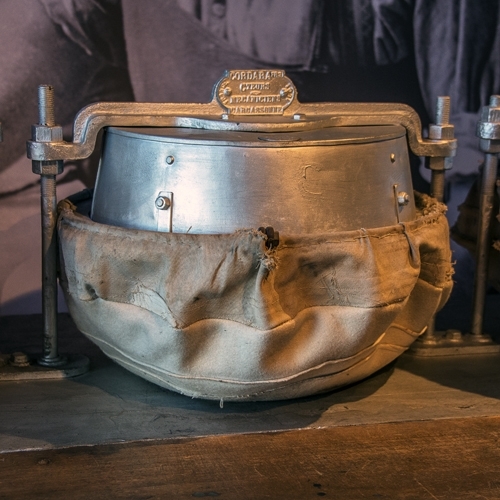

Cordara frères, constructeurs-mécaniciens

Sur les bastisseuses et autres sableuses conçues par Cordara frères, constructeurs-mécaniciens, une importante main-d’œuvre dont le savoir faire s’est hélas perdu, confectionnait des cloches de laine de grande qualité. L’activité de cette manufacture perdura jusqu’en 1933, c’est-à-dire cinq années après sa création. Toutefois, les vieux Carcassonnais firent de la Franco, un nom éponyme désignant les bâtiments au fond du boulevard Paul Sabatier.

© www.museeduchapeau.com

Machine utilisée pour donner au chapeau la forme définitive de ses bords, par pressage sous un sac de sable chaud. Bâti composé de 2 piétements trapézoïdaux, reliés par une traverse en U, sur lesquels repose une plaque chauffante en fonte, alimentée par un tuyau de vapeur. Au-dessus de cette plaque, prend place le système de pressage du feutre ou sache, fait d’un gros sac rempli de sable, en toile épaisse cousue à un disque en feutre de laine écru. Ce sac est fixé par une tige sur une « cuvette » métallique renversée, percée de 2 trous fermés par un bouchon pour le remplissage du sable. Le chapeau de feutre, renversé sur un collier en bois et recouvert d’un tissu humide, est pressé sous cette sache, chauffée au contact de la plaque en fonte. Le déplacement de la sache est assuré, sous le bâti, par une colonne installée sur la traverse en U. Cette colonne est équipée d’un vérin à pression d’air qui, relié à des tiges verticales traversant la plaque de fonte et supportant la sache, entraîne son élévation ou sa descente. Une traverse fixée aux pieds de la sableuse, à l’avant, supporte la pédale quadrillée de commande et le tuyau d’alimentation en air comprimé. Un manomètre est fixé sur le tuyau, à droite de la machine. A l’avant de la plaque, un plateau en bois permet la pose des colliers avant passage sous les sacs de sable. (Atelier-Musée du chapeau / Chazelles-sur-Lyon)

Deux ans après, le local désaffecté servit aux réfugiés Sarrois chassés de chez eux à la suite du plébiscite du 13 janvier 1935. Ce territoire, protectorat français depuis le traité de Versailles, choisit de s’unifier à l’Allemagne et on estime à près de dix mille, le nombre de personnes réfugiées en France à cette époque. Quand les nazis envahirent la zone sud de notre pays en novembre 1942, l’ancienne Franco devint l’un des garde-mangers de l’armée d’occupation à Carcassonne. Rigoureusement protégé par des plantons vert-de-gris en armes, il fut dès lors impossible aux affamés touchés par les restrictions de nourriture, de s’en approcher. Le 13 août 1944, des lightning’s P.38 du Fighter group américain revenant d’un raid sur Toulouse, mitrailla la Franco et l’aérodrome de Salvaza. Cinq jours plus tard, juste avant de quitter Carcassonne, les Allemands mirent le feu aux dépôts de denrées de la ville et l’ancienne manufacture n’échappa pas à son sort. Autant dire que l’on ne mit pas longtemps à trouver des volontaires pour circonscrire l’incendie ; les F.F.I durent monter la garde pour éviter les pillages au péril de leur vie. Quand le peuple a faim, il est bien difficile de le contenir…

Une fois le second conflit mondial terminé, les hangars servirent de dépôt aux autobus des Courriers Roussillon Languedoc. Ces derniers assuraient la liaison vers les villages autour de Carcassonne à partir de l’autogare, situé boulevard de Varsovie. Après l’explosion d’A.Z.F à Toulouse en 2001, les autobus urbains endommagés furent acheminés sur le site pour y être réparés. Encore de nos jours, une partie de la Franco sert à groupe de transports publics Keolis ; l’autre partie, à l’agence SERPE spécialisée dans les travaux d’élagages.

Nous espérons que des lecteurs pourront apporter des précisions supplémentaires sur l’ancienne Manufacture Franco-Italienne.

Sources

Archives personnelles d'Alfred Raucoules

Madame Danièle Cordara, avec la médiation de J. Blanco

Archives Seconde guerre / M. Andrieu

____________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2019