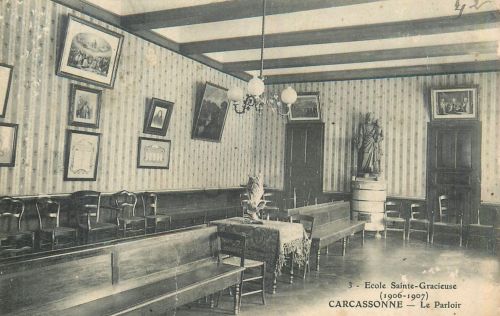

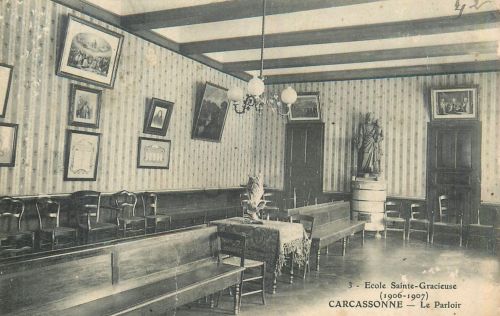

En 1793, les R.P Capucins avaient été chassés et dispersés du monastère que l’on connaît de nos jours sous le nom de Notre-Dame de l’Abbaye, rue Trivalle. Les bâtiments devaient passer sous la coupe des révolutionnaires et être vendus avec les Biens nationaux. Il faudra attendre le début des années 1860 pour que des religieuses de l’Ordre de Marie-Thérèse s’y établissent à nouveau en créant une maison d’éducation catholique. Elles lui donnèrent alors le nom de Sainte-Gracieuse, en hommage à une martyr dont les restes reposent dans la chapelle.

Au mois, d’août 1871, un fait totalement méconnu aujourd’hui de nos historiens locaux va déclencher un véritable séisme non seulement à Carcassonne, mais dans la France entière. L’affaire de Sainte-Gracieuse, ainsi dénommée par les chroniqueurs de l’époque, débute par le dépôt d’une plainte au tribunal de Carcassonne. Monsieur Merlac, propriétaire à Narbonne, sur la foi des accusations de viol portées par sa fille Alix contre les religieux du Couvent de Ste-Gracieuse, entend bien défendre l’honneur perdu de son enfant. Que diable s’est-il donc passé ? La jeune fille de dix-huit ans et pensionnaire de cette école d’éducation, prétend que sa cousine Nancy Bouis, âge de trente-six ans, l’avait amenée trois ans auparavant au couvent tenu par mes religieuses de Marie-Thérèse. Là, trois sœurs (St-Paul, Marie et St-Luc) l’auraient prise de force dans une cellule située au fond d’un souterrain. On l’aurait jeté sur un lit et l’abbé Henri, vicaire de Saint-Gimer, se serait alors précipité sur elle et l’aurait violée. Deux autres prêtres seraient entrés et chacun leur tour, en auraient fait de même. Alix Merlac accusa l’abbé Vidal de l’avoir violée le 16 août 1868, jour de St-Roch, à 20 heures dans l’église Saint-Vincent. Après quoi, l’abbé Sigé, son confesseur et curé de la cathédrale, se serait servi de sa position pour l’obliger à demeurer au couvent afin de servir d’instrument à leurs plaisirs.

Le 17 mars 1872, le chef du parquet et le juge d’instruction, assistés d’un greffier, se rendirent au couvent accompagnés de la plaignante pour effectuer des constatations. Le curé, objet des accusations, prisonnier dans la loge du concierge du Palais de justice, fut remis en liberté. Les autres prêtres démentirent avec vigueur avoir abusé de la jeune femme. Néanmoins, pendant la durée de l’instruction, l’évêché dut prendre des mesures à titre conservatoire. L’abbé Henri, vicaire de Saint-Gimer, fut envoyé en disgrâce à Mérone. L’abbé Sigé, dans une petite paroisse près de Castelnaudary.

Le cloître

Les investigations montrèrent très vite que tout dans l’accusation était chimérique. Sur la plaignante, aucun indice ne laissait supposer qu’elle disait la vérité et peu-à-peu, on fut certain qu’elle n’avait pas été déflorée. Les états des lieux qu’elle avait décrits ne correspondaient point à ses précisions, et plus on avançait dans les recherches, plus les alibis se multiplièrent. A chaque fois, l’enquête mettait en évidence un fait contraire à celui que Mlle Mérlac mettait en avant. Une ordonnance de non lieu fut alors prononcée en faveur des abbés Sigé, Henri et Vidal, des sœurs St-Paul, St-Luc et Marie, de la mère supérieure et de Madame Bouis. Les accusés poursuivirent Alix Merlac pour dénonciation calomnieuse et au bout de son procès qui révéla ses mensonges, son avocat Me Agnel réussit à obtenir l’acquittement. Les experts ayant pu prouver la fragilité mentale de la jeune femme, la défense réussit à plaider la folie. On n’entendit plus parler d’Alix Merlac, ni d’ailleurs de cette affaire qui suscita bien des polémiques entre défenseurs de l’église et anticléricaux.

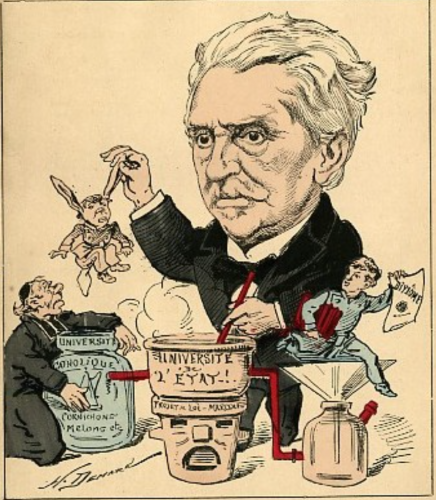

Au cœur de cette affaire se trouva le député-maire de Carcassonne, Théophile Marcou. Patron du journal « La Fraternité », cet anticlérical viscéral titra avant même le début de l’enquête :

« Accusation de viol, d’attentats à la pudeur portés par Mlle Merlac de Narbonne, contre les religieuses du Couvent de Ste-Gracieuse de Carcassonne et divers prêtres du diocèse. »

Théophile Marcou

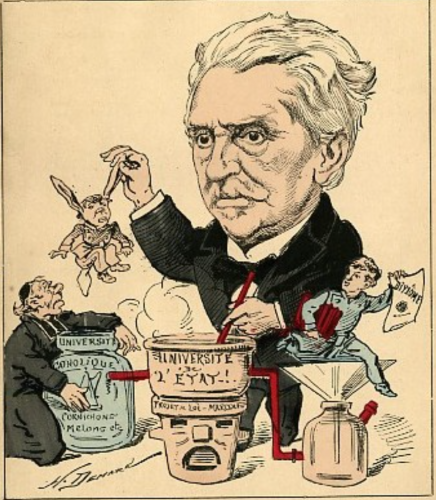

Les évènements prirent alors une tournure politique à une époque où la Troisième République faisait la chasse aux cléricaux. Louis Veuillot (1813-1883), journaliste légitimiste et catholique fervent entra dans la danse en fustigeant Marcou de ses manchettes assassines dans l’Univers :

« Le citoyen Marcou est un vieux rouge, avocat de profession, déporté au 2 décembre, préfet du 4 septembre, dégommé, maire de Carcassonne et président du Conseil général de l’Aude. Ledit Marcou est fils d’un curé défroqué et d’une religieuse qui avait jeté sa guimpe par-dessus les moulins. »

Au milieu de cette triste affaire, une victime… Le père d’Alix, Joseph Adolphe, qui, certainement déshonoré par la tournure des évènements, se donna la mort par empoisonnement le 9 avril 1872. Là, où il eut fallu un peu de décence, les belligérants se servirent de ce terrible forfait pour poursuivre leurs querelles politiques. Marcou accuse les Jésuites d’avoir détruit les preuves de la culpabilité des religieux. Il remet même en cause la version du suicide le 14 avril 1872 dans son journal :

« Pourquoi M. Merlac s’est-il suicidé . C’était un homme religieux, légitimiste et pratiquant. Avant de mourir, il succombait aux remords, il se serait repenti et aurait demandé l’absolution ; pendant que le poison achevait son travail dans ses viscères. Mais est-ce bien le remord qui l’a tué ? C’est peu vraisemblable […] Je ne peux chasser de mon esprit le souvenir d’un empoisonnement d’un prince italien par l’hostie consacrée, quand on lui a donna la communion. »

Louis Veuillot

La réponse de Veuillot ne se fit pas attendre :

« M. le rédacteur de la Fraternité, maire de Carcassonne, ne dit pas si c’est M. feu l’ex-abbé Marcou, son père, qui lui a conté cette histoire du prince italien, pour lui inspirer une juste horreur de la communion ».

Sources

La Fraternité

Le Figaro / 19 juin 1873

L. Veuillot / Mélanges religieux, historiques, politiques et littéraires

L'Univers

_________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2020