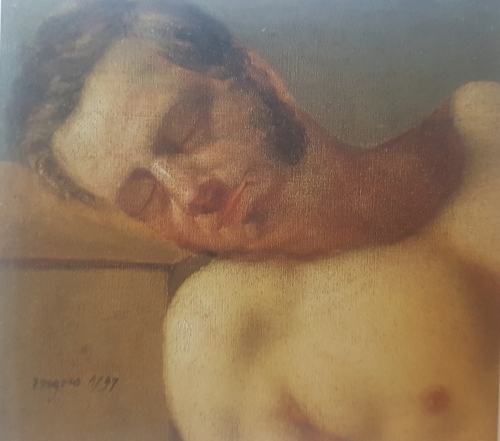

Le musée des Beaux-arts de Carcassonne possède depuis 1949, un dessin attribué à Dominique Ingres (1780-1867) qui à cet époque suscita bien des questionnements et des polémiques. Ce portrait jugé comme grossier par plusieurs spécialistes locaux, comme l’antiquaire Lambrigot, mit en doute son authenticité. Le chanoine Sarraute, ancien élève de l’école du Louvre, donna son avis en ces termes :

« S’il est de lui et cela me parait très douteux, c’est un mauvais Ingres […] Tel quel il est laid et piteux. N’est-il pas un symbole du contribuable Carcassonnais, mis knock-out par les impôts de notre bonne ville ? »

© Musée de Beaux-arts de Carcassonne

Huile sur toile, signée Ingres 1797

L’affaire aurait pu en rester sur des considérations d’ordre artistique ; elle prit une tournure politique sur fond de querelles entre les communistes et la majorité municipale radicale du docteur Philippe Soum. La ville souhaita acheter le supposé Ingres suivant la proposition de Monsieur Esparseil, conseiller municipal R.P.F, mais surtout ancien propriétaire du tableau…

Il n’en fallut pas davantage à l’opposition communiste menée par M. Llante, pour jeter la suspicion sur une affaire qu’il qualifia de malhonnête. M. Esparseil répondit, non sans menacer son accusateur de diffamation, qu’il s’était dessaisi du tableau le 22 mai 1933, suivant acte de Maître Auriol. « Une maison du faubourg Saint-Honoré à Paris allait l’acheter pour le compte de l’étranger et plutôt que de le voir partir hors de France, j’en ai proposé l’achat au musée », dit-il.

M. Esparseil remit donc une fiche de ce dessin, signé Ingres et daté de 1797, au maire de Carcassonne et sollicita 100 000 francs pour son acquisition. Il ne devrait rien en coûter au budget municipal puisque les legs « Sourbieu » d’un montant d’un million huit cent mille francs, uniquement destiné à l’achat de tableaux, couvriraient largement la facture. Restait à confirmer l’authenticité d’un dessin dont les détracteurs estimaient le prix très au-dessus de sa valeur artistique : « Quel prix vaut-il ??? Mais 100 000 francs me paraissent très exagérés. A la vente de la collection du duc de Trévise, il y avait un Ingres de ce genre, authentique, bien mieux. Il a été vendu un petit prix », souligna le chanoine Sarraute.

Le 13 janvier 1948, la commission des achats des Beaux-arts étudia la proposition. Elle adopta à la majorité l’achat du dessin, sous réserve de confier la photo à René Nelli - alors conservateur du musée - en lui demandant de poser la question au ministère. Le 10 mars, la réponse fut enfin connue :

« La photographie n’apporte pas la conviction qu’on soit en présence d’une œuvre de la main du maître. Si vous aviez l’intention de poursuivre cette négociation, il serait intéressant que vous nous fassiez apporter la toile à Paris pour la soumettre au spécialiste. »

Nelli hésita à expédier vers la capitale l’Ingres de Carcassonne et attendit le passage des inspecteurs des Beaux-arts. Lors de leur visite au musée, Madame Duprat, ainsi que M. Rivière, conclurent à l’authenticité. L’achat fut donc ratifié par la Direction des Musées de France. Dans ses mémoires, le chanoine Sarraute note :

« Nelli m’a dit que Ningres (restaurateur des musées nationaux) estime que c’est un vrai Ingres. Il l’avait mis sur une porte (j’avais fait la remarque au maire). On l’a descendu. Beaucoup sont venus voir cet Ingres qui donnera aux Carcassonnais une triste idée de ce dessinateur merveilleux. Ningres a vu un Ingres de ce genre, fait quand il était élève de Roques à Toulouse. Il croit qu’on l’a retouché, qu’il faudrait arranger la tâche qui est sur la poitrine. »

Afin de couper court à la polémique, Philippe Soum conclut que l’administration des Beaux-arts pouvait faire annuler la vente ou s’opposer à l’exposition du tableau. Elle n’en fit rien ; le dessin grossier de Dominique Ingres réalisé à l’âge de 17 ans fut donc considéré définitivement comme authentique. Il fait partie encore de nos jours des collections du musée des Beaux-arts de Carcassonne.

Sources

Archives du Chanoine Gabriel Sarraute

____________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2020