Le 3 janvier 1738 nait à Villardonnel Antoine Mahul, fils de Pierre - marchand drapier - et de Françoise Tarbouriech. C’est le second enfant de la famille et pour le distinguer, on le nommera Mahul cadet. Impatient de faire fortune et à l’instar de son père, Antoine se lance dans le commerce des draps et parvient à s’enrichir rapidement. Assez, à dire vrai, pour acquérir la Manufacture royale de Villardonnel à Vincent Maurel le 12 juin 1788 pour la somme rondelette de 8000 livres.

©jctruffet.com

Château de Mahul à Villardonnel

L’arrivée d’un enfant naturel issu d’une liaison avec Marthe Combes le 26 janvier 1784, ne lui permet pas d’envisager de s’unir avec la fille d’un brassier. Le seigneur de Canecaude et de Villardonnel reconnait néanmoins le petit Antoine et fait en sorte qu’on lui donne la meilleure des éducations, ceci malgré ses fiançailles avec la fille de Joseph Airolles, secrétaire du roi et premier Consul de Carcassonne. De 27 ans son aîné, Antoine Mahul convole en justes noces avec Beatrix le 12 mai 1785 avec laquelle il aura trois enfants : Jeanne, Louis et Alphonse. Ce dernier étant principalement connu pour avoir rédigé le « Cartulaire et archives des communes de l’ancien diocèse et de l’arrondissement administratif de Carcassonne. »

Alphonse Mahul

(1795-1871)

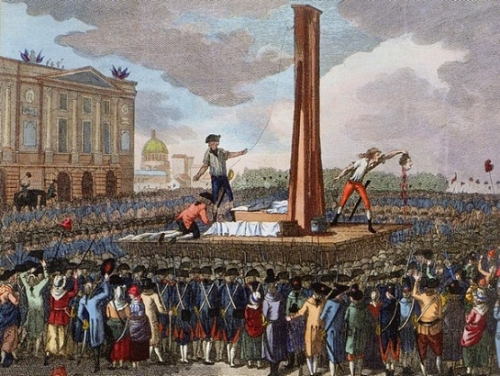

Au sein de la loge « La parfaite vérité » à l’Orient de Carcassonne dans laquelle il avait été initié le 5 février 1769, Antoine Mahul bénéficie de larges soutiens - notamment, celui de son beau-père. Il parvient à jouer un rôle actif au sein des Assemblées primaires, nées de la Révolution française dans le but d’élire les nouveaux représentants du peuple. Le 30 janvier 1795, Mahul cadet devient une première fois Président de l’administration - autrement dit le maire de Carcassonne - et veille sur la destiné de la commune jusqu’au 8 novembre 1795 où il est remplacé par Gabriel Génie. Redevenu simple Officier municipal, Mahul refuse d’exercer ces fonctions par crainte de contrevenir à la loi. Il considère que la situation de Paul Airolles, son oncle par alliance et prêtre déporté inscrit sur la liste des émigrés, l’en empêche. La lettre du ministre portant sur l’article 2 de la loi du 3 brumaire ne fait pas obstacle aux fonctions du citoyen Mahul. Par conséquent, ce dernier est légalement installé dans les jours qui suivent, puis à nouveau Président de l’administration le 30 mars 1796 en remplacement de Gabriel Génie. Son mandat cependant se limitera à avaliser les décisions du gouvernement du Directoire sous le contrôle du Commissaire du pouvoir exécutif.

Mahul cadet ne survivra pas longtemps après la fin du Directoire. Il s’éteint le 14 juillet 1802 à Carcassonne à l’âge de 64 ans des suites d’une attaque d’apoplexie. Peu avant sa mort, il accumula du papier monnaie pour mettre ses enfants hors du besoin, mais tout ceci ne valut bientôt plus rien. Après avoir intenté un procès contre les enfants de Beatrix au sujet de l’héritage, le fils naturel de Mahul cadet - commis fabricant de son état - se maria avec Marguerite Leurin et eut dix enfants. Il mourut le 16 août 1842 à l’âge de 60 ans à Carcassonne, 28 rue des études.

Sources

Délibération du Conseil municipal

Cartulaire / Mahul

Souvenirs d'un collégien de l'Empire

_____________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2020