© Gallica.bnf.fr

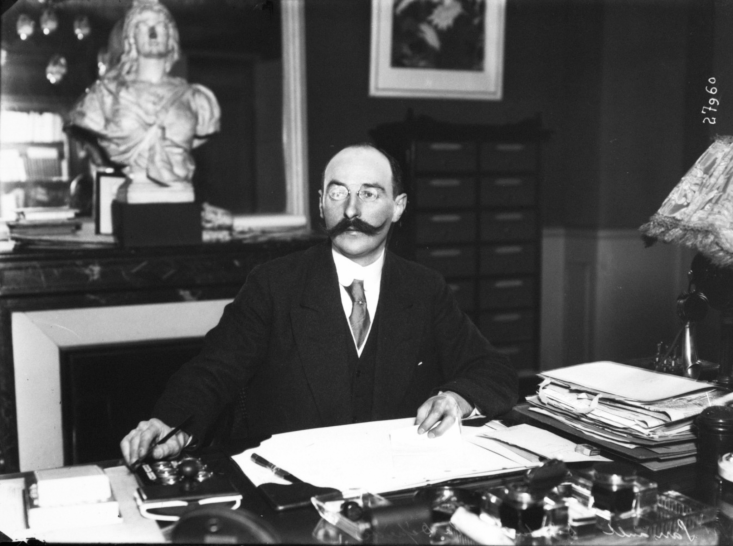

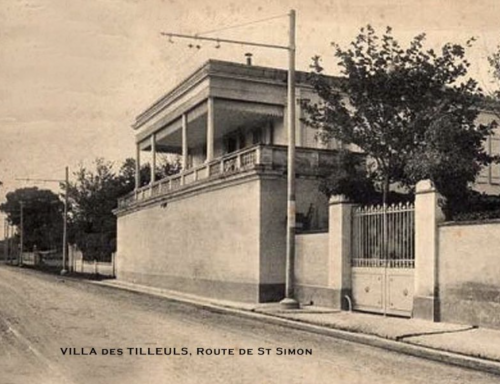

Le 2 décembre 1943, le fils de l’ancien maire de Carcassonne Omer SARRAUT était assassiné devant sa villa, route de Saint-Simon à Toulouse. Maurice Sarraut avait expiré dans les bras de son frère Albert, après avoir reçu trois balles en pleine tête et plusieurs au thorax. Le patron de la Dépêche de Toulouse, ancien président du parti radical-socialiste, rentrait chez lui vers 18h accompagné par son chauffeur. Au moment où il véhicule se présentait à la grille du domaine, un tireur embusqué déchargeait sa mitraillette en direction de l’illustre journaliste.

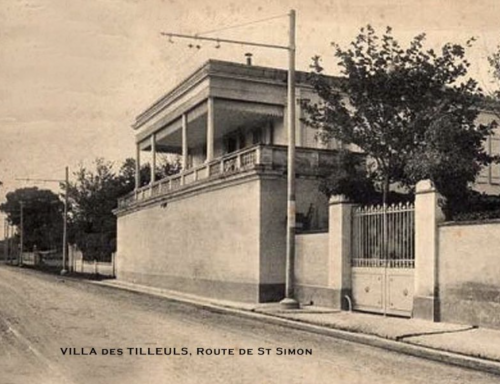

L'entrée de la villa où fut assassiné Maurice Sarraut

Maurice Sarraut qui s’était rangé dès 1940 derrière le maréchal Pétain comme bon nombre de fervents républicains membres du parti radical-socialiste, avait pu conserver la direction de son journal acquis à la cause de la collaboration. Les relations entre Sarraut et le gouvernement de l’Etat-français, bien qu’amicales, s’étaient rafraîchies depuis la création de la Milice au mois de février 1943. Les prises de positions et les critiques du vieux journalistes à l’égard du mouvement de Darnand avaient attiré sur lui les plus sérieux périls.

L'ancienne villa en 2020

Pendant que Sarraut se croyait à l’abri du bras séculier de la doctrine Vichyste, les fanatiques fascistes biberonnés depuis longtemps à l’idéologie de l’Action française, ourdissaient leur terrible complot. Henri Frossard, chef de la Milice régionale et persuadé de servir le Christ en servant Pétain, ordonnait à plusieurs de ses sbires la surveillance des frères Sarraut. Parmi eux, Julien Boulanger (1909-1949) - un ouvrier des usines Latécoere - membre du Parti Populaire Français et de la L.V.F et Henri Lefaucheur (1921). Ces deux hommes travaillant également pour la police secrète allemande (Gestapo) seront reconnus coupables et condamnés le 4 août 1949 par le Tribunal militaire de Bordeaux ; l’un à la peine de mort et l’autre, à cinq ans de prison avec sursis. Yves Dousset, l’auteur des coups de feu mortels, avait été abattu le 14 février 1945 par la police à Courbevoie ; ses deux complices qui l’avaient aidé à s’enfuir à bord d’une voiture garée à proximité furent passés par les armes. Il s’agissait de Marcel Saint-Jean et de Giacomini.

© ADA 11

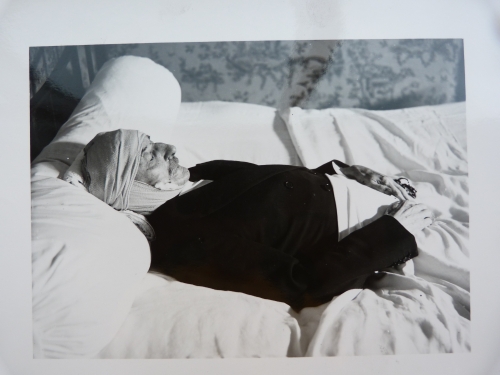

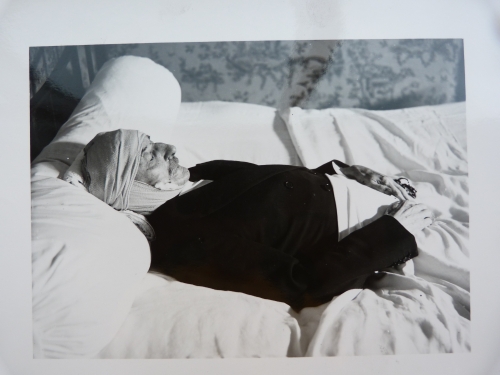

Maurice Sarraut sur son lit de mort

L’annonce de cet assassinat avait sérieusement ébranlé le pays. Le maréchal Pétain s’était ému de la perte d’un « grand français en réserve ». Pendant plusieurs jours, toute la presse collaborationniste - inutile de le préciser car il n’y avait qu’elle - avait recherché les coupables du côté d’Alger. La propagande désignait les gaullo-communistes comme les responsables de cet odieux attentat contre un serviteur du pays qu’elle avait peine à regretter. On versait des larmes de crocodiles à Vichy avec tant d’hypocrisie qu’elles n’arrivaient à duper personne. René Bousquet, le chef de la police de Vichy de sinistre mémoire, allait mettre un point d’honneur à retrouver les assassins de son ami personnel. Avec une facilité déconcertante, Henri Frossard et cinq de ses compagnons seront arrêtés le 9 décembre 1943 ; soit une semaine après leur forfait. Ils ne resteront pas longtemps en prison… Bousquet ayant démissionné de ses fonctions le 31 décembre, Darnand les fera remettre en liberté provisoire le 20 janvier 1944.

© ADA 11

Installé dans une chapelle ardente à l’entrée du hall du siège de la Dépêche, le corps de Maurice Sarraut est veillé toute la journée du 5 décembre. Près de 10000 personnes lui adressent un dernier adieu en cette journée, parmi lesquels André Haon (maire de Toulouse) et M. Bézago (Préfet de la Haute-Garonne).

Albert Sarraut accueille les anonymes dans le hall

Le lendemain, la levée du corps s’effectue à 7h40 et prend la direction de Carcassonne pour la cérémonie d’obsèques suivie de l’inhumation. Une foule immense d’anonymes venus de tous les villages de l’Aude patiente sous la pluie à proximité de l’église Saint-Vincent. Monsieur le président du conseil Pierre Laval est représenté par Pierre Cathala, ministre-secrétaire d’état aux finances. René Bousquet est présent au titre d’ami personnel du défunt. Parmi les personnalités politiques nommées par Vichy, MM. Jourdanne (Maire), Emile Marchais (préfet de l’Aude), Bénédetti (préfet de l’Hérault) et Albert Tomey (ancien maire, président du conseil départemental). Après l’absoute prononcée par le chanoine Astruc, le cercueil de Maurice Sarraut est acheminé jusqu’au cimetière Saint-Vincent pour y être inhumé.

Le Journal ultra-collaborationniste et antisémite « Je suis partout » relate l’évènement en ces termes : "Les obsèques de M. Maurice Sarraut ont donné lieu à une belle manifestation de solidarité maçonnique. Tous les survivants de la pourriture républicaine étaient présents à Carcassonne ou, du moins, avaient envoyé des messages de sympathie."

Sur l’imposant caveau au nom de la famille Sarraut se trouve un bas-relief en bronze, œuvre du sculpteur Auguste Maillard réalisée en 1930.

Dix années plus tard, le 2 décembre 1953 une plaque en hommage à Maurice Sarraut était dévoilée sur la façade du siège historique du journal. Ce bâtiment situé 57 rue Bayard à Toulouse a été rasé en 1974. Nous ne sommes pas en mesure de dire où se trouve la plaque aujourd’hui. Il s’agissait d’un médaillon sculpté par Alain Gourdon (1930-2014) avec ces mots « A la mémoire de Maurice Sarraut ».

Il fut inauguré en présence d’Albert Sarraut, Jean Baylet (directeur du journal), Lucien Caujolle (co-directeur), Madame veuve Sarraut, Mlle Lydie Sarraut, M. Isaac, Roger Caujolle et les anciens de la Dépêche. Ce journal existe toujours sous le nom de La dépêche du midi ; il a racheté l’Indépendant et le Midi Libre.

Sources

Fonds Sarraut / ADA 11

Je suis partout

La dépêche du midi / 1949 et 1953

Archives du journal Le monde

____________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2020