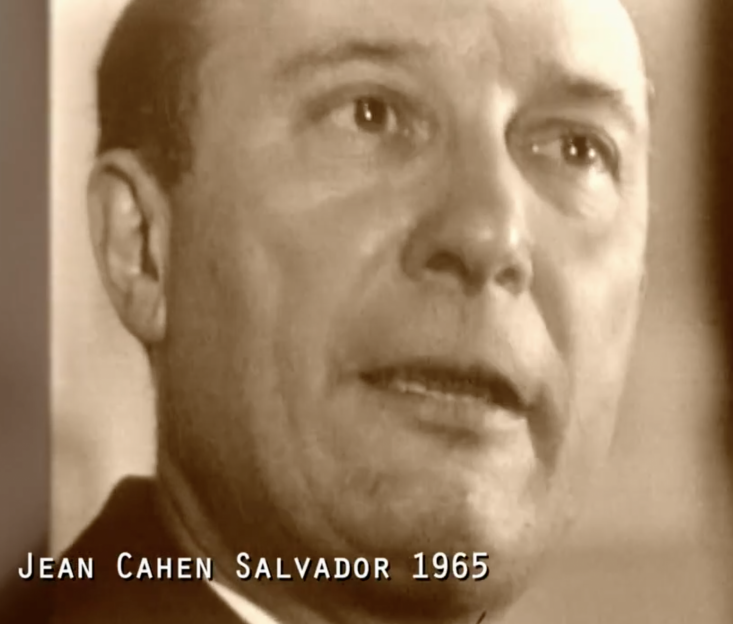

Ancienne villa de la Gestapo, 67 av Roosevelt, rasée en 2016

Au cours de mes recherches sur les activités liées à l'Occupation allemande à Carcassonne, je suis tombé par hasard sur une archive déclassifiée depuis 2017. Ce document précieux pour la compréhension des méthodes d'interrogatoire du S.D (Gestapo), ne se trouve pas aux Archives de l'Aude. A sa lecture, nous observons que l'instrument de répression nazi n'improvisait pas. Tout était rigoureusement codifié sous le contrôle des autorités supérieures du Reich : Intimidation, mensonge, cynisme puis la manière la plus brutale afin d'obtenir des aveux ou des renseignements. Tout ceci doit couper court à toutes les légendes selon lesquelles, ceux qui sont sortis des griffes de la Gestapo ont bénéficié de la mansuétude des agents de ce service. Par conséquent, nous laissons les lecteurs se faire une idée sur les circonstances de la libération des prisonniers le 19 août 1944 de la Maison d'arrêt de Carcassonne. Ils pourront, qui sait, trouver des réponses aux raisons pour lesquelles Bringer, Ramond, Roquefort, Hiot, Gros, Bertrand et les autres ont été assassinés à Baudrigue. Surtout, ils sauront raconter l'inexplicable libération de Delteil, Arnal, Haguenauer, Plana, Chiavacci, Co, Chiocca, Munaretto, Raynaud, Marès, Pons. Tout aussi impliqués que ceux qui subirent le châtiment cruel, leurs dépositions transpirent les arrangements sur une version commune et le mensonge.

La Maison d'arrêt de Carcassonne

Méthode d’interrogatoire et de détention de la Gestapo

- Bureau principal de la sécurité du Reich

- Ordres secrets du SD révélant les mesures d’interrogatoires du 3e degré.

Reichssicherheitshaulpamt (Bureau principal de la Sécurité du Reich)

A/ A tous les services de police d’état

B/ A la police secrète

Information

A/ A tous les inspecteurs de la sûreté (SIPO) et SD

B/ A l’inspecteur général de la SS. Totenkopfstandarten renforcée

Détention préventive

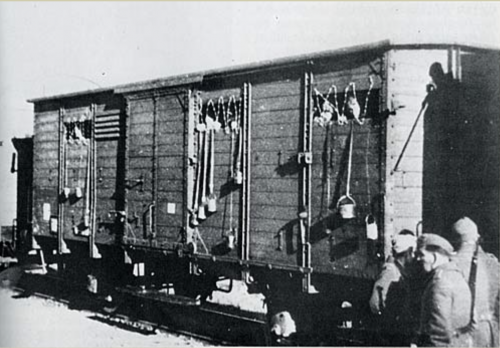

Sur l’ordre du Reichsfûhrer SS et chef de la police allemande, tous les détenus dirigés en temps de guerre vers un camp de concentration sont dirigés sur une section pénitentiaire spéciale. Sont à excepter les suspects internés pour des raisons préventives (spécialement « Kartel » - gens fichés- qui ont été envoyés dans un camp, ou ceux faisant l’objet d’une note spéciale.

Pour augmenter l’effet de la terreur, dans chaque cas les points suivants sont à observer.

— En aucun cas, même si la période d’internement a été indiquée par le Reichsfûhrer SS et chef de la police allemande, la durée de cette période ne doit être communiquée.

— Indiquer toujours la durée de l’internement par « Jusque’à nouvel ordre ».

— Ne pas hésiter à augmenter la terreur dans les cas difficiles, par une habile propagande d’oreille à oreille, qu’on a entendu dire que le détenu, en raison de la gravité de son affaire ne peut être libéré que dans deux ou trois ans.

Dans les cas particuliers, en plus des mesures à prendre dans les camps de concentration, le Reichsfûhrer SS et chef de la police allemande, ordonnera des bastonnades. Ces instructions seront à l’avenir communiquées également à la Staatspolizei. Dans ce cas aussi on ne doit pas hésiter à renforcer le paragraphe 3, si on le juge utile pour augmenter l’effet de terreur.

Pour répandre de telles communications il faut naturellement choisir des personnes appropriées et de toute confiance.

Pour obtenir des aveux sur l’acte reproché, on ne doit pas employer l’interrogatoire renforcé. Non plus, ce moyen ne doit pas être employé envers des personnes encore utiles à la justice. Les cas spéciaux doivent également être soumis à son approbation.

Le système renforcé peut être appliqué même après les bastonnades. Il peut comprendre :

— Nourriture élémentaire (eau et pain)

— Couche dure

— Cellule obscure

— Manque de sommeil

— Exercices exténuants et aussi par distribution de coups de bâton

(pour plus de 20 coups de bâton on doit faire venir un médecin).

Les interrogatoires renforcés ne doivent être appliqués, que si l’on constate qu’au cours d’interrogatoires précédents le détenu a eu connaissance de renseignements importants concernant l’ennemi ; ou concernant des liaisons ou plans et qu’il se refuse à les communiquer.

_________________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2022