Au bout de l’une des nombreuses allées du cimetière Saint-Michel, mon œil fut attiré par un beau monument sculpté à la gloire d’un illustre Carcassonnais que les affres du temps ont plongé dans l’anonymat. Seule l’épitaphe burinée sur l’un des côtés put me renseigner sur le nom et la qualité de ce personnage : « Charles Robert, proviseur. MDCCCLXXIV. Ses élèves. » Il ne m’en fallut pas davantage pour tenter de retrouver ce que fut la vie de cet homme, élevé en son temps à un rang si méritoire.

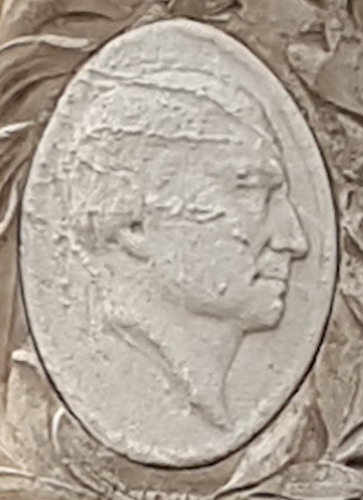

On aperçoit la robe du proviseur déposées au pied du monument. Le médaillon sculpté de Charles Robert se trouve entouré des palmes d'officier de l'instruction publique.

Charles Robert est né à Montpellier le 15 avril 1811 de Pierre (1784-1864), ancien militaire, et de Claudine Sahut (1787-1873), sans profession. Le père, bien qu’étant bénéficiaire d’une pension de guerre, deviendra ensuite marchand et s’installera avec sa famille à Carcassonne. C’est dans cette ville que naîtront plusieurs autres enfants dont Rose en 1814 et Auguste Charles en 1816. Le jeune Charles Robert fait d’abord ses études universitaires à Paris ; il obtient son premier poste à l’âge de 20 ans à Vesoul en qualité de professeur de rhétorique. Sa nomination rapide au collège royal de Besançon n’est due qu’à son admission à l’agrégation des lettres. Dès lors, Charles va gravir progressivement tous les échelons. Successivement censeur à Tournon, Nîmes et Nancy, il est envoyé ensuite à Colmar comme proviseur du lycée de cette ville. Le 10 mai 1865, le poste qu’occupait M. de Sales à Carcassonne s’étant libéré, Charles Robert obtient sa mutation ; il devient ainsi le troisième proviseur de la capitale audoise depuis que le collège communal s’est transformé en lycée. Sa grande application et sa bienveillance lui attirent l’estime de tous. Reprenant Montaigne, il aime à répéter « que le patois vienne en ayde si le François ne suffict. » Sous sa direction, les effectifs du lycée ne cessent de croître. Avec six cents enfants scolarisés dont quatre cent soixante dix pensionnaires, l’établissement arrive rapidement à saturation. On songera même à en construire un nouveau dans le faubourg d’Iéna, mais ce projet ne verra pas le jour.

A cette époque, les parents de Charles se sont retirés à Toulouse chez sa soeur Rose. C’est là qu’ils décèderont, 46 allée Saint-Etienne. Officier de l’instruction publique, Charles Robert avait été dès 1836 des premiers fondateurs de la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne à laquelle il apportait tout son savoir. Hélas, cette vie intellectuelle si riche sera emportée par la maladie le 7 décembre 1874. Trois jours plus tard, tout ce Carcassonne compte de notabilités et d’anonymes rendront un vibrant hommage à la dépouille mortelle de ce grand serviteur de l’enseignement en l’accompagnant sous la pluie au cimetière Saint-Michel. Il ne fut sans doute pas aisé à son successeur M. Morillot, muté de Toulon à Carcassonne, de prendre la direction du lycée, tant la mémoire de Charles Robert en fut imprégnée.

Charles Robert

Quelques temps après, un monument élevé à sa gloire par souscription publique vint matérialiser toute l’affection de ses élèves pour leur regretté proviseur. On doit cette réalisation au sculpteur Jean Baptiste Bernard Fournial dont les ateliers se trouvaient 45 rue neuve Saint-Vincent (quartier du Palais). Cet associé de Jules Vidal avait déjà réalisé des ornements pour la chapelle du couvent Notre-Dame. Le dessin du monument à Charles Robert est l’œuvre de l’architecte Léopold Petit auquel nous avons déjà consacré une biographie.

Sources

Revue de l'Instruction publique

Etat Civil / Archives Aude et Hérault

La fraternité

______________________________________

© Tous droits réservés /Musique et patrimoine / 2020