Gabriel de Chénier, dernier descendant du poète, possédait des papiers de famille qui furent légués à la Bibliothèque municipale de Carcassonne, la ville où André Chénier avait passé huit années de sa jeunesse. Nous y reviendrons dans un prochain article. Il s'y trouve notamment les lettres d'André à son père, les seules connues en original à une près, qui est à Zurich, des lettres de divers membres de la famille, des documents officiels concernant André et quelques livres de sa bibliothèque personnelle.

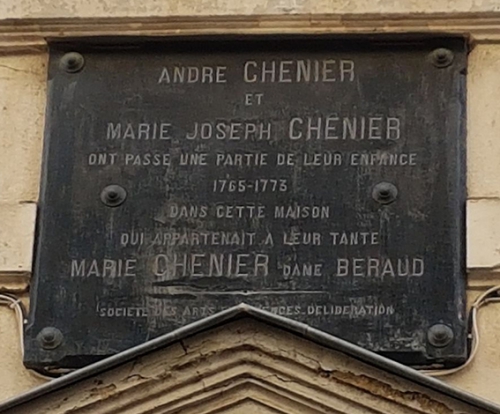

Plaque sur la maison de la rue Pinel, à Carcassonne

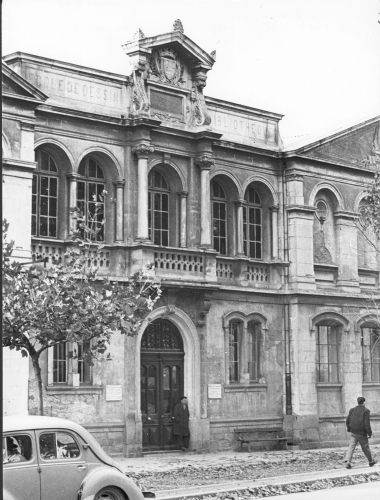

Le musée de Carcassonne reçut des portraits, notamment ceux d'André Chénier et de sa mère et divers objets. Aujourd'hui, le musée des Beaux-arts expose dans ses collections permanentes une partie de cet héritage, l'autre partie se trouve dans les réserves. Quant à la bibliothèque municipale, depuis son démantèlement en 2010 au profit de la Communauté d'agglomération du Carcassonnais, il n'est plus possible d'accéder d'une façon pratique à l'ensemble du fonds, qu'en prenant rendez-vous auprès des bibliothécaires dans un bâtiment "provisoire" qui dure depuis sept ans, situé à cinq kilomètres. Soumis au droit de réserve, les employés ne peuvent s'exprimer ouvertement sur le lieu de conservation des manuscrits, de feu la bibliothèque municipale. Outre le fonds Chénier et son billet manuscrit de Voltaire, il s'y trouve plus d'une centaine de lettres de grands compositeurs à Paul Lacombe, le fonds du philosophe Alquier, les originaux manuscrits du cartulaire de Mahul, etc. Une personne bien informée me glissait l'autre jour que le président de l'agglomération, ignorait jusqu'à un passé très récent, qu'il y existait ce fonds Chénier. C'est vrai, à sa décharge, qu'il connaît bien mieux l'histoire des trois-quart de l'équipe de rugby à XIII de Carcassonne... Un raison pour que l'agglomération cherche en douce à refiler les collections de l'ancienne bibliothèque, aux archives départementales de l'Aude ? Pour les incunables, c'est déjà fait.

Pierre gravée sur la tombe de Marie-Joseph Chénier à Paris

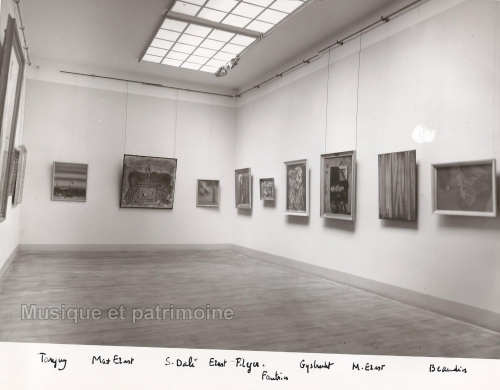

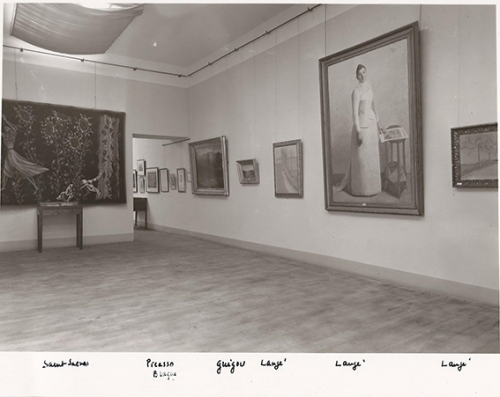

Le chanoine Gabriel Sarraute - ancien élève de l'école du Louvre - avait réalisé en son temps un essai iconographique sur les œuvres et objets représentant André Chénier. Son travail, ô combien précieux, ne s'accompagnait pas de photographies mais d'une description détaillée. Notre travail de recherche a consisté dans la recherche de ses tableaux, gravures et sculptures disséminées dans plusieurs collections et dans l'actualisation de la description de Gabriel Sarraute. Le Musée des Beaux-arts de Carcassonne en conserve un grand nombre grâce à la donation effectuée par Adélaïde Frémeaux et Gabriel Chénier en 1880 et 1892. Le chanoine signale que le sculpteur René Iché, mort en 1955, projetait un monument à André Chénier pour Carcassonne, la ville de son enfance. Ce dessein n'a pas été réalisé.

© Musée des Beaux-arts de Carcassonne

André Chénier à onze ans par Cazes fils

(Huile sur toile, 0,80 x 0,50)

Signé à droite, à hauteur d'épaule : Cazes fils pinxit 1773.

Au dos, une étiquette ancienne porte le nom André.

A propos de Cazes fils, il s'agit d'un fils de Pierre-Jacques Cazes (1676-1754), mort directeur et chancelier de l'Académie royale, auteur d'un tableau, Saint Pierre ressuscitant Tabithe, dessiné à St-Germain des près, dont l'esquisse est au Louvre. Pierre-Jacques eut deux fils : Jacques-Nicolas et Pierre-Michel. On se sait pas quel est celui qui signait Cazes le fils, qui a fréquenté le salon de Mme Chénier ; qui a peint pour elle des scène de l'Iliade et plusieurs portraits ; qui, s'il faut croire une inscription d'un tableau du Musée de Carcassonne, aurait peint Mme Chénier à Constantinople. Il semble avoir été le "peintre ordinaire" de Mme Chénier et le professeur de dessin et peinture d'André.

Provenance :

Collection de Gabriel de Chénier. Don de Mme G. de Chénier à A. Mazières (1880). Don de Monsieur A. Mazières au Musée de Carcassonne en 1892.

Documents écrits à la Bibliothèque municipale de Carcassonne :

Lettres de G. de Chénier à Dougados (Paris, 21 février 1854) : "J'ai le portrait (...) de mon oncle" ; Mme G; de Chénier à M. Malric (Paris, 16 avril 1884) : "Les portraits de grandeur naturelle de Mme Louis de Chénier et ceux de ses fils André et Sauveur (...) étaient tous les trois dans la maison de mon beau-père."

© Musée des Beaux-arts de Carcassonne

Tableau de famille

Huile sur toile, 1,40 x 1,07

Ce tableau était daté de 1774 à l'envers de la toile. Mais son état ayant exigé un réentoilage, cette date est actuellement cachée sous la nouvelle toile. La famille Chénier est alignée au bord de la Seine, du côté de la Samaritaine. On voit le Pont neuf avec la statue d'Henri IV, le bâtiment de la Monnaie, l'Institut. DE gauche à droite : Trois servantes ; Hélène Chénier en route rouge ; une servante ; Mme Chénier en costume grec, robe blanche, manteau bleu paon, dans une pose théâtrale. Cette dernière est grande, alors qu'elle était en réalité de petite taille. André Chénier, en jaune paille ; Constantin, en rouge ; Louis-Sauveur, en gris ; Louis Chénier, en uniforme de Consul : habit bleu, gilet et culottes rouges ; deux laquais. Le tableau semble être l'œuvre d'un peintre du dimanche : les pavés, les bâtiments à l'arrière sont penchés.

Historique :

Donné par Louis Chénier à André Béraud, bourgeois de Carcassonne, oncle et parrain d'André. Transmis par voie d'héritage à sa nièce Paule Coste, épouse Dolbeau, puis à Mme Sacraste, née Dolbeau, à Mme J-J Mazières, inspecteur des Eaux et forêts qui le prête à Gabriel de Chénier en 1854 pour "quelques mois", afin d'en faire faire une copie par sa femme "qui a cultivé la peinture". Elle devait le garder 25 ans (1856-1881). Au moment de l'essai du Chanoine Sarraute, le tableau était à Jean Azaïs (10, rue Temponnières à Toulouse), unique descendant des Chénier. Il est depuis 1985 au Musée des Beaux-arts de Carcassonne (Don d'Etienne Azaïs en 1985).

D'après les lettres de la Bibliothèque municipale :

Dougados, avocat et secrétaire de la Société des arts et des sciences de Carcassonne, apprend à Gabriel de Chénier le 10 février 1854, l'existence de ce tableau chez Mme Azaïs, qui est une de ses clientes. Le 21 février 1854, G. de Chénier dit sa demande prêt. Le 10 septembre 1856, Auguste Mazières envoie à G. de Chénier, le tableau qu'il "garder tout le temps qui sera nécessaire, le délai d'un an (...) ne semble pas exagéré." Le 18 février 1880, La veuve de G. de Chénier à Mazières : "Je ne voudrais pas, quand je mourrai, qu'il puisse aller dans d'autres mains que les vôtres." Le 18 avril 1880, elle vient de faire photographier le tableau de famille avant de renvoyer l'original. Le 16 août 1881, envoie du tableau à Mazières dans sa propriété de Parazols.

© Les Bucoliques / J-M de Hérédia / 1907

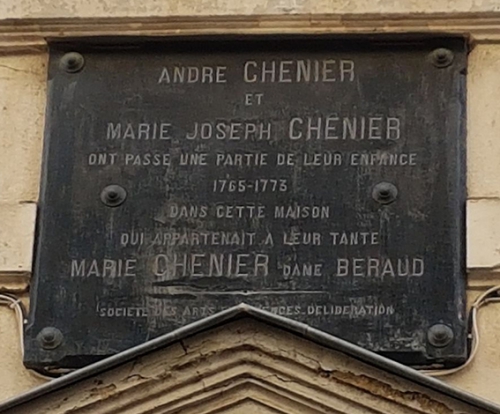

Portrait d'André Chénier, par Jacques Augustin

Miniature, vers 1790

A gauche du visage : A mon ami André, Augustin.

Historique

Possession de M. Lherbette, ancien député. Acheté à la vent après son décès, par Mortimer-Ternaux (vers 1842). Collection de M. Bourgnon-Delaire (1877). Propriétaire actuel inconnu.

Lettres bibliothèque de Carcassonne

Le 9 janvier 1877, Antoine de Latour à Gabriel de Chénier. Mortimer venait de lui montrer une miniature qu'il venait d'acheter représentant André "en officier", "la tête poudrée", avec l'inscription : "Constantin à son ami André". Antoine de Latour dit que si le tableau de Suvée " nous a heureusement rendu l'André de Saint-Lazare, celui de Constantin serait plutôt l'André des Elégies."

© Wikipédia / Collection particulière

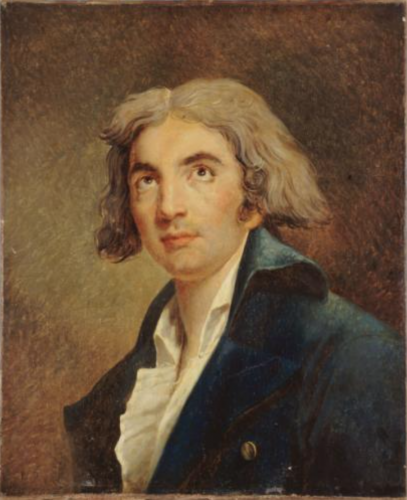

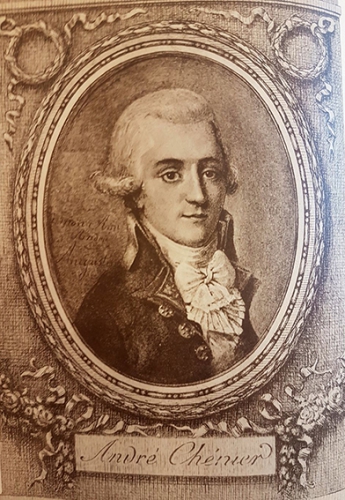

André Chénier à St-Lazare, par J-B Suvée

Huile sur toile, 0,70 x 0,60

A droite, vers le bas : Peint à Saint-Lazare le 29 messidor l'an 2, par J.B Suvée.

Historique :

Peint à la demande des frères Trudaine, amis d'enfance d'André Chénier, huit jours avant la mort du poète (25 juillet 1794). Suvée également emprisonné comme suspect à Saint-Lazare, fut sauvé par la chute de Robespierre. Le poète Roucher, guillotiné avec Chénier, lui fit faire son portrait la veille. C'est un simple dessin qu'il put envoyer à sa femme et ses enfants, accompagné des vers suivants :

Ne vous étonnez pas, objets sacrés et doux

Si quelque air de tristesse obscurcit mon visage

Quand un crayon savant dessinait cette image,

J'attendais l'échafaud et je pensais à vous.

M. de Courbeton hérite du portrait de Chénier, les frères Trudaine ayant été guillotinés le lendemain de sa mort. Il le lègue au marquis de Vérac, gouverneur de Versailles sous la Restauration. Vendu, par l'intermédiaire de Frédéric Soulié, à M. de Cailleux, directeur des Musées en 1862. Vendu à l'Hôtel Drouot le 20 janvier 1877 au marquis de Pange. Passe ensuite dans la collection du comte Louis de Pange. Aujourd'hui, dans une collection particulière à Paris.

Documents écrits :

Gabriel de Chénier essaya en vain d'acheter au marquis de Vérac. Assita à la vente chez Drouot en 1877, mais n'eut pas les moyens de l'acquérir. Félicita le marquis de Pange, descendant de François de Pange, ami d'André Chénier. Ce tableau fut reproduit par des gravures, imprimées notamment dans le Larousse.

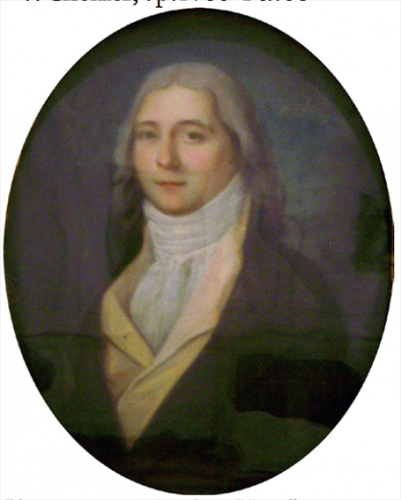

© Musée des Beaux-arts de Béziers

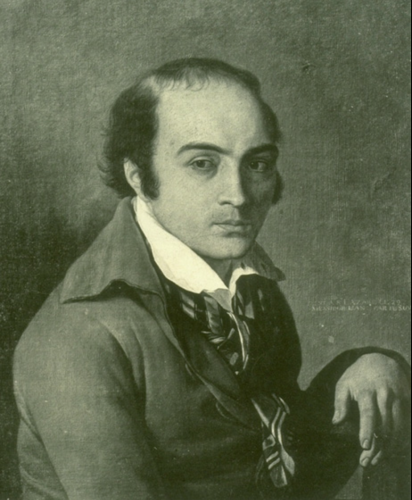

André Chénier à vingt ans (?), par François Thomire

Huile sur toile ovale, 0,40 x 0,30

Signé et daté en bas à droite : Thomire 1782. Sur le châssis, il est indiqué que Thomire serait un "auteur reçu à l'Académie de Bordeaux".

Historique :

Acheté à Paris en 1886, dans une vente publique, par M. Adalbert de Faniez. Donné par M. de Faniez au Musée de Béziers (N° 200 du catalogue).

Lettres Bibliothèque de Carcassonne :

Le 27 juin 1887, Mme G. de Chénier fait remarquer à A. Mazières qu'on ne sait ni où, ni de qui M. de Faniez a acheté le portrait, ni comment on sait que c'est André Chénier. "La coupe du visage est la même, mais le nez est plus gros et moins droit et n'a pas la finesse (du portrait de Cazes), ni de celui qui a été fait à Saint-Lazare. Elle remarque que "la mâchoire d'André, dans les portraits authentiques, avance très sensiblement et que cette conformation n'existe pas dans celui que M. de Faniez a acheté."

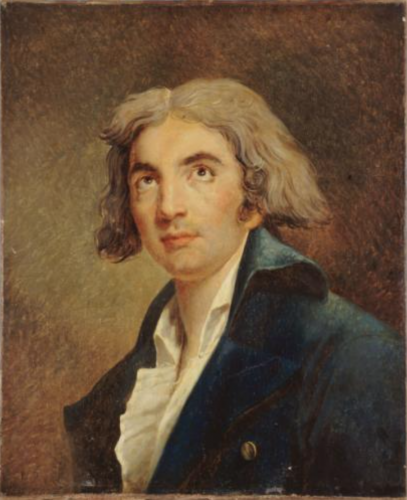

© Musée Lambinet, Versailles

Portrait d'André Chénier (?), par L. Brown (?)

Pastel ovale, 0,65 x 0,52

En haut à droite : A. Chénier 1786.

Historique

Leg de M. Vatel au Musée Lambinet de Versailles, où il se trouve toujours. M. François Boucher, délégué de l'Union française des arts du costume, estimait en 1958 que le costume représenté ne pouvait être de 1786, mais devait dates du début de la Révolution. Il pensait qu'il ne s'agissait pas d'un portrait de Chénier.

© Musée des Beaux-arts de Carcassonne

Portrait d'André Chénier (?), par J-B Mallet

Huile sur toile, 0,21 x 0,16

Non signé. Achille Rouquet a prétendu sans en apporter la preuve, que le tableau faisait partie des portraits de famille détenus par Constantin Chénier (frère d'André) et qui ont disparu. Il remarqua qu'au dos du châssis est inscrit : "Ce portrait a été gravé", mais signala qu'il s'agissait d'une "Mention erronée" car il n'est pas connu de gravure de ce tableau.

Historique :

Acquis à Paris en 1881 dans une vente publique par M. Adalbert de Faniez, qui le fit passer à M; Cornet-Peyrusse. Celui-ci le fit acheter par le Musée de Carcassonne.

Lettre Bibliothèque de Carcassonne

Le 10 février 1891, Mme G. de Chénier à M. Mazières : "M. de Faniez (...) ne m'a, dans le temps, donné aucun renseignement qui pût me fixer sur la certitude que c'était un portrait d'André. M. Cornet et son parent (M. de Faniez), avaient sans doute des indications précises qui leur permettaient d'être affirmatifs."

© Musée Carnavalet, Paris

Portrait présumé d'André Chénier. Anonyme XVIIIe siècle

Huile sur toile, 0,55 x 0,45

Historique :

Acquis par le Musée Carnavalet en 1883 d'Hortense de Corbeau de Saint Albin (Hortense Jubinal). Le musée dans sa description actuelle, signale qu'il a été autrefois identifié comme étant André Chénier.

Lettres bibliothèque de Carcassonne

Le 10 février 1891, Mme G. de Chénier à Mazières : "A propos des portraits d'André, il y en a des drôles au musée Carnavalet à Paris ! Je me figure que ceux qui ont donné ces mauvaise peintures et dessins, surtout le portrait peint, qui est abominable et qui ne ressemble ni de près, ni de loin à ceux connus d'André, ont voulu relever la valeur de leurs dons en baptisant ces figures du nom d'André Chénier."

© Musée des beaux-arts de Carcassonne

André Chénier (?) dans sa prison (?), attribué à Suvée.

Huile sur toile, 0,68 x 0,62

Non signé.

Historique

Le catalogue du Musée de Carcassonne porte qu'il a été donné par la Société des Arts et des Sciences de cette ville en 1894. Mais aucune délibération de cette société ne fait allusion à cette toile, qui n'offre aucune garantie et qui n'est accompagnée d'aucune référence.

© Musée d'Angers

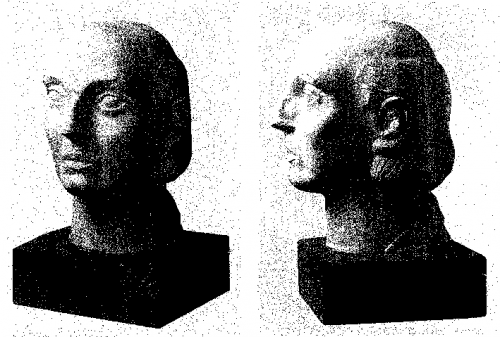

Buste d'André Chénier, par David d'Angers

Terre cuite, hauteur 0,54

Sur le socle : "Au poète André Chénier J-P. David d'Angers 1839"

Historique

Aurait été commandé d'après Becq de Fouquières par M. Pastoret, chez qui André Chénier fut arrêté.

Lettres bibliothèque de Carcassonne

En 1844, David d'Angers donna à Gabriel de Chénier, un exemplaire en plâtre du buste. David s'était inspiré du portrait de Suvée. Il connut Latouche et Gabriel de Chénier, et possédait deux manuscrits du poète (aujourd'hui, à la bibliothèque d'Angers).

© Drouot

Médaillon d'André Chénier, par David d'Angers

Bronze, ø 0,155

A gauche, de bas en haut : André Chénier. Sous le cou : David

Historique

Dans le catalogue du musée du Louvre en 1922. Nous venons de trouver ce médaillon dans une vente chez Drouot, le 24 juin 2011. David d'Angers avait offert une épreuve en plâtre du médaillon teinté de bronze. Elle se trouve au Musée de Carcassonne (don de Mme Chénier).

Lettres de la bibliothèque de Carcassonne

Janvier-mars 1844, correspondance entre David et Mme Chénier. Pour faire un buste en terre cuite de Marie-Joseph Chénier (frère d'André) dont un exemplaire est au Musée de Carcassonne, David a demandé à "consulter le portrait de la mère de nos deux poètes".

© leblogdelili.fr

Buste d'André Chénier, par Antoine Etex

Marbre, hauteur 0,65

Sur le socle, à gauche : "A la mémoire d'André Chénier". A droite : "Offert à la Comédie française par Etex 1839"

Historique

A la Comédie française, foyer des troisièmes galeries

André Chénier, inconnu

Gravure ou lithographie du XIXe siècle

© Musée des Beaux-arts de Carcassonne

L'appel des dernières victimes de la Terreur, par Muller

Huile sur toile, 106 x186

André Chénier se trouve au centre de la scène, assis sur une chaise et la main posée sur sa tête.

Historique

Cette toile conservée au Musée de Carcassonne est une réplique de la grande toile exposée au Salon de 1850 puis à l'Exposition Universelle. Envoyée au Musée national du château de Versailles en 1886 avant d'être au Louvre en 1879, elle est en dépôt depuis 1991 au Musée de la Révolution Française à Vizille.

© Musée Denys Puech

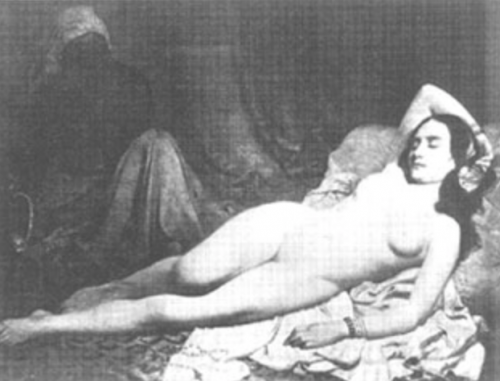

La muse d'André Chénier, par Denys Puech

Marbre, grandeur naturelle

La muse assise, nue, les jambes repliées, tient dans sa main gauche, la tête du poète qu'elle baise au front et qu'elle enveloppe avec sa main droite dans ses cheveux.

Historique

Salon de 1850. Au catalogue du Musée du Luxembourg en 1898. Le plâtre est actuellement déposé au musée des Ursulines à Mâcon. Le marbre acheté par l'Etat est conservé au musée d'Orsay.

Deux œuvres non signalées par Gabriel Sarraute

© Musée Carnavalet

Buste d'André Chénier, par Antoine Bourdelle

Ronde-bosse, 65,5 x 16 x 13,5

Mode d'acquisition inconnu. œuvre du XIXe siècle

André Chénier, par Johannot

Taille-douce

Historique

Gravée en taille-douce par Baudran, 1850

Dans un prochain article, nous reviendrons sur les lettres constituant le fonds Chénier, légué à la bibliothèque de Carcassonne.

Sources

Essai iconographique / Chanoine G. Sarraute

Poètes Audois dans la tourmente / 1994

Jeux d'ombres et de lumière sur la jeunesse d'André Chénier / G. Venzac

Catalogue de l'exposition nationale / dec 1962 - mars 1963

Recherches, notes et synthèse / Martial Andrieu

________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2017