Jacqueline Bez voit le jour à Carcassonne le 13 mars 1927 dans une très vaste maison, au bout de l’avenue Antoine Marty. En bordure de l’Aude, le pont reliant les deux berges n’existe pas encore. Son grand-père maternel M. Rumeau, marchand de bestiaux venu de l’Ariège, disposait à cet endroit de grands bâtiments. Jean Fernand Maurice Bez, le père de Jacqueline, en tire quelques subsides en les louant avec son épouse Jeanne Rumeau (1900-1985). Très tôt, Jacqueline a des dispositions pour le dessin. Elle ne quitte, pour ainsi dire, jamais son crayon à papier. Ses aptitudes sont mêmes remarquées à l’intérieur du Pensionnat Jeanne d’Arc où elle suit sa scolarité. De sa jeunesse à Carcassonne, elle se souvient fort bien du visage livide du grand infirme de la rue de Verdun. Le poète Joë Bousquet, que l’on promène à Villalier dans un fauteuil roulant. C’est d’ailleurs un ami de son père, comme lui, revenu gravement blessé de la Grande guerre. Près de vingt années plus tard, il faut y retourner. La débâche, la défaite, l’armistice et la honte de juin 1940. La famille décide de fuir à Toulouse, le frère y fait ses études de médecine. Instants terribles de privations. On crève la faim. Tout est rationné, pillé au profit de l’armée d’occupation. Heureusement, les locataires à Carcassonne sont encore une source de revenus.

Académie de la Grande chaumière

Au milieu de la noirceur d’une période à l’horizon obscur, une lumière s’éclaire dans le cœur d’un homme. C’est le directeur de l’Ecole des Beaux-arts de Toulouse. Ami d’un ami de la famille, il prend Jacqueline en protection et en estime. A titre gratuit, il lui enseigne l’art du dessin. La jeune femme s’émancipe. Elle part à Paris ; elle a la ferme intention de réussir. Sans la capitale, point de salut. À l’Académie de la Grand Chaumière, elle œuvre dans l’atelier du statuaire Léopold Kretz (1907-1990). Vous êtes sculptrice. Elle me coupe : « Sculpteur, monsieur ». Très peu de femmes, dans une discipline uniquement masculine. Jacqueline y tient, elle est donc sculpteur. « J’ai eu la chance de faire un métier d’art par goût et par passion ». Son mariage a compliqué son travail, mais l’artiste s’enferme dans son atelier de la rue Georges Pitard dans le XVe arrondissement. Certes, elle travaille à partir de modèles. Peu se déshabillent complètement. La nudité la gêne. Elle considère son œuvre comme étant libre et figurative, loin du réel. Son travail est tantôt maître de sa pensée lorsqu’elle taille sa pierre. Tantôt, il lui échappe quand la glaise file entre ses doigts et que de la matière, s’impose une autre idée. « Je n’ai jamais exposé que ce qui était montrable, ajoute t-elle ».

Médaillon représentant Gaston Bonheur. Cet audois, journaliste et patron de Paris-Match, fut l'un de ses amis.

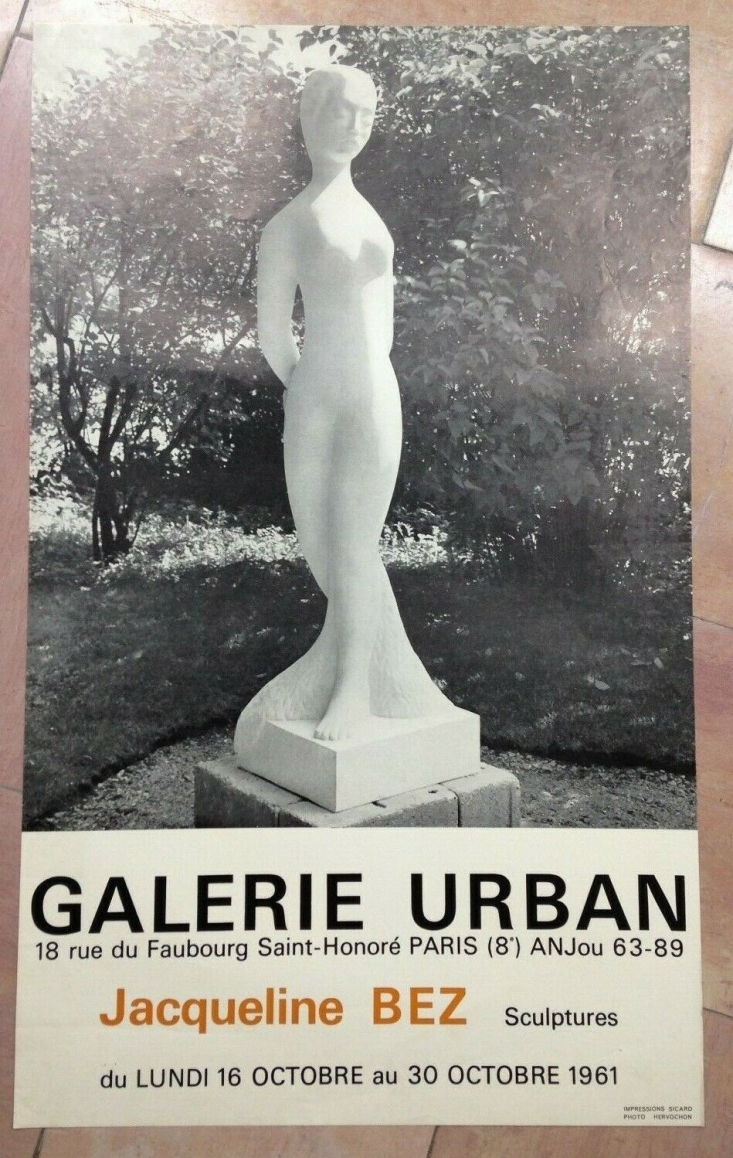

Petit à petit les galeries s’intéressent à ces œuvres. Avec un amusement teinté de malice, Jacqueline m’interpelle : « Les galeries m’ont toujours sollicité. Jamais je n’ai eu à les démarcher. Elles ont estimé qu’elles pourraient faire de l’argent avec mes œuvres. Je suis réaliste ». Sa première exposition se déroule à la Galerie Urban, 18 rue du Faubourg Saint-Honoré. Face au Palais de l’Elysée, tout simplement. Depuis trente ans, la galerie possède un correspondant à Los Angeles. A son insu, la Galerie Urban lui fera obtenir en 1967 le Prix de la Critique. L’année suivante, le Grand prix des Beaux-arts de la ville de Paris lui est décerné le 21 juin pour sa sculpture en ciment intitulée « Femme liane ».

© Musée d'art moderne de la ville de Paris

Femme liane

Il y a une période en France où l’art a beaucoup travaillé. Aujourd’hui, les galeries ont presque disparu. Les ventes sont font par internet, c’est un changement majeur dans le marché de l’art. « J’ai très bien vendu et vécu de mon travail. Beaucoup d’autres sculpteurs talentueux n’ont pas réussi à percer. J’ai eu de la chance. » Sa toute première exposition a eu lieu en 1956 au Salon de la jeune sculpture du Musée Rodin.

© Drouot

Buste de Jean Cocteau

Se sont enchaîné ensuite plusieurs lieux prestigieux comme La biennale internationale au Musée Rodin, la Nationale des Beaux-arts, l’Orangerie du château de Versailles ou encore le Palais de la Méditerranée à Nice. La collection des œuvres de Jacqueline Be se partage actuellement entre les différentes collections publiques et privées. On les retrouve aux enchères chez Drouot. D’autres, sont conservée au Musée d’art moderne de Paris.

© Drouot

Buste d'Albert Sarraut

Jacqueline Bez à l’âge de 94 ans vit dans la banlieue toulousaine. J’ai eu beaucoup de plaisir à m’entretenir avec elle au téléphone pendant plus d’heure. Voilà une artiste, native de Carcassonne, qui méritait un article dans ce blog. Je la remercie pour sa disponibilité et son humilité.

_______________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2021