Le 30 juin 1982, la ville de Carcassonne accueillit pendant tout l'été les œuvres du peintre Raymond Moretti à l'intérieur des nouvelles salles du Syndicat d'initiatives. A cette époque, le Musée des Beaux-arts n'occupait que le premier étage de ce bâtiment situé en face du square Gambetta.

Inauguration officielle par M. Ancely, maire de Carcassonne, en présence de l'artiste

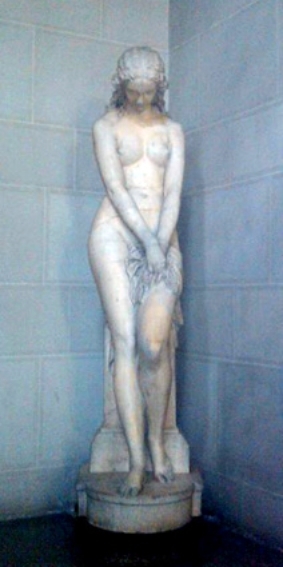

Né à Nice le 23 juillet 1931 d'un couple d'émigrés italiens ayant fui le fascisme, Raymond Moretti s'est initié très tôt au dessin et à la bande dessinée. A 16 ans, il illustre pour un éditeur d'art "l'art d'aimer" d'Ovide et "le bateau ivre" de Rimbaud. Un an plus tard, sur un drap de lit dérobé à sa mère, il dessine "Moïse brisant les tables de la loi". De sa collaboration avec Jean Cocteau naîtront une série de plâtres sur "l'âge du Verseau". Son œuvre maîtresse reste "le monstre", ainsi baptisé par Joseph Kessel. Cette pièce gigantesque fait appel à trois techniques : peinture, sculpture et cybernétique. D'abord installé aux Halles, cette œuvre d'art imposante se trouve aujourd'hui à La Défense. On lui doit également le dessin de la "Kallista" ; la montre la plus chère du monde. Créée à la demande de l'horloger Vacheron, ce bijou est sculpté dans un bloc d'or "Kallista", serti de 118 diamants d'un poids de 130 carats. Un profil féminin et un profil masculin, étroitement assemblés, ornent le dos du boitier sur un pavage de brillants. Plus de 6000 heures de travail...

La Kallista signée Moretti

Très près de chez nous à Toulouse, on peut admirer 29 tableaux de Moretti dans la galerie des arcades du Capitole. Réalisées en 1997, elles illustrent l'histoire de la ville rose sur deux millénaires. Il serait trop long ici d'évoquer les nombreuses réalisations de ce peintre hors de pairs qui disparut à l'âge de 73 ans, le 2 juin 2005.

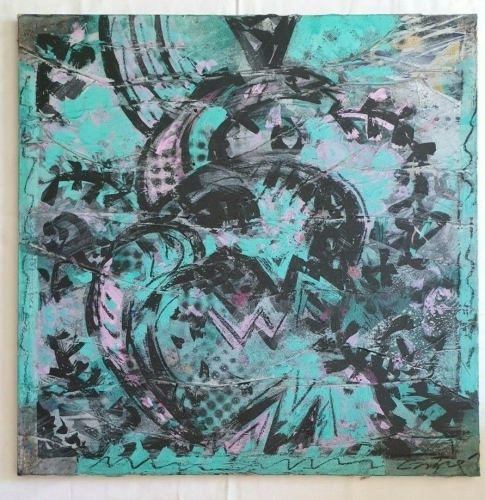

L'exposition Carcassonnaise permit d'admirer tout l'univers de Moretti : sa première tapisserie, son unique sculpture, son amour pour le jazz, son chemin initiatique, ses illuminations...

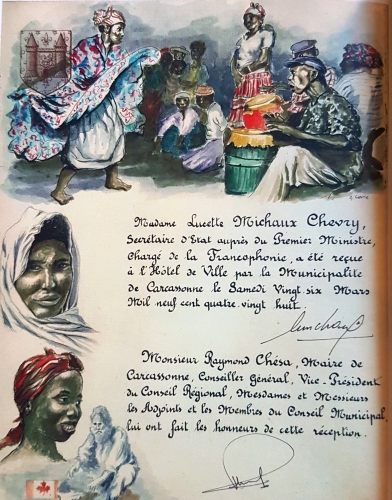

Sur la gauche, nous apercevons Raymond Chésa - conseiller général du canton centre - qui sera maire de Carcassonne l'année suivante.

Monsieur Fernand Ancely et son épouse

Raymond Moretti en dédicace de ses lithographies

Nous remercions M. Guy Anduze pour avoir mis l'ensemble de ses diapositives à notre disposition.

______________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2020