Né à Carcassonne en 1947 dans la rue Tourtel, ce fils de bonne famille dont le père exerçait la profession de conseiller juridique tout en se passionnant pour le club d'échec Dame Carcas, passa toute sa scolarité à rêver d’un avenir dans lequel il s’émanciperait des contraintes d’une éducation un peu trop rangée. Sa quête de liberté et d’indépendance, conjuguée avec un caractère déterminé à pousser les portes de la renommée, fit de cet adolescent de quinze ans le plus jeune reporter Carcassonnais de son époque. Quelque temps à peine après son entrée au lycée Paul Sabatier, Jacques Olive s’était résolu à écrire le journal de cet établissement à destination des jeunes de son âge. Dans cette feuille de choux, notre journaliste aidé par son ami photographe Pierre Mournet s’amusait à relater les petites histoires de la vie lycéenne. Rien encore de bien probant, mais un galop d’essai qui ne manquerait pas bientôt d’inquiéter un père, ayant pour son fils d’autres ambitions que celle d’un gratte papier sur fond de paillettes. Il est vrai que les résultats scolaires se ressentaient de cette passion, mais Jacques pouvait compter sur la neutralité de sa mère et sur la bienveillance de ses grand-parents. En dehors de ses heures de cours, on le retrouvait tantôt au milieu du groupe des jeunes du festival d’art dramatique de Carcassonne, tantôt dans les coulisses du théâtre municipal après avoir su dissiper la surveillance du concierge, Monsieur Pédron.

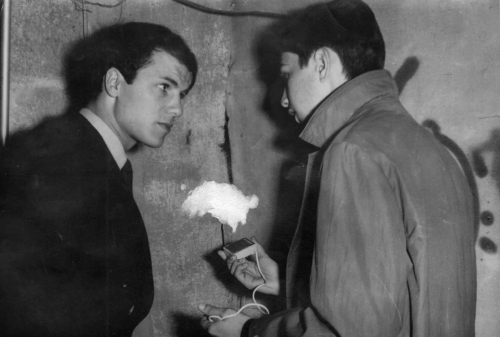

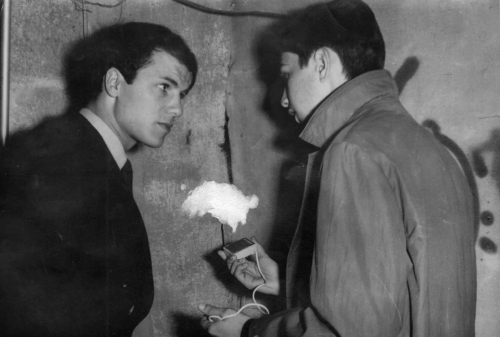

Jacques Olive rencontre Bourvil dans son hôtel à Carcassonne

Le premier fait d’armes de Jacques Olive fut d’obtenir avec culot une entrevue à l’hôtel du Donjon avec Bourvil. La chance du débutant ! Ce jour-là, le comédien se trouvait depuis plusieurs jours à la Cité afin de tourner les dernières scènes du Corniaud de Gérard Oury. C’était au mois de novembre 1963 et le comédien avait accepté avec gentillesse d’accorder une interview à ce jeune insouciant de quinze ans. Micro en main branché à un enregistreur sur bande magnétique offert par papi et mamie, notre journaliste en herbe ne s’était pas départi de son objectif. De ce rendez-vous auquel Louis de Funès n’avait pas souhaité répondre, Jacques Olive conserva un mémorable souvenir ainsi qu’une photographie, hélas mal cadrée, prise par son copain Mournet.

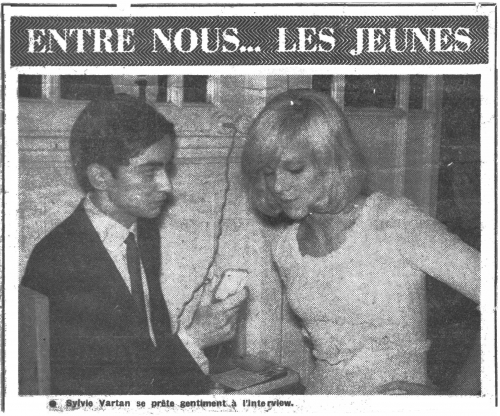

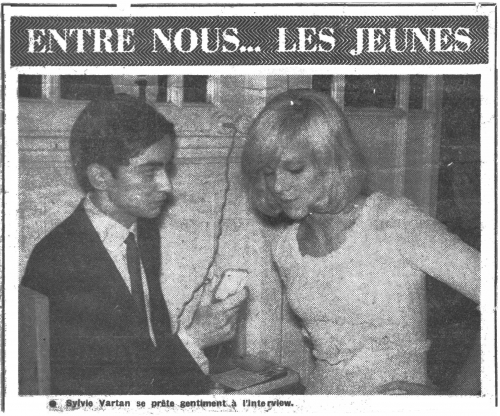

Tout auréolé du succès obtenu par l’interview de Bourvil et fort du bruit qui s’était répandu en ville grâce au journal du lycée, notre chasseur de scoop allait obtenir l’année suivante une chronique hebdomadaire dans l’Indépendant : « Entre nous… les jeunes ». A la manière de « Salut les copains », Jacques Olive retranscrivait les interviews qu’il avait eu la chance d’obtenir de Tino Rossi, Jean Ferrat, Charles Aznavour, Georges Brassens, etc. Plus besoin cette fois de louvoyer pour atteindre les coulisses puis les loges du théâtre municipal ; Jean Alary, qui avait pris sous son aile bienveillante le jeune garçon, l’introduisait auprès des vedettes de la chanson de passage à Carcassonne.

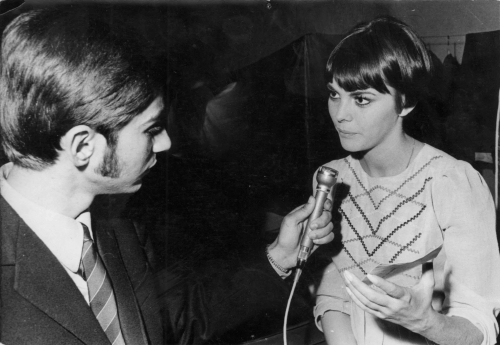

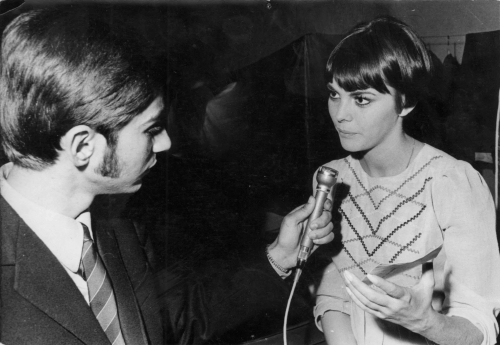

Jacques Olive et Sylvie Vartan à Carcassonne

Jacques Olive se souvient encore de ses moments avec Annie Cordy, Jacques Brel, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan ou encore Joe Dassin. Ils avaient tous pour habitude de séjourner à « La croque sel » chez Annie Pavernès, route de Trèbes. C’était le seul endroit dans Carcassonne où l’on pouvait dîner tard après les spectacles ; les stars de l’époque y avaient leurs habitudes. Joe Dassin par exemple, loin de ses « Champs-Elysées », ne ratait jamais une occasion pour aller s’adonner à son sport favori : la pêche à truite.

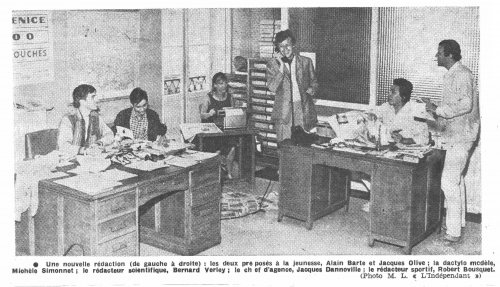

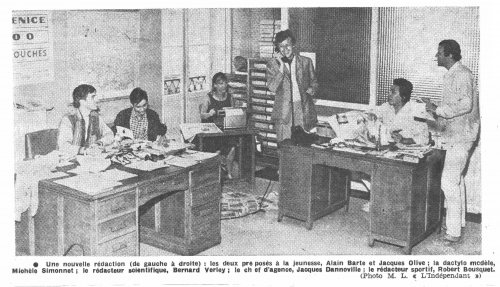

Dans les bureaux de l'Indépendant à Carcassonne en 1966

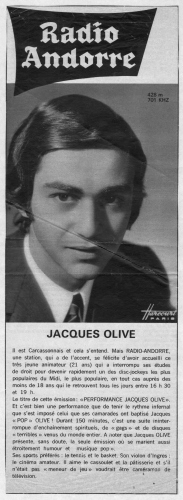

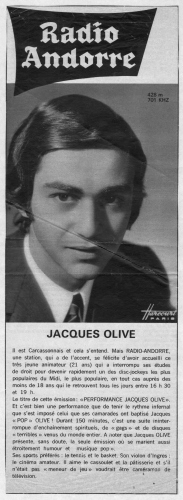

Jacques Olive se serait peut-être enterré à Carcassonne s’il y était demeuré, car le projet qu’il nourrissait au fond de lui ne pouvait s’accommoder d’une vie routinière. Dans ses pensées, l’appel du grand large précipitait chaque jour son départ ; il espérait ce navire qui lui ferait prendre la mer. Lorsqu’un jour, une bouteille portant un message s’échoua sur le rivage au pied de notre aventurier : « Direction Radio Andorre cherche animateur pour essais. » Sans crier gare, Jacques Olive expédiait par la poste un florilège de ses meilleures interview de vedettes, conservées sur bandes magnétiques. Par télégramme oblitéré de l’Andorre, la réponse ne se fit attendre que quelques jours :

« Studios Andorre-la-vieille - Si poste animateur vous intéresse - Stop - Venir pour essais micro - Stop. »

Après les formalités d’usage inhérentes à tout jeune homme mineur quittant sa famille pour un pays étranger, le jeune homme de dix-huit ans ans grimpait le Port d’Envalira en moins de temps que Julio Jimenez au Tour de France 1964.

Jacques Olive se remémore avec émotion la fois où on lui confia l’animation de l’émission vedette de la radio : "Après avoir présenté et mené différentes émissions de la matinale 6/9, le 12/14, ou encore le week-end, la direction me confia dès 1968 l’animation du rendez-vous vedette de la station : Spécial Blue jeans (17/19), carrefour des tubes et du hit parade."

Jacques Olive et l'idole des jeunes

Cette émission en concurrence avec Salut les copains d’Europe n°1 était très prisée des des annonceurs et écoutée par les adolescents du sud ouest. Via les bureaux parisiens de la radio, l’animateur recevait les nouveautés discographiques et les dates des tournées des stars des Yé-Yé qui eut la chance de suivre et d’interviewer. Engagé au bout de trois mois, non sans avoir dû camoufler son accent méridional suspecté de passer mal à l’antenne, Jacques Olive entrait ainsi dans l’intimité des vedettes dont certaines allaient devenir des amies de toujours.

Salvatore Adamo, une amitié de cinquante ans

C’est le cas de Salvatore Adamo qui devait le débaucher de Radio Andorre en 1970 pour lui offrir un poste de second assistant réalisateur et de doublure lumière dans son prochain film. Le jeune Carcassonnais qui rêvait de cinéma mais n’avait pas pu, faute de baccalauréat, entrer à l’I.D.H.E.C (Institut des Hautes Etudes Cinématographiques), accepta cette proposition. "Je quittais les studios de Radio Andorre pour intégrer ceux de Vincennes à Paris, puis ceux de Belgique et d’Allemagne." Voilà donc une nouvelle aventure dans un monde inconnu, au moment où Jacques commençait à se faire un nom à la radio. L'île aux coquelicots, titre du film d’Adamo avec Pierre Vaneck et Alice Sapritch, ne devait pas rencontrer le succès ; la carrière cinématographique de Jacques Olive s’arrêta là. Pendant une courte période de transition, il assura l’animation des défilés de mannequins représentants du label Woolmark.

Jacques Olive et Mireille Mathieu

Cet excellent communicant aura su toute sa vie retomber parfaitement sur ses pattes. Son destin et la chance qu’il sut provoquer, l’ont toujours fait rebondir plus haut que la position dans laquelle il se trouvait précédemment. Lorsqu’il rencontre Bernard Icher - une vieille connaissance Carcassonnaise - ce dernier qui s’est lancé dans la chanson avec Gaston Bonheur pour parolier, l’invite à le suivre en tournée sur la Côte d’Azur.

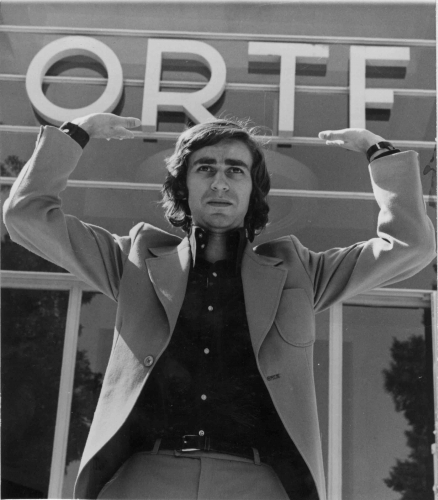

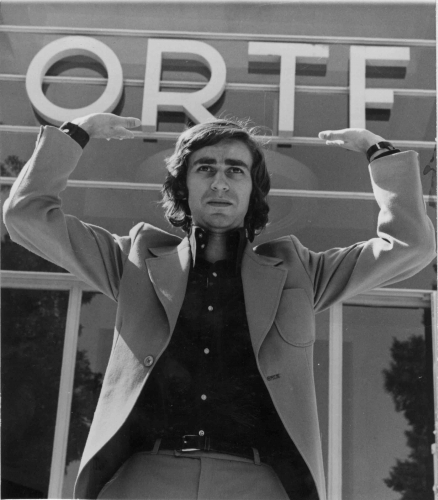

Présenté par son ami à Lucien Jolivald qui recherche une personne pour réaliser des interviews à l’ORTF Nice-Côte d’azur, Jacques Olive remet le costume d’animateur et prend du galon. Entre le Marineland d’Antibes, l’hôtel Majestic pour le Festival de Cannes et Saint-Tropez, il côtoie de près Charles Chaplin, Grâce de Monaco, Gilbert Bécaud, Henri Salvador, Jean Marais, Claude François, Alfred Hitchcoch... Avec Brigitte Bardot, il se retrouve au zoo de Fréjus.

Sur le tournage de la Scoumoune avec Belmondo

Notre jeune Carcassonnais de 23 ans joue à la pétanque avec Yves Montand pendant que Simone Signoret tricote dans un coin, blague avec Jean-Paul Belmondo sur le tournage de La scoumoune et dévore des yeux Claudia Cardinale lors de l’émission « Lundi Vacances » de France Inter.

Jacques Olive et Thierry le luron

Cet amateur de jolies femmes parviendra à faire tomber sous son charme la séduisante Evelyne Leclercq qui, speakerine à l’ORTF passera ensuite à Tf1 avec la carrière que nous connaissons. Jacques Olive l’épouse en 1972, Céline naît de cette union, mais l’idylle ne dure pas et le divorce est prononcé trois ans plus tard.

Jacques Olive devait faire partie de la charrette des licenciés de l’ORTF. Sans travail mais pourvu d’un carnet d’adresse à faire pâlir de jalousie les plus grands attachés de presse, l’animateur avait gardé ses contacts avec Radio Andorre. La chaîne concurrente de Sud Radio devait proposer le 1er juillet 1974 à Jacques Olive de tenir à nouveau l’antenne en Andorre. Il revenait à ses premières amours mais se languissait bien vite de son pays natal et souhaitait s’en rapprocher en intégrant les bureaux de Sud Radio à Toulouse.

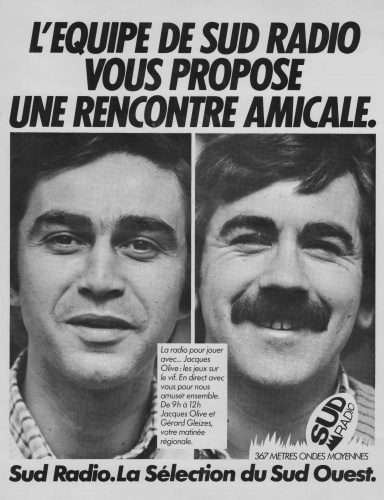

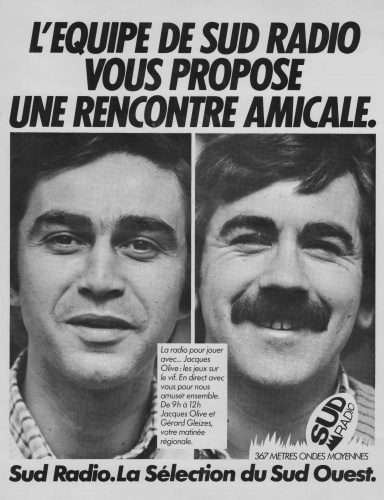

René Coll, Jacques Olive et Michel Sardou

En 1975, le voilà dans la ville rose à animer les émissions cultes de la chaîne. Le poste d’attaché de presse responsable des relations publiques à Sud Radio qu’il convoitait depuis longtemps s’ouvrit à lui en 1977. Il y resta jusqu’au 1er juillet 1986 où il choisit de voler de ses propres ailes en créant son propre cabinet.

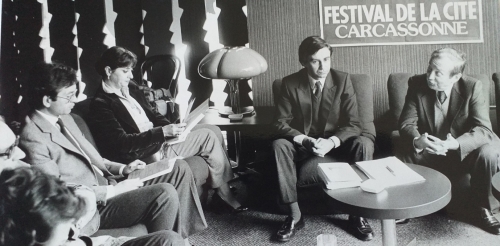

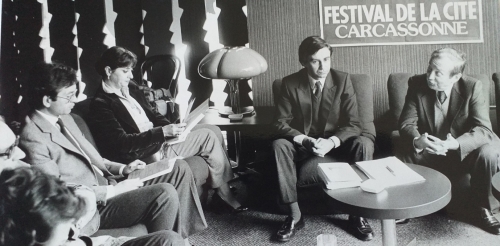

Jacques Olive, Raymond Chésa, Jean Alary et Georges-François Hirsch

Entre temps, la ville de Carcassonne ayant basculé à droite lors des élections de 1983, le maire Raymond Chésa avait nommé Jean Alary à la tête du Festival de la Cité. Jacques Olive n’avait jamais rompu ses relations avec cet homme si généreux et bienveillant qui l’avait fait débuter à l’âge de quinze ans dans le métier. Il l’avait revu au début des années 1970 sur la Côté d’azur quand Jean Alary possédait l’Hôtel des Lices à Saint-Tropez avant qu’il ne le passe à son fils adoptif, Gilles Scagliola.

Le Festival de la Cité ayant passé un partenariat avec Sud Radio, Jean Alary exigea que le petit Jacques fût appelé à s’occuper des relations presse. Le car studio de Sud Radio stationna à demeure devant la Porte Narbonnaise pendant toute la durée des festivités avec de nombreux directs. Des artistes prestigieux atterrissaient à l’aéroport de Toulouse Blagnac à destination de Carcassonne, comme les jazzmen Lionel Hampton ou Oscar Peterson.

Point presse Jacques Olive et Jean Alary en 1983

Après avoir passé la matinée à coller ses bandes magnétiques dans le car studio, Jacques Olive partait au Café de la comédie où se tenait le point presse avec FR3 et de nombreux confrères de la presse écrite régionale. A cette époque, Georges Bacou jeune stagiaire de Jean Alary faisait ses débuts. C’est aujourd’hui le directeur du théâtre qui porte le nom de celui qui fut emporté par une crise cardiaque le 17 décembre 1984. Avec le décès de Jean Alary s’arrêtait tristement la collaboration de Jacques Olive au Festival de la Cité.

Jacques Olive et Michel Plasson, chef de l'Orchestre National du Capitole.

La carrière de Jacques Olive se poursuivra ensuite à Toulouse au sein de son cabinet de relations publiques. Travaillant dans l’évènementiel à la promotion des grands rendez-vous tels que le F.A.U.ST (exposition des sciences), la Foire internationale de Toulouse ou encore le Salon des antiquaires, Jacques Olive fut le collaborateur de Jacques Lacassagne pour le parc des expositions, puis de Dominique Baudis, Philippe Douste-Blazy et Jean-Luc Moudenc pour le Grand Toulouse et le Capitole. C’est sans aucun doute le sommet de la pyramide pour cet autodidacte dont l’unique diplôme fut de croire en son destin.

Jacques Olive et Philippe Noiret

S’il a vu disparaître beaucoup de ses amis du show-business les uns après les autres, il conserve toujours d’excellentes relations avec Salvatore Adamo et Michel Drucker.

Jacques Olive vit actuellement à Toulouse et rend visite régulièrement à sa maman âgée de 98 ans à Quillan. Après plusieurs semaines de recherches pour le localiser et l’interviewer, c’est avec beaucoup de gentillesse que cet homme m’a spontanément ouvert sa documentation et ses souvenirs. Qu’il en soit remercié.

____________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2020