Dès 1981, Guy Anduze fonde avec quelques amis passionnés le Club d’astronomie de la M.J.C de Carcassonne « Alpha Centauri ». Ce dernier dispose toujours d’un observatoire astronomique performant doté d’un télescope de 400 millimètres de diamètre installé d’abord à Malras puis à Cailhavel. C’est ainsi que débuta la conquête spatiale à Carcassonne à travers diverses manifestations scientifiques organisées par la Maison des Jeunes et de la Culture, comme les Rencontres sur les techniques de détection optique en astronomie amateur au mois de septembre 1984. Cet évènement organisé à six reprises, d’abord dans les locaux de la MJC puis à la Salle du Dôme, réussit à drainer 1350 congressistes de neuf pays différents.

Jeffrey Hoffman corrige en 1993 le télescope Hubble dans l'espace

Après avoir été à l’origine du collectif inter-associatif qui l’organisait, Guy Anduze eut l’idée d’organiser sur le modèle des exposciences du Québec, la première Exposciences Régionale EINSTEIN à la Salle du Dôme de Carcassonne en 1988. Nées au Québec dans les années 1960, les exposciences se développèrent en France à partir de 1985. Cette année-là, à l’initiative de l’ANSTJ (Association Nationale Sciences Techniques Jeunesse), les plus grandes associations françaises de jeunesse et déduction populaire, regroupées au sein du CIRASTI, réunirent à Toulouse 830 jeunes provenant de 34 pays à l’occasion du Premier rendez-vous mondial des sciences et de la jeunesse. Dans la foulée, les premières exposciences régionales françaises virent le jour en Midi-Pyrénées, Bretagne et Rhône-Alpes. C’est ainsi que Carcassonne accueillit cette première manifestation en Languedoc-Roussillon du 25 au 29 mai 1988.

EINSTEIN, acronyme de Exposition Inter-associative Sciences Techniques Et Industries, devint donc la référence régionale en matière scientifique. Tous les deux ans, avec un budget de 500 000 francs alloué par divers partenaires : ville, département, région, ministère de la recherche, DRAC, Jeunesse et sports, rectorat, ANVAR, EDF-GDF, etc. Jusqu’en 2000, ce sont 5000 jeunes qui ont exposé 500 projets scientifiques et techniques dont beaucoup furent primés et représentèrent Carcassonne dans des exposciences à l’international organisées par le MILSET : USA, Canada, Tunisie, Maroc, Koweit, Portugal, Afrique du Sud, etc.

La nébuleuse de l'Aigle

En 1994, Guy Anduze organisa une grande exposition dans la Tour Narbonnaise à la cité pour commémorer les 25 ans des premiers pas de l’homme sur la lune. EINSTEIN avait accueilli cette année-là plusieurs milliers de scolaires lors de visites commentées, au milieu de 70 photos grand format de la NASA. Serge Chevrel - astronome à l’observatoire de Midi-Pyrénées - était allé sélectionner spécialement ces clichés à Houston aux Etats-Unis, une maquette à l’échelle du site d’alunissage d’Apollo 11, des vidéos des missions lunaires, des échantillons de sol lunaire et le drapeau français qui avaient fait le voyage aller-retour vers la lune en 1969.

Jeffrey Hoffman en 1993

L’idée était également de faire venir à Carcassonne de prestigieux invités pour valoriser les projets exposés pendant EINSTEIN par des milliers de jeunes. A ce titre, trois Prix Nobel de physique français se déplacèrent à Carcassonne pour donner des conférences au théâtre municipal : Pierre-Gilles de Gennes, Georges Charpak et Claude Cohen-Tannoudji.

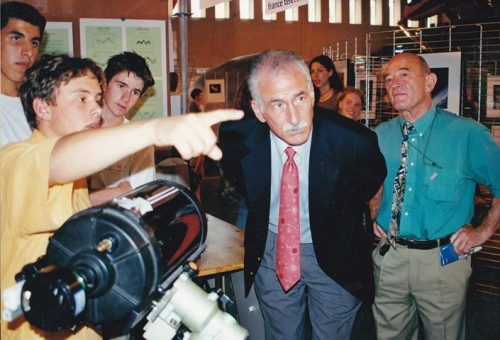

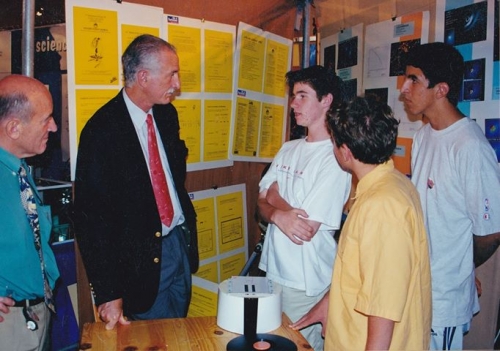

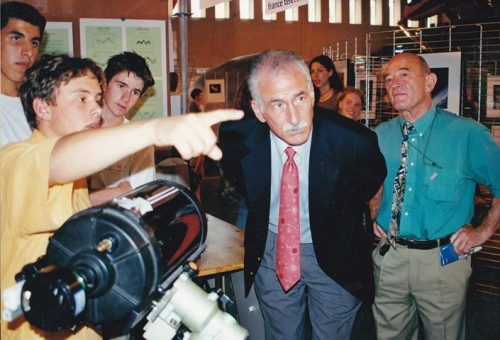

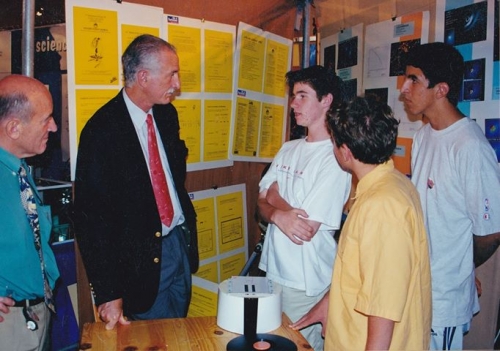

Jeffrey Hoffman à la Salle du dôme en 2000

En 2000, dans le cadre parallèle des « Rencontres Jules Verne pour ouvrir le XXIe siècle », trois grands chercheurs et explorateurs vinrent à la rencontre des 800 jeunes exposants : le mathématicien Christophe Yoccoz, le paléoanthropologue Henry de Lumley (découvreur de l’homme de Tautavel en 1971) et l’astronaute américain Jeffrey Hoffman. Guy Anduze raconte comment il réussit à faire venir le grand spationaute :

Je savais que Jeffrey Hoffman, retiré du corps des astronautes actifs de la NASA après ses cinq fabuleux vols spatiaux, était basé à Paris dans les locaux de l’ambassade américaine puisqu’il était en 2000 le représentant de la NASA en Europe. Je lui avais donc envoyé une invitation écrite à l’ambassade et n’ayant pas reçu de réponse, j’avais plusieurs fois téléphoné à sa secrétaire sans succès. Entre noël 1999 et le nouvel an, j’ai retenté ma chance sans trop y croire et là, miracle, sa secrétaire étant en vacances, il a lui-même décroché le téléphone ! Je lui ai parlé longuement des objectifs d’EINSTEIN que j’organisais depuis douze ans à Carcassonne. Je lui ai aussi signalé que tous les prestigieux chercheurs qui l’avaient visité dans le passé y étaient intervenus gracieusement sans aucune rétribution. Il a été immédiatement enthousiasmé par l’idée et nous avons convenu d’une date. Il parlait un français parfait et la Cité médiévale qu’il ne connaissait pas, m’a beaucoup aidé dans les négociations. Je suis allé le chercher à Salvaza et il a gentiment accepté de passer avec moi à l’Astronaute au Viguier, où Jean-Christophe Garino avait réalisé une gigantesque fresque murale sur le thème de Jules Verne et de la conquête spatiale. Jeffrey Hoffman l’a signée à la peinture blanche : « Jeffrey Hoffman - NASA - 30 mai 2000 »

Jeffrey Hoffman fit 795 fois le tour de la terre lors de cinq vols de navettes spatiales (Discovery, Columbia, Atlantis, Endeavour, Columbia) et corrigea la myopie du télescope spatial Hubble en 1993 après 22 heures d’acrobaties lors de la navette spatiale Endeavour. Il anima durant l’exposcience EINSTEIN de Carcassonne, une conférence-débat animée par Bernard Chabbert au Conseil général (Salle des 500) sur le thème « Vivre et travailler dans l’espace »

L’astronaute répondit aux questions sans orgueil démesuré : « Je suis très fier d’être l’homme qui a réparé le télescope Hubble, en apesanteur, relié par un simple câble d’acier à la navette spatiale. » Cela vous tenterait-il, un nouveau vol dans l’espace ? « Non, on m’a proposé un sixième vol, mais j’ai tourné la page. Mon poste à Paris m’intéresse. Ce sont les enfants de leur âge qui seront les premiers colons de l’espace. »

A l’invitation du lycée Jules Fil, le mathématicien Jean-Christophe Yoccoz se plia également à l’exercice de la conférence-débat le 27 mai dans la salle Gaston Defferre au milieu des lycéens.

Le passage de la comète de Hale-Bopp au-dessus de la Cité en 1997, photographié par Guy Anduze depuis l'arborétum de Pech-Mary.

A l’occasion de ce 7e exposciences, le grand public se déplaça en nombre à Carcassonne tout comme les scolaires, venus en autocars de toute la région. Cette affluence fut à mette à l’actif d’une communication ambitieuse : Ida pour créer le logo, mise à disposition du Conseil général et de la ville des affichoirs Decaux, 24 articles dans les trois quotidiens locaux. Une synergie qui s’est perdue lorsque Guy Anduze sollicita davantage de moyens tels au Festival Scientifique comme l’est celui de la BD à Angoulème. Hélas, les batailles politiques - comme il est de coutume dans l’Aude - eurent raison de l’énergie du fondateur qui rendit son tablier et passa la main.

Sources

Archives Guy Anduze que je remercie

La dépêche du midi / Mai 2000

____________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2020