En 1694 le sieur Guillaume Castanier acheta à Messire François Etienne d’Auterive, conseiller au parlement de Toulouse, plusieurs maisons situées « dans les faubourgs de la Cité, au bout du pont de la rivière d’Aude ». Il y établit une fabrique de draps; et c’est là l’origine de la Manufacture. S’il est difficile de déterminer à quelle époque ces bâtiments avaient été construits, une fenêtre de la première cour portait la date de 1603 gravée sur la pierre.

Guillaume Castanier

Guillaume Castanier avait été d’abord marchand drapier ; c’est le titre que lui donne la liste des consuls de Carcassonne à la date de 1679. Puis il devint conseiller du roi au Présidail ; ce qui équivalait aux fonctions de juge au tribunal civil. Enfin, après avoir passé quelques années dans la magistrature, il retourna à ses premières occupations, et il se fit de nouveau fabricant de draps vers l’année 1694. Il prit avec lui quelques associés, entre autres le sieur Poussonel, et il s’installa dans les locaux qui furent dès lors appelés la Manufacture de la Trivalle.

A cette époque, le Languedoc expédias une grande quantité de draps dans le Levant. Les relations commerciales entre ces deux pays étaient très anciennes : elles dataient du règne de François 1er. Mais depuis elles avaient été interrompues par la concurrence des Hollandais, et c’est seulement sous le ministère de Colbert qu’ales avaient été reprises. Grâce à lui, nos fabricants purent recommencer la lutte, et ils firent si bien qu’à la fin du XVIIe siècle, les draps de Saptes, de Clermont et de Carcassonne étaient partout préférés aux draps d’Amsterdam et d’Utrecht.

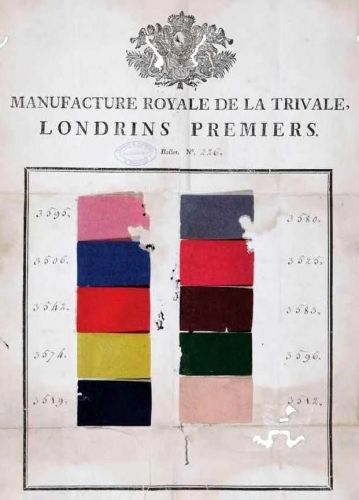

Il y avait quatre espèce de draps destinés au Levant : les Mahons ou draps de première qualité, les Londrins premiers qui se vendaient environ 12 livres l’aune, les pondrons seconds qui valaient de 8 à 10 livres, enfin les Londres qui se payaient seulement trois ou quatre livres. Le Languedoc fabriquait en outre de draps fins pour l’intérieur du royaume et des draps grossiers pour l’Allemagne, la Flandre, la Suisse, Gênes, la Sicile et Malte.

L’industrie n’était pas libre. Les ordonnances royales de 1666, de 1669 et de 1671 renfermaient au contraire les prescriptions les plus minutieuses sur la fabrication des draps. Par exemple, l’ordonnance du 28 octobre 1666, rendue spécialement pour les manufactures du diocèse de Carcassonne, comprend 72 articles. Les articles 8 à 13 fixent la longueur et la largeur des pièces, la laine qu’il faut employer pour chaque qualité, le nombre de fils que doit avoir la chaîne. Les articles 27 et 28 s’occupent du foulon, l’article 29 de la teinture, l’article 30 de la tondure, l’article 43 des épincheuses, etc. Tous ces règlements formaient comme une sorte de filet qui enveloppait de toutes parts le fabricant.

Pour en assurer l’exécution, Colbert avait établi que « quatre Baïlles ou surposés marchands » élus le jour de l’Ascension par les fabricants de Carcassonne, de Saptes et de Conques, seraient chargés de vérifier chaque semaine les draps fabriqués dans le cours des opérations.

D’après l’ordonnance de 1666, les baïlles et même les simples marchands pouvaient « aller, quand bon leur semblait, aux maisons des maîtres tisseurs pour voir sur les métiers si la chaîne était de la largeur convenable. Les « draps, serges et autres étoffes » devaient être inspectés au sortir du foulon par les jurés en charge, et confisqués par ordre du juge de police, si l’on y trouvait « de la défectuosité. » Des peines sévères avaient été portées contre les délinquants, l’amende, la saisie des marchandises et quelques fois le carcan. Basville constate dans ses Mémoires que les marchands de Carcassonne avaient une propension naturelle à fabriquer de mauvais draps, parce qu’ils tenaient à s’enrichir rapidement pour abandonner ensuite le commerce.C’est contre cette habitude que Colbert s’efforça de réagir. Il les obligea de faire de bons draps, afin de rendre aux fabriques du Midi la réputation et le débit qu’elles avaient perdu au commencement du siècle. Ses espérances ne furent point trompées. En 1694, le Languedoc produisait environ 30 000 pièces de draps faits, d’après Basville, « dans la perfection », étaient pour la plupart envoyés en Orient.

Le moment était favorable pour Castanier, lorsque’il fonda la Manufacture. Son premier soin fut d’adresser un mémoire au roi pour obtenir quelques secours pécuniaires. Comme l’Etat avait sur les manufactures des droits forts étendus, il en résultait qu’il avait aussi de grands devoirs à remplir envers elles, et les fabricants, qui se voyaient imposer tant d’obligations, croyaient qu’il leur était bien permis d’invoquer l’assistance du roi pour en soutenir le fardeau.

Au moment d’entreprendre la fabrication des draps, les manufactures royales de Saptes et de Clermont l’Hérault, avaient reçu de la province, sur l’ordre du roi, des faveurs considérables : une somme de 130 000 livres prêtées sans intérêts pour plusieurs années, une pistole de 10 livres pour chaque pièce de draps, l’exemption des droits d’entrée et de sortie que payaient à Marseille les marchandises de Carcassonne destinées au Levant. Castanier réclama dès l’année 1694 les mêmes avantages ; il ne sollicita cependant aucune avance d’argent. Le roi lui fit accorder en 1695 par les Etats du Languedoc, une pistole pour chaque drap sortir de ses ateliers, à condition qu’il livrerait tous les ans au commerce 400 pièces de 30 aunes.

© GilPe

Cela ne suffit point à Castanier. Il voulut que la Manufacture de la Trivalle fût érigée en manufacture royale, « afin de lui donner la même réputation qu’avaient celles de Saptes et de Clermont. » La demande fut agrée. Par ses lettres patentes du mois d’octobre 1696, le roi lui permit de placer sur la porte principale un tableau de ses armes avec ces mots au bas « Manufacture royale de la Trivalle ». L’inscription existe encore, mais l’écusson a été effacé à la Révolution française.

C’était là un grand honneur pour Castanier, et il en fut d’autant plus fier que les lettres patentes du roi constataient la rapidité des progrès de son établissement. Mais elles lui procurent un avantage encore plus précieux. Nous avons vu que les draps étaient soumis à un contrôle rigoureux de la part des simples marchands qui pouvaient à tout moment inspecter les ateliers des tisseurs. Toutes ces visites étaient une gêne perpétuelle pour Castanier, surtout quand la prospérité de sa manufacture lui eût fait dans la ville des ennemis nombreux, en provoquant la jalousie. Pour pallier à ces inconvénients, le roi, par ses lettres patentes de 1696 et par un arrête rendu en 1700, interdit aux marcahds de la Ville basse et de la Cité « d’entreprendre aucune visite » chez Castanier, et il décida qu’à l’avenir ce droit ne serait exercé que par l’inspecteur des manufactures du diocèse.

Malgré tous es efforts, Castanier ne put pas élever la manufacture de la Trivalle au niveau des manufactures de Saptes et de Clermont. Celles-ci étaient plus favorisées et elles gardèrent longtemps une plus grande importance. Sans parles des sommes d’argent qui leur avaient été prêtées par la province. Castanier abandonna le commerce deux après. Le 19 juillet 1717, par acte passé sous seing privé, Noble Guillaume de Castanier, seigneur baron de Couffoulens, Cuxac et autres lieux, céda à mademoiselle Julie de Rivals, veuve du sieur Bertrand-Jacques Fornier, marchand, la Manufacture royale de la Trivalle, avec son matériel et ses dépendances. Il l’avait achetée en 1690 pour 11 500 livres ; il la vendit en 1714 pour 60 000.

La manufacture resta entre les mains de la famille Fornier pendant tout le XVIIIe siècle. Elle était très ancienne, puisque dès le XIIIe siècle, on trouve quatre Fornier conseils de la Cité ou de la Ville basse. Au XVIIe siècle, elle comptait parmi les familles notables de Carcassonne ; car de 1665 à 1705 elle fournit encore six consuls. La Manufacture de la Trivalle reçut peu de secours au XVIIIe siècle. Jusqu’en 1728, elle n’eut qu’une pistole par pièce de drap, c’est-à-dire 6000 livres, tandis que les autres manufactures joignaient à cette gratification une indemnité de loyer, qui pour celle de Saptes atteignait 4900 livres et pour celle de Clermont 5000. En 1728, Julies de Rivals, dans un Mémoire adressé aux Etats, demanda la même faveur, en se fondant sur les pertes extraordinaires que lui avait fait éprouver l’inondation de 1727 ; elle ne fut pas écoutée. En 1729, Guillaume Fornier réclama de nouveau le loyer pour la manufacture : « Elle mérite, disait-il, par son ancienneté et par la misère du temps, eu égard d’ailleurs aux inondations de la rivière d’Aude et au logement qu’elle donne gratis à tant d’ouvriers, ce qu’on ne voit pas dans les autres manufactures. » Ces maisons disparurent dans les années 1860. Il ne fut pas plus heureux que sa mère. Il finit cependant par obtenir un loyer de 3000 livres, grâce à une mesure générale des Etats qui, en 1730, établirait un taux uniforme pour toutes les manufactures royales de la province. Mais, l’année précédente, la subvention de 10 livres par pièce avait été réduite de moitié ; de telle sorte qu’il perdait d’un côté ce qu’il gagnait de l’autre.

Cependant la concurrence était beaucoup plus grande à cette époque qu’au XVIIe siècle. Le nombre de producteurs s’était, en effet, accru dans l’intervalle : il y avait alors en Languedoc douze manufactures royales, au lieu de trois, et la seule ville de Carcassonne comptait 150 fabricants qui travaillaient presque tous pour le Levant. Mais la production n’avait pas augmenté proportionnellement au nombre des producteurs. A la fin du XVIIe siècle, le Languedoc profita de la guerre d’Amérique et des embarras de l’Angleterre, sa rivale en Orient, pour arriver à 50 000 pièces de draps ; mais après la traité de Versailles, ce chiffre descendit tout d’un coup à 24 000. La moyenne de production languedocienne s’établit à 30 000 pièces annuelles dont 600 pour la Manufacture de la Trivalle. Malgré tout, cette dernière prospéra si l’on en croit les agrandissements continuels pendant tout le cours du siècle.

En 1729, Guillaume Fornier, dans son Mémoire aux Etats, disait : « Depuis que ma défunte mère et moi la faisons valoir, il nous en a coûté des sommes très considérables, non seulement pour l’achat d’icelle, mais pour l’entretien et grandes réparations qu’il convient de faire à trente maisons qui sont dans son enceinte. » En 1737, elle comprenait, d’après le compois de la Cité, les ateliers qui servaient à la fabrication des draps, le logement des propriétaires, les habitations des ouvriers, une remise de carrosse, la teinture, le magasin des laines, un jardin, des cabinets dans ce jardin, et enfin les rames, sans compter les champs, les jardins et les terrains complantés d’arbres. C’était plus qu’au temps de Castanier.

© DRAC Occitanie

Le buffet d'eau de la Manufacture royale de la Trivalle

Le jardin situé entre la manufacture et la route de Narbonne est postérieur à l’année 1714 et antérieur à l’année 1737. Nous avons ici une description de 1872 : « On y voit un magnifique portail en fer forgé ouvragé, une fontaine monumentale qui alimentait plusieurs jets d’eau, un large bassin semblable à celui de la place aux herbes ; à droite et à gauche de la fontaine s’élevaient deux pavillons protégés contre le soleil et le vent par un rempart d’ifs et de magnolias ; partout des fleurs, des berceaux de verdure, des arbres choisis dont il ne reste plus que les troncs desséchés. Si l’on compare le portail de ce beau jardin avec la rampe du grand escalier et la grille du balcon, on ne peut se dispenser d’assigner la même date à tous ces objets, et de rapporter la rampe et la grille aux années comprises entre 1714 et 1757. »

Le rez-de-chaussée se composait : à gauche, d’une salle à manger et d’une cuisine, à droite d’une vaste salle. Au premier étage se trouvaient : à gauche, quatre chambres ayant deux fenêtres chacune, à droite un grand salon éclairé par quatre fenêtres, tout couvert de lambris et orné de lustres.

© DRAC Occitanie

Tout cela atteste la prospérité de la manufacture au XVIIIe siècle. Cette prospérité semble s’être maintenue jusque’à la Révolution, tandis que Saptes et Cuxac déclinaient. Les guerres de la République et de l’Empire furent fatales à la manufacture. Celle dont elle eut le plus à souffrir fut la campagne d’Egypte qui interrompit les relations avec l’Orient et priva les fabricants du Languedoc de leur grand débouché. La Manufacture cessa son travail et en 1812, les héritiers de Barthélémy et de Jean François de Paule Fornier la vendirent au prix de 46 000 francs. Elle fut achetée par une société composée de MM. jean Pierre Sarrail, Guillaume Joseph Bernard Carles fils, Antoine Béteille, Barthélémy Brunet, Benoît Vidal et Charles Boyer. Ils en firent une filature de laines.

Sources

Cartulaire de Mahul

Histoire de Carcassonne / R.P Bouges

Procès-verbaux des Etats du Languedoc

Mémoires pour servir à l’histoire du Languedoc / Basville / 1736

Le bon sens / Paul Guiraud / 1872

____________________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2021