Nous avons pu récemment mettre la main sur une copie du testament manuscrit de Joe Bousquet, rédigé de sa main le 10 octobre 1943 et ouvert quelques mois après le décès du poète. Il nous a paru intéressant de le publier ici in-extenso, mais en prenant soin de ne point divulguer les noms des légataires des précieux tableaux de la collection. Il vaut mieux se demander pour quelles raisons ses anciens amis se sont presque tous - à l’exception d’un seul - empressés de les revendre, plutôt que donner leurs noms en pâture sachant que leurs descendants pourraient en souffrir. Dommage, si l’esprit de camaraderie tel qu’il ressort de ce testament n’a pas été respecté, et que les dispositions de Bousquet pour sa sépulture n’ont pas été tenues. Elles renforcent le drame d’une vie vouée à l’immobilité des membres inférieurs ; elles affermissent la mobilité d’un grand esprit dont le destin fut celui de la lumière éclairant la pénombre d’une chambre aux volets clos. A ce testament dévoilé pour la première fois, nous ajoutons en préambule, un passage des mémoires du chanoine Gabriel Sarraute qui fut le dernier confesseur de Joe Bousquet. Ce texte manuscrit - également inédit - que nous avons retrouvé, nous renseigne sur les derniers instants du poète vécus de très près par le chanoine.

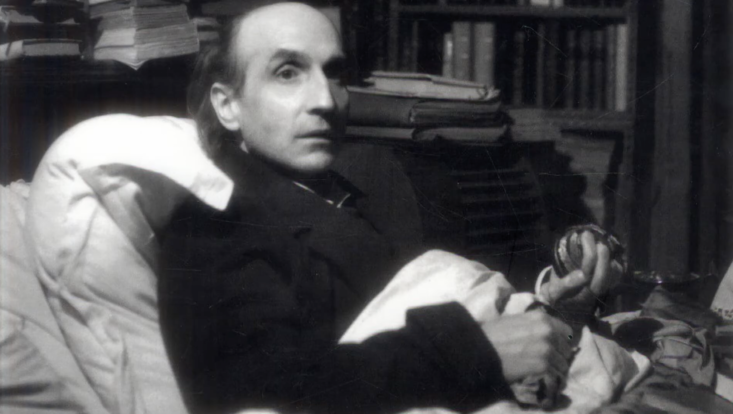

© Charles Camberoque

Le chanoine Gabriel Sarraute

28 septembre 1950

Je vais chez lui à pied, mais très vite. Comme j’entre dans la cour, je vois un vieil homme près de la porte de l’escalier « des artistes » qui dit entre ses dents : « Il est mort. » J’entre rapidement dans la chambre dont les volets sont ouverts. La première chose que je vois est le buste blanc du « double » de Bousquet (Il s'agit du buste de Salomé Verrand, NDLR) et des vêtements en désordre. Bousquet est étendu sur le drap de son lit, avec une chemise blanche qui n’arrive pas aux genoux. Il a la tête penchée sur sa droite, les bras le long du corps, les jambes et les pieds nus moins maigres que je ne croyais, mais les orteils repliés. Il ressemble à un soldat tombé sur un champ de bataille. A côté du lit, sa sœur et plusieurs personnes. Immédiatement, je lui donne l’absolution. Je débouche mon ampoule des saintes huiles et lui donne l’extrême onction d’un signe de croix sur le front. Je lis la formule de l’indulgence plénière. Ceci fini, je m’agenouille et je prie à ses pieds.

Je vais avertir M. le curé et à la cathédrale, devant le St-Sacrement, je dis les prières du rituel. J’avertis M. Boyer. Je téléphone à Madame Cazaux. Après-midi, je vais faire une visite au nom de Mgr. On a serré son menton avec un mouchoir. Sa tête est noble et belle. On ne voit pas ses mains. A sa gauche, il y a un Christ entre deux chandeliers. Je remarque les titres d’un livre dans un rayon par derrière : la cabale. Ces tableaux surréalistes jurent avec la mort. Mesdames Gally et Joucla sont assises. Il me semble que l’espace est grand entre le lit et la cheminée, plus grand qu’avant.

29 septembre 1950

Dit la messe pour Joë Bousquet. Inondation d’encre dans tous les journaux. Surtout un regrettable article de Cabanne qui semble vouloir attirer l’attention sur Cabanne lui-même.

30 septembre 1950

Sous la pluie, funérailles. Beaucoup de monde. Beaucoup de fleurs dans l’escalier, dans la chambre. Le Dr Soum me dit : « Il a pu faire quelque scandale dans sa jeunesse. Il a réparé. » Le cercueil est dans l’escalier. Suivi le cortège avec Devèze. Sur tout le parcours, grande foule. A l’église, non loin de moi J.B Fourès. La messe, dite par M. le curé, est très pieuse, très recueillie. A la fin, on porte le cercueil sous l’orgue. Là, trois discours que je n’ai pas entendus : Signoles, Nelli (qui termina qu’il retrouverait Bousquet, cum spititu tuo) et le maire, Itard-Longueville. Un fourgon emporte le cercueil à Villalier, la sépulture au carré militaire ayant été refusée.

Testament olographe de Joë Bousquet

Carcassonne, 13 octobre 1943 (erreur : ceci a été écrit le 10 octobre 1943)

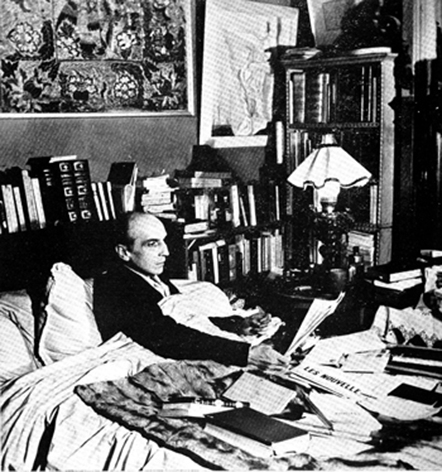

Joe Bousquet

53, rue de Verdun

Carcassonne

Moi, soussigné, Joseph Bousquet, homme de lettres, domicile au 53 de la rue de Verdun, m’engage à restituer à ma sœur Henriette Patau, née Bousquet, les sommes importantes qu’elle m’a prêtées tout le temps que ma pension ne me permettait pas de satisfaire mes besoins, et, ne me trouvant pas en mesure de lui restituer ces versements en espèces, me déclare redevable envers elle de tout ma part de propriété. Je la considère donc comme propriétaire de tout la propriété sise à Villalier et que nous avons ensemble héritée de mon père. La part que je lui abandonne ainsi représente, au jour où j’établis les faits, les 400 000 francs qu’elle m’a donnée au cours de ma vie.

Carcassonne, le 10 octobre 1943

Joe Bousquet.

J’ajoute : une partie de mes tableaux et de mes livres doit être distribuée à mes amis.

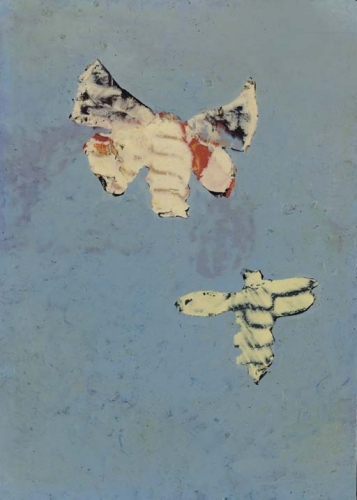

Les papillons

(Max Ernst)

Suzanne D aura : Les papillons de Max Ernst - grand tableau à fond blanc qui est - en ce moment - contre la fenêtre ; et le Marcoussin : urne grecque.

James et Jane D auront le grand Max Ernst à fond vert - avec marge blanche, qui est au-dessus des papillons.

Jean P aura mes deux André Masson, un Tanguy à son choix, un Ernst à son choix.

La forêt blonde

N aura la Forêt blonde qu’il m’a déjà donnée et le Paul Klee qui est sous verre (S’il a épousé Suzette, on ajoutera les anges de pierre).

Georges et Georgette R auront le premier Fautrier que j’ai reçu… les fleurs nocturnes, la maison du soir de Beaudin, l’Idée fixe de Magritte, (les quatre cadres).

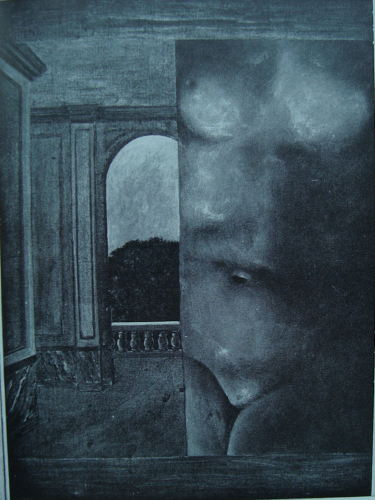

Le palais de la courtisane

(Magritte)

Adrien G aura le Palais de la Courtisane de Magritte (le torse nu dans une architecture), un Tanguy à son choix, un Max Ernst.

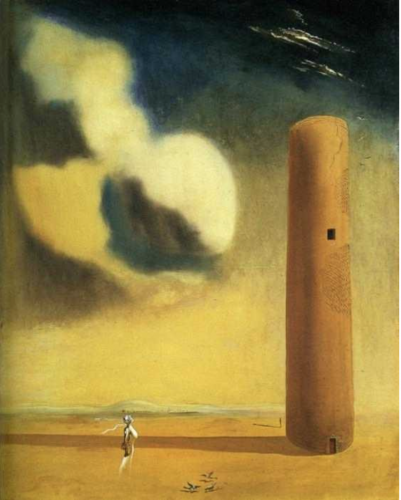

La Tour

(Salvador Dali)

Pierre et Maria S auront l’effet de neige de Malkine, un des deux Salvador Dali à leur choix, un Arp à leur choix. A, l’autre Dali et les textes philosophiques qui lui plairont.

A Germaine M, à Nila de Pierrefeu, on donnera des tableaux que ma sœur choisira. A François-Paul Alibert, on donnera vingt-cinq volumes rares pris dans ma bibliothèque. Je veux aussi que l’on donne à Jean-Baptiste F et à Irène, le tableau d’Othon Friesz et un grand Marcoussin.

Que l’on donne quelques livres et un partit tableau, le Lhote, par exemple, à C. Dix volumes de la Pléiade à Biguet. Dix volumes à Jean Lebrau et dix à Suzette Ramon et l’opale que je portais au doigt, si elle est mariée avec Nelli. A Jean-Louis et à sa sœur, on partagera sans tarder tous les titres déposés chez Saurel en mon nom et mon compte en banque. Ils se partageront avec Henri, mon frère, les livres de ma bibliothèque, et les tableaux qui resteront après la distribution des souvenirs emmenés ci-dessus. S’il m’arrivait de quitter le port avant la fin de cette guerre, il faudrait prier Julien Benda, André Lang et Sari de choisir en souvenir de moi quelques-uns des livres qui sont toujours à la portée de ma maison. A la femme qui m’aura soigné jusque’à la solution, il ya à payer une rente annuelle de dix mille francs par an jusque’à ma mort. Bien affectueusement à tous

Joe Bousquet

(Ce n’est rien, j’y suis j’y suis toujours) (Rimb.)

René Nelli et Pierre Sire devront entrer dans ma chambre aussitôt après ma mort. Ils prendront les manuscrits accumulés dans une petit valise posée près de la fenêtre. Ils verront Paulhan, décideront ensemble si cela vaut la peine d’être publié, soit dans la version que j’en tirais, soit dans la version originale. Ils prendront aussi les manuscrits en cours qui se trouvent à la tête de mon lit. Les derniers, ils le garderont un an, en utiliseront - pour eux ce qui sera utilisable, puis les rendront à ma famille. Je n’oublie pas F que j’aime beaucoup. On lui donnera un beau Tanguy, le Sima, un Michaux, dix ouvrages philosophiques (je ne dis pas dix tomes).

Je veux être enterré dans la terre, à même le sol, roulé dans une étoffe noire, si c’est possible. (Il ne faut pas que tous les fantômes aient la même couleur.) S’il est difficile d’obtenir ces facilités aussitôt, on me mettra dans un récipient, comme les autres peulucres, pour me porter au cimetière et on exécutera le plus rapidement possible les démarches nécessaires pour obtenir l’inhumation sans cercueil. Alors, on rouvrira la boite, et les fossoyeurs feront un grand trou où ils me mettront (il faudra bien les récompenser). Si la permission ne peut pas être obtenue de la mairie, on obtiendra l’autorisation pour Villalier et on m’enterrera dans un coin de la prairie, près de la tonnelle où je m’installais quand je sortais encore.

De toutes es indications, il en est une qui un ordre : je ne veux pas être enfermé dans un bocal. Je veux que de la terre vivante prenne la place de ma chair.

Et, si l’on tient vraiment à satisfaire mes dernières volontés, c’est dans le cimetière de la Palme que l’on me transportera, dans ce cimetière que l’on trouvera un coin ou m’ensevelir sans isolant. Je n’ai mentionné ce souhait qu’à la fin, craignant d’encombrer les vivants avec mes fantaisies dans un temps où rien n’est facile. Mais je me flatte de l’espoir que je serai exaucé. Il y a un certain bruit de cloches, une odeur du vent qui ont été ma façon la plus haute de vivre et où La Palme est demeuré pour moi tout entier. Si l’éternité ne devait pas être autre chose que l’union avec ces appels qui font pleurer les enfants, poètes et intelligence de leur sens, elle serait bien toute la douceur dont l’existence humaine peut former le pressentiment.

Bien à vous,

Joe Bousquet

La tombe de Joë Bousquet à Villalier

Dernier codicille. Je veux que mon appartement continue à réunir mes amis après ma mort. C’est-à-dire qu’après en avoir retiré les tableaux légués à mes amis, on comblera les vides avec les tableaux qui n’étaient pas accrochés et on laissera la chambre meublée et intacte1 pour qu’elle constitue une espèce de cercle où mes amis se réuniront. Jean-Louis veillera à cela. Ils s’arrangeront ensemble pour l’entretenir. Il y aura un impôt à payer, il sera prélevé sur le revenu de la maison. La maison restera gravée de cette servitude jusqu’à ce que le dernier de mes amis ait disparu à son tour ! Les pièces qui entourent ma chambre - bureau, cuisine, etc… pourront être utilisées, après entente entre mes amis, soit pour abriter quelque camarade dans le besoin, soir pour l’un ou l’autre d’entre eux qui voudrait y séjourner quelque temps. Quand je parle de mes amis, je pense aussi aux membres de ma famille qui sont aussi mes amis, Adrien, Jean et Georges, Jean-Louis évidemment, Henri, et les femmes, Moune, Jeanne Ducellier, inutile de citer Nelli, Alquié. Si je nomme pas François-Paul Alibert, ce n’est pas par oubli, mais de peur qu’il ne me devance dans le bienheureux oubli.

- Les tableaux qui restent accrochés au mur seront donc, après soustraction des legs, la propriété de Jean-Louis. Ceci risquerait de créer une situation bizarre, s’il ne figurait -comme il est vrai - au nombre de mes amis. Si je ne disais - comme je le fais - qu’obligé, par chance ou malchance, de vendre un des tableaux à lui légués, il devra le remplacer par une œuvre plus récente d’un jeune peintre.

Fait à Carcassonne, le dix octobre quarante trois.

Joe Bousquet

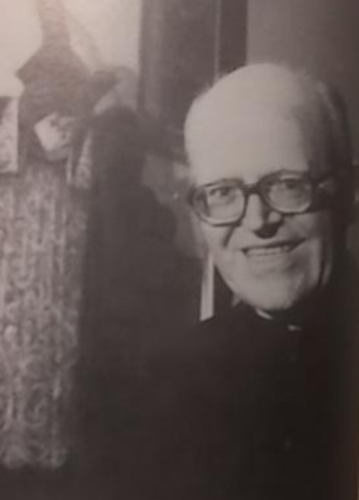

La chambre de J. Bousquet actuellement

_____________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2021