La construction du Pont Louis-Philippe - car c’est ainsi qu’il fut baptisé lors son inauguration - ne se fit pas sans bras de fer avec la population, ni problèmes avec les entrepreneurs du chantier. Dès 1836, le préfet de l’Aude considère qu’il n’est plus possible de garder la circulation en l’état sur le Pont vieux. Unique point de passage d’une rive à l’autre du fleuve depuis le Moyen-âge entre la la Ville haute et la Ville basse, le vieil ouvrage de pierre demeure néanmoins le point névralgique des échanges vers la Méditerranée. C’est en effet à cet endroit que passe la route de Toulouse à Narbonne qui traverse le quartier de la Trivalle. Ses commerces et ses artisans tirent en grande partie leurs revenus de ce trafic routier. Lorsqu’il est convenu, après bien des études, qu’il vaut mieux construire un nouvel ouvrage sur l’Aude plutôt que d’élargir le Pont vieux, les riverains de la Trivalle, appuyés par le chanoine Verguet, s’élèvent contre ce projet. Jean-Pierre Cros-Mayrevieille, dans son livre sur les monuments de Carcassonne publié en 1850, nous apprend que le directeur des ponts et chaussées sollicita l’étude d’un nouveau pont qui, soudé à l’ancien, en doublerait la largeur. Présenté le 22 février 1839, il fut soumis « le 1er juin suivant, aux formalités d’une enquête publique concurremment avec le projet primitif d’un nouveau pont.» L’issue du vote donna une très large majorité favorable à l’établissement d’un nouveau pont à 150 mètres de distance du Pont vieux. Afin de satisfaire les craintes des habitants de la Trivalle sur les crues de l’Aude, on ajouta deux arches supplémentaires au futur pont. Ce dernier, se composera de sept arches de quinze mètres d’ouverture et de deux arches ménagées dans les culées, pour le service de halage et celui des propriétés situées en-dessous des avenues.

Le pont vers 1910

Le pont après l'élargissement de 1964

Une loi spéciale votée le 8 juillet 1840 créa un fonds de 1.200.000 francs pour la réalisation de trois ponts : À Béziers sur la rivière l’Orb, à Carcassonne et à Espalion pour une somme respective de 600.000, 400.000 et 200.000 francs (Administration générale des ponts et chaussées / 1845 / p.41). Les travaux débutent le 10 novembre 1840 après que l’adjudication a été accordée le 5 septembre aux sieurs Omer Etienne Presseq (1808-1850) de Négrepelisse et Émile Douheret de Florac (Lozère), respectivement géomètre et entrepreneur de Travaux publics. D’emblée, la lenteur des deux adjudicataires a réaliser les premières fondations met en émoi les ingénieurs. Ils redoutent qu’ils ne puissent pas répondre aux exigences du cahier des charges ; plus encore, que la cérémonie de la pose de la première pierre prévue lors de la fête du roi le 1er mai 1841, ne puisse pas avoir lieu. Au mois de février, le changement du système des fondations par rapport au devis en raison des nombreuses crues de l’Aude, rend nécessaire l’accélération de l’approvisionnement des moellons. Or, malgré les demandes pressantes, Presseq et Douheret ne parviennent pas à réunir les matériaux nécessaires au libage, ni les moellons. Les moyens des entrepreneurs sont insuffisants ; les machines indispensables au transport des pierres de taille et à leur pose manquent. Ils ne possèdent que quelques traineaux rudimentaires et des leviers en petit nombre. Au lieu de reconnaître leurs incapacités, les deux associés réclament une augmentation de leurs tarifs, car la municipalité vient de voter la hausse des droits d’octroi. C’est une situation ubuesque à laquelle est confronté le chantier qui emploie de nombreux ouvriers locaux : la mairie essaie de s’enrichir sur la construction d’un pont qui lui est indispensable et qui nourrit la main d ‘oeuvre de la ville. Le mois suivant, Douheret n’a pas reparu sur le chantier après qu’il a exigé à nouveau une revalorisation de ses tarifs, parce qu’on le contraint à aller prendre la pierre de la carrière de Mayrevieille. Il est difficile de trouver de la pierre de taille et des ouvriers pour l’extraire, à cause du monumental chantier du Canal latéral de la Garonne, paraît-il. Douheret n’a plus d’argent. En avril, les fournisseurs se plaignent de ne pas être payés, les ouvriers n’ont pas avoir entièrement reçu le salaire de la première quinzaine, les traceurs de la carrière de Mayrevieille sont sur le point d’abandonner leur chantier. A quelques semaines à peine du 1er mai 1841, les ingénieurs demandent l’établir en urgence une régie pour la commande des matériaux, de résilier l’adjudication à Presseq et Douheret, puis de réadjuger à la folle enchère.

© Structurae

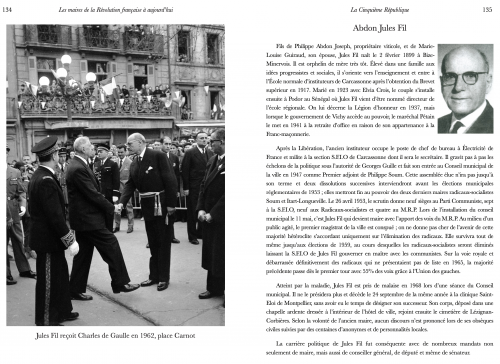

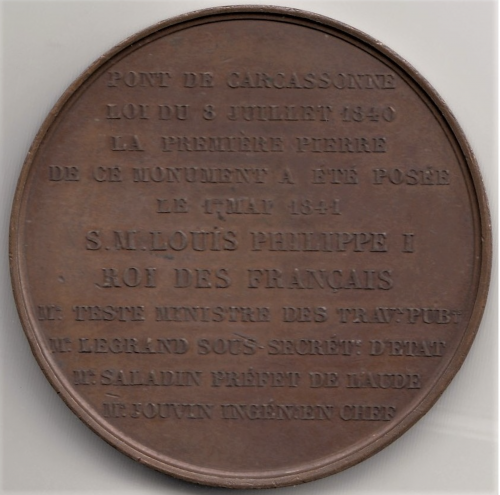

Fort heureusement, le sieur Cazaban, qui avait passé un marché avec les entrepreneurs à des prix en-dessous de l’adjudication pour la taille des pierres de parement et du libage, consentit à poursuivre le travail. Son dévouement poussera les ingénieurs à travailler avec lui pour le reste d chantier. Grâce à Cazaban et à Sabatier - conducteur des travaux -, la première pierre est posée le 1er mai 1841 à l’occasion de la fête du roi. Le Moniteur de l’Aude, en date du 2 mai 1841, rapporte que les autorités militaires se sont rendues à la cathédrale où une messe a été célébrée par Mgr l’évêque et son chapitre. A l’issue, le cortège s’est rendu sur la place de la caserne où les troupes ont été passées en revue par le maréchal de camp, baron de Léry, le préfet et le sous-intendant militaire. A l’extrémité du chantier du pont, un amphithéâtre dressé pour l’occasion devait accueillir les autorités. A 13 heures, quatre discours ont été prononcés puis on alla poser la première pierre dans la culée sur la rive gauche de l’Aude. Dans celle-ci, on plaça une boite en cèdre à charnière fermée, enveloppée d’une feuille de plomb laminé, contenant deux médailles commémoratives à l’effigie de Louis-Philippe 1er datées de 1841, l’une en bronze et l’autre en argent. S’y trouvaient également cinq pièces de monnaie dont une en or de vingt francs. Dans la revue Folklore de 1938, on apprend que le préfet a reçu de l’ingénieur en chef la truelle en argent garnie de mortier, afin de sceller la pierre. Cette truelle se trouverait actuellement dans les réserves du Musée des beaux-arts de Carcassonne. Des salves d’artillerie ont été tirées par le 1er régiment de chasseurs à cheval.

La médaille commémorative de l'inauguration

Le 17 juin 1841, l’adjudication des travaux à Presseq et Douheret est résiliée et le ministre autorise la continuation de la régie. La nouvelle adjudication ne pourra être installée qu’après que les maçonneries seront élevées jusqu’à la naissance des voûtes. Ruffel, obtient le 27 mars 1842 la réalisation des cintres du pont dont la réception définitive interviendra le 19 septembre 1844. Villebrun cadet, tailleur de pierre, remplira son office du 20 février 1843 au 20 novembre 1845.

Nous l’avons vu, le soucis permanent des maîtres d’oeuvre consiste à trouver en quantité suffisante les matériaux nécessaires à la construction. L’administration recherche, explore et fouille pour la découverte de nouvelles carrières autour de Carcassonne, précisément dans le Cabardès. Si trois carrières ont été ouvertes pour le compte de l’administration depuis l’établissement de la régie, les matériaux n’arrivent pas encore en grande quantité. Or, il faut absolument que les voussoirs et les voûtes soient exécutés avant le mois d’octobre 1843, pour mettre à l’abri des inondations les cintres qui doivent supporter les voûtes. Par conséquent, en juillet tous les matériaux doivent être approvisionnés, à raison de 6 m3 de pierre par jour. Quatre carrière uniquement exploitées pour la construction du pont promettent des résultats avantageux. Il s’agit de Saint-Félix à Villegly (20 ouvriers / 2,5 m3 par jour), Lafajeole près de Montredon (24 ouvriers / 1,5 m3 par jour), Villalier (6 ouvriers / 0,70 m3 par jour) et Fonses-Grives à Pezens (8 ouvriers / 0,70 m3 par jour).

© Jacques Blanco

Ancienne carrière de la Tuilerie Saint-Félix près de Villegly

L’inauguration du pont Louis-Philippe a lieu le 1er mai 1846 pour la fête du roi. La Gazette du Languedoc relate cet évènement dans ses colonnes : « Le 1er mai de cette année avait été choisi, par le préfet, pour inaugurer le pont de l’Aude, construit aux frais du trésor, en vertu d’une loi de 1840. Les ingénieurs avaient fait décorer le pont de deux arcs-de-triomphe en verdure, surmontés de drapeaux. La cérémonie de l’inauguration et la bénédiction de ce beau monument y a réuni toute la population de la ville, depuis le matin jusque’à la nuit. Ce nouveau pont qui procure à la ville de Carcassonne un embellissement remarquable, se compose de sept arches. La voie à 6,50 mètres de large, et deux trottoirs de 1,50 mètres. La dépense, évaluée à 400.000 francs par le projet, dépassera 500.000 francs. On allouerait encore 30.000 francs pour compléter les travaux indispensables, si à Paris, dans les bureaux, on était moins parcimonieux envers la province. » Ajoutons à cette description, un système ingénieux pour récolter les eaux pluviales via un écoulement à l’intérieur même du tablier du pont.

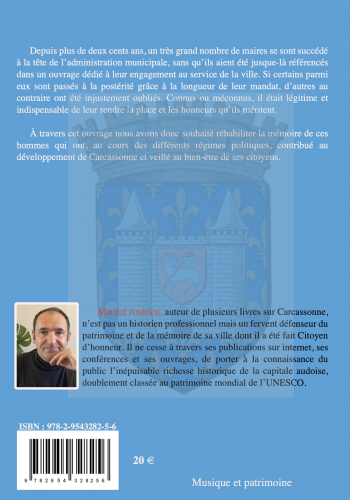

Si l’ouvrage avait été enfin achevé, il n’en était pas de même pour la rectification de la route royale 113 confiée à l’entrepreneur Perris sur 1300 mètres, à partir de la Grand-rue jusqu’au carrefour de Berriac. Le Conseil municipal s’était engagé le 1er avril 1943 à acquérir la zone de terrains de trois mètres de largeur, nécessaire de chaque côté pour ouvrit la traverse sur 22 mètres ; former des contre-allées et établir des plantations. Là encore, tout ne se fit pas sans problèmes… Il fallait agrandir la voie en expropriant les propriétaires des terrains. L’ancienne manufacture royale de la Trivalle allait être amputée d’une partie de son jardin afin de mettre de se mettre à l’alignement. L’État prit à sa charge la reconstruction du mur de clôture en pierre sèche ; il soutient encore le buffet d’eau de la manufacture et c’est la seule partie encore visible. Les deux pavillons qui ont disparu aujourd’hui avaient été conservés en saillie sur le talus de la route. L’énorme quantité de remblais accumulée afin de mettre à niveau la route avec la hauteur du pont, provoqua en 1852 l’effondrement d’une partie de la clôture qu’il faudra rebâtir. Plusieurs propriétaires se retrouvaient désormais avec des terrains en contre-bas de la route ; leurs prétentions financières ralentirent l’avancée des travaux.

© ADA 11 / SW 3785

Malgré toutes ces péripéties, la construction du pont et l’ouverture de la nouvelle route 113 vers Narbonne allaient pousser le développement de la ville sur cet axe. Progressivement de nouveaux quartiers s’établirent au fil des années sur la colline de la Gravette, ainsi que des bâtiments le long de la route comme la Maison d’arrêt, la gendarmerie, l’asile des Petites sœurs des pauvres. Le « Pont Louis-Philippe » débaptisé après la chute du monarque, prit le nom de Pont neuf par opposition au Pont vieux.

© Antoine Labarre

Travaux d'élargissement du Pont Neuf en 1964

Il sera judicieusement élargi en 1964 au détriment de son aspect esthétique. C’est d’ailleurs depuis cette date que les lampadaires de l’avenue du général Leclerc n’ont pas été changés… C’est une autre histoire.

Sources

ADA 11 / Sous-série SW

La gazette du Languedoc, Le Moniteur de l'Aude

Folklore / 1938

Administration générale des Ponts et Chaussées / 1845

Les Monuments de Carcassonne / Cros-Mayrevieille / 1850

Je remercie M. Lionel Limousis pour son aide à la recherche documentaire.

Jacques Blanco pour sa photo de Saint-Félix.

______________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2021