Nous allons laisser parler dans cette chronique, la voix d'un témoin qui fut un ami très proche de Lucien Allibau. Tout simplement parce que dans peu d'années, les témoignages sur ces maquisards ne se retrouveront plus que dans des livres. Y trouvera t-on celui de cet homme ?

Comme tous les communistes, Lucien Allibau disait que "les colons n'avaient rien à faire en Algérie" et qu'il fallait laisser le pays aux Agériens. Je lui dis un jour : "tu parles comme un Fellagha". Il me répondit : "Tu sais ce que ça veut dire Fellagha ? C'est un homme de la terre. Oui, moi aussi je suis un homme de la terre." Voilà l'origine de son surnom qui lui restera au hameau de Maquens jusque'à la fin de sa vie.

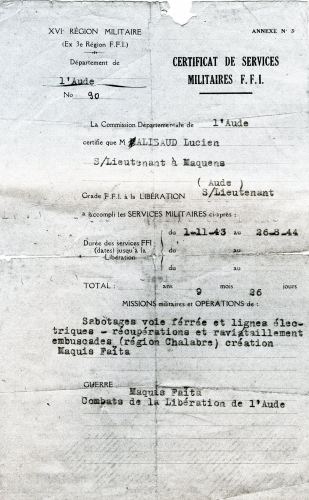

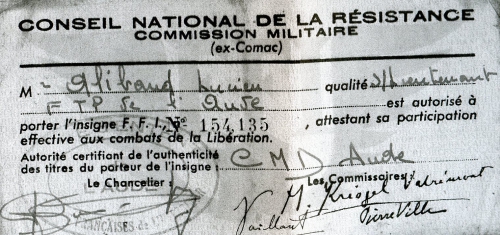

L'homme fils de travailleur comme son père qui mourut jeune, vécut avec sa mère et resta un célibataire endurci. Il était occupé à la voirie avant la guerre, mais comme il était communiste, quelqu'un se chargea de le faire renvoyer. Il retourna travailler la terre et remplaça un prisonnier de guerre dans une ferme. Pourchassé par la police de Vichy et la Milice française, il leur échappa et rejoint le maquis FTP (Francs Tireurs et Partisans) dans les forêts de Salvezine et plus tard, à Chalabre, il faisait partie d'une petite unité de sabotages.

Il y avait deux types de maquis : l'un FFI (Forces Françaises de l'Intérieur) qui était sous la direction de Londres avec pour chef le général de Gaulle qui lui, bénéficiait de parachutage d'armes ; l'autre, FTP, qui était communiste. Bien qu'il n'aimait pas trop en parler, il me raconta quelques péripéties que je vous livre.

Son groupe au début n'était pas structuré. Un jour, pour se ravitailler, il demandaient à un fermier de lui vendre une vache. Le fermier refusa - et pour cause, les maquis payaient avec des bons remboursables à la fin de la guerre. Il tuèrent une vache à la hache et l'emportèrent. A six, ils dormaient sous un rocher. L'hiver, il fallait pour sortir couper les stalactites de glace avec le souci principal d'échapper aux Allemands. Ils étaient ravitaillés par la famille Cathala de Montjardin, un petit bourg à côté de Chalabre. Dénoncé par qui ? Il ne le surent pas avec certitude, mais toute la famille fut torturée et un de leur fils, fusillé.

Auguste Cathala n'avait que 16 ans

Puisque les Anglais et les Américains ne leur parachutaient pas des armes, tout était bon pour s'en procurer. Attaques de gendarmeries et même simulations d'attaques Allemandes contre les FFI, qui eux bénéficiaient de parachutages. Pourtant les Américains avaient parachuté des hommes qui, ils le surent plus tard, étaient des agents de l'OSS qui deviendra plus tard la CIA. Ces sic agents parlaient toute la journée à la radio en américain. Quand Lucien leur demandait de quoi ils parlaient, ils lui répondaient : "On commande des armes". Ils n'en ont jamais reçu et pour cause, les Américains n'allaient pas fournir des armes, au maquis communiste. Ce n'est qu'après la fin de la guerre, qu'ils comprirent leur rôle qui était d'infiltrer les maquis communistes. Malheureusement, au cours d'une opération dans les gorges d'Alet contre une colonne Allemande, le lieutenant Paul Swank fut tué. Un monument rappelle cet épisode. Il y fut enterré.

La tombe de Paul Swank - Officier OSS - à Alet-les-bains

Au cours d'un engagement à côté de Puivert, ils firent prisonniers trois soldats Allemands. Dans la nuit, l'un d'eux tente de s'évader. Lucien qui s'en était aperçu, lui dit : "La prochaine fois tu sera tué". Il l'aurait fait. Ils furent remis à la Libération aux structures qui se mettaient en place.

Une fois, comme un camarade lui proposait de se servir avec l'argent de la caisse qu'ils avaient récupérée, il lui dit : "Si tu la touches. Attention !" Dans sa vie, bien que braconnier dans l'âme, il fut l'honnêteté même en toutes circonstances.

Un jour, je vais au petit village de Pauligne près de Limoux. Je rencontre un vieux monsieur. En parlant, je lui dis que j'étais de Maquens. Il me dit avoir fait des expéditions quand il était au maquis avec un gars de ce village. Il me précisa que c'était lui qui avait tué lie maire qui à cette époque était milicien. Quand je lui ai rappelé ces faits, il me dit de n'en parler à personne. Ils me mettraient en prison encore. C'était ce que l'on appellera plus tard, un règlement de compte du maquis. Ce milicien avait été impliqué lors de la torture et de l'assassinat du fils Cathala.

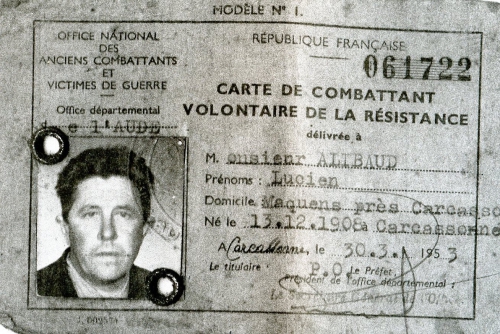

Lucien Allibau

(1908-2004)

Pendant plusieurs années, au cours des cérémonies au Monument aux morts de Maquens, un habitant d'origine italienne faisait partie des personnes chargées de déposer une gerbe. Quand "Le Fellagha" s'en aperçut, il signala aux anciens combattants que cet individu avait servi dans les milices fascistes de Mussolini. On ne le revit plus durant les cérémonies. Aujourd'hui tous ces résistants sont presque tous morts ou trop âgés, désormais n'importe qui peut donc écrire ou faire ce qu'il veut avec l'histoire. "L'habit ne fait pas le moine"...

__________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2017