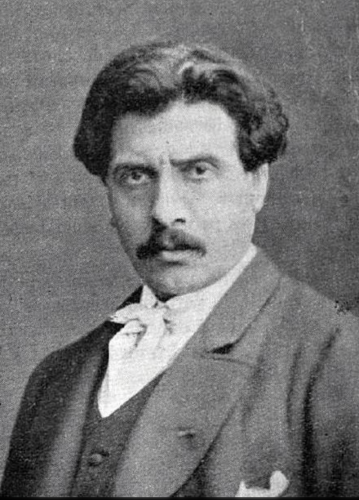

Sous le péristyle du Musée des Beaux-arts de Carcassonne, un peu à l’écart mais encore posé sur son piédestal en marbre de Caunes-Minervois, se trouve le buste du peintre Jacques Gamelin. Le bronze de cet artiste Carcassonnais dont la ville conserve de nombreuses toiles dans ses collections, a été sculpté par Jean Alexandre Falguière (1831-1900) à la demande de Jean Alboize (1851-1904). Initiateur d’un Comité en vue de l’érection de cette œuvre à l’occasion du passage des Cadets de Gascogne à Carcassonne en août 1898, le critique d’art et conservateur en chef du château de Fontainebleau, obtint que Falguière se départit de son travail à titre gracieux. Le Comité n’eut à régler que les 1200 francs nécessaires au moulage, à la fonte et à la construction du piédestal. L’État participa à hauteur de 500 francs à titre de subvention pour les frais d’expédition de la sculpture.

En mai 1898, l’exécution du buste était fort avancée comme put le constater Alboize dans l’atelier de l’artiste à Paris. Le 12 août 1898, son inauguration eut lieu lors des festivités organisées par la ville pour la venue des Cadets de Gascogne en présence de MM. Jules Sauzède (Maire), Georges Leygues (Ministre), Henri Roujon (Directeur des Beaux-arts), Jean Alexandre Falguière, Benjamin Constant, Mercier, J-P Laurens, Dujardin-Beaumetz, Achille Laugé, Le Roux, Henri Martin, Mounet-Sully, Larrounet, Blagé, Boyer, Chincolle, Lapauze, Maurice et Albert Sarraut, Jean Alboize. Après que l’on a retiré le voile qui couvrait le buste, la foule s’écria d’une même voix : « Vive Gamelin ! Vive Falguière ! »

Jean Alexandre Falguière

Le Carcassonnais Alboize prononça un vibrant discours en mémoire de Gamelin, retraçant sa vie. Après quoi, Henri Roujon remit les insignes d’Officier d’académie à MM. Achille Mir, Achille Laugé, Achille Rouquet et Journet.

Le buste de Gamelin est de notre point de vue une œuvre remarquable, exécutée par l’un des plus grands sculpteurs de son temps. Nous aimerions tant qu’il figure à nouveau au centre du péristyle, afin qu’il puisse être admiré à sa juste valeur. Un jour peut-être le Musée des Beaux-arts de notre ville portera t-il le nom de notre illustre peintre ? C’est une idée dont je ne suis pas à l’origine, mais qu’il me plaît de transmettre à qui voudrait bien l’entendre. Notons qu’il existait un buste de Gamelin fils que M. Gayraud, Vice-Consul du Portugal, avait offert à la Société des Arts et des Sciences de Carcassonne en 1890. Où se trouve t-il ?

Sources

Le courrier de l'Aude, Le temps, La dépêche

_____________________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2021