Jusqu’à la première moitié du XVIIIe siècle, l’actuelle place Carnot présente un aspect totalement différent de celui que nous connaissons aujourd’hui. En son centre, de vieilles halles délabrées et pour ne pas dire à l’état de ruine, voisinent avec le Poids du roi et un Corps de garde. Elles servent encore à la vente de la viande et du blé, mais leur structure ne tient que grâce à des étais de bois ; on prie chaque jour que Dieu fait, afin qu’elles ne s’écroulent pas sur le dos de quelqu’un. Au Sud-Est, le crucifix érigé en l’honneur du Saint Suaire n’a pas davantage fière allure. Seule la monumentale fontaine de Neptune érigée en 1675 dont l’eau tombe en cascade dans des coquilles avant de s’échapper de la bouche de chevaux marins, bénéficie de la bienveillance des consuls et de la communauté. S’il n’y avait pas eu à l’époque où elle fut érigée ces maudites halles, on aurait pu la placer au centre de la place.

© ADH 34

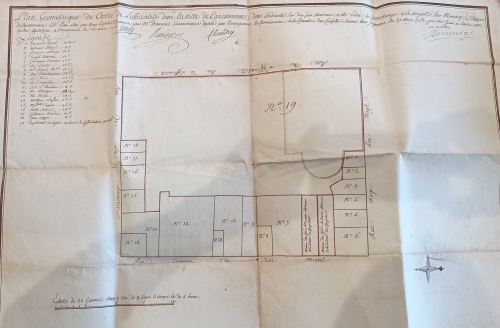

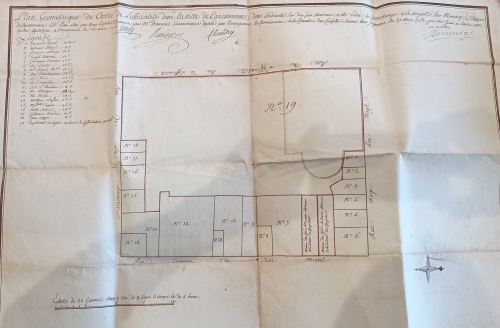

Dans l’esprit des consuls, il est grand temps de réfléchir à la construction de nouvelles halles afin de réaménager la place. Ce double objectif serait ainsi atteint grâce à la démolition de ces encombrantes masures qui mettent en péril la sécurité des usagers. Il va s’accélérer grâce à une délibération de la Communauté en date du 9 novembre 1744 qui acte la destruction des halles et leur reconstruction sur le terrain de l’Officialité - actuellement, place Eggenfelden. A cette fin, les Consuls se proposent d’acquérir à l’évêque la vieille masure de l’église Sainte-Marie du Bourg Neuf pour y transporter la halle et les étaux. Avec ce déplacement, on justifierait la substitution d’un édifice neuf à une ruine donnant sur la rue Mage - actuelle rue de Verdun. La dépense ne serait pas plus considérable que de réédifier la halle et les étaux à l’endroit où ils se trouvent. Mgr Armand Bazin de Bezons ne s’oppose pas à céder ses terrains à la Communauté. Il faut donc se hâter d’en faire part à Mgr l’Intendant du Languedoc qui seul sera en mesure de décider des conditions d’acquisition du terrain de l’Officialité. Après avis favorable de M. Rancoule, docteur en théologie et curé de Saint-Vincent, la Communauté vote à l’unanimité cette délibération.

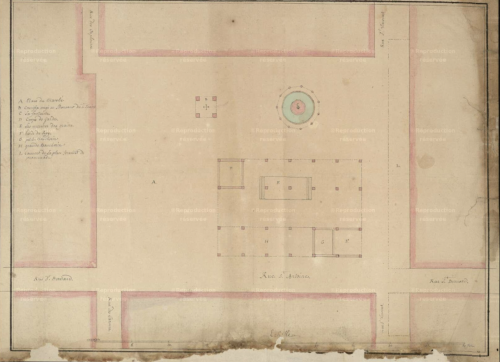

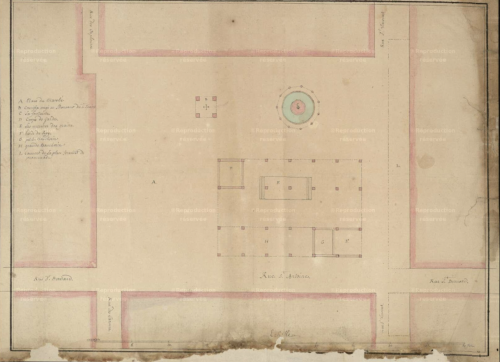

Terrain de l'Officialité avant Les Halles. Il fallut acquérir les maisons et les démolir

Le génie funeste qui éloigna le Canal royal des fossés de la ville, où M. Riquet s’était proposé de le faire passer, moyennant une somme de 3000 livres, suscita de nouvelles oppositions. Cette fois, ce sont les marchands et propriétaires de la place qui s’élevèrent contre ce projet. Leurs arguments, initiés par des intérêts particuliers, se fondèrent sur l’idée que les étrangers venant de toutes parts pour débiter leurs denrées ne seraient plus à portée de leurs boutiques. Ils iraient tout naturellement se fournir auprès des échoppes de la nouvelle place, ruinant celles de la place publique. Les propriétaires redoutaient que leurs maisons ne perdent de leur valeur, tout exigeant un nouveau compoix afin de faire baisser les impositions. La municipalité répliqua que l’embellissement de la place donnera au contraire une plus-value à leurs immeubles. La position de la nouvelle halle se trouvant au centre de la ville, elle serait davantage à portée des voitures chargées de grains qui entrent par la Porte de Toulouse - actuelle, place Davilla.

© ADH 34

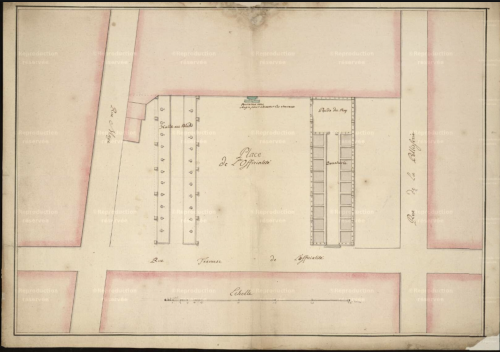

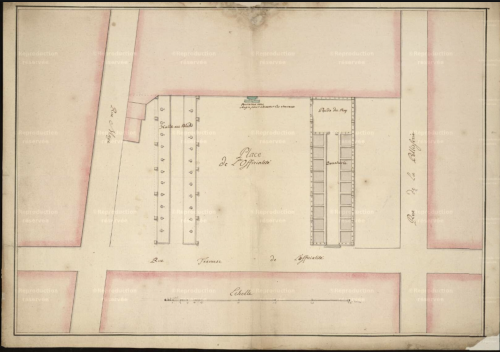

Plan projeté des nouvelles halles à l'Officialité

Quand eut épuisé ces arguments, on en vint à parler d’argent public. Les opposants, considérant la ville comme suffisamment endettée, exprimèrent leurs doutes sur le bénéfice financier qu’il y aurait à déplacer les halles plutôt que de les conserver à l’endroit où elles se trouvent. L’Intendant, avant de se prononcer sur le fond, dépêcha sur place le Directeur général des travaux publics de la province, le sieur Henry Pitot. Le 4 février 1745, ce dernier observe que la halle a empêché autrefois que l’on mette à la fontaine au milieu; qu’un crucifix, couvert d’un dais et soutenu par quatre piliers, menace de ruine. La place de Carcassonne est « l’une des plus belles et plus régulières places qu’il y ait en France ; une place des plus désagréables et des plus laides qu’on puisse voir », dit-il. Lorsqu’elle sera débarrassée de ce qui nuit à son embellissement, il faudra également planter des ormeaux tout autour afin de masquer les vieux bâtiments.

Dans son procès-verbal, le sieur Pitot propose que l’on édifie deux halles (bouchers et grains) et une place au centre sur le terrain de l’Officialité, long de 35 toises et large de 20. On estime que la ville ne peut se permettre de passer à côté d’un tel embellissement et que « les moyens d’oppositions étaient très mal fondés. » Mgr l’Intendant se rangea derrière l’avis de Pitot et débouta une première fois par Ordonnance les protestataires. Ne restait plus qu’à acquérir l’Officialité à l’évêque.

© Préfecture de l'Aude

Ancien Palais épiscopal - actuelle préfecture de l'Aude

En 1739, le roi avait accordé la permission de reconstruire le Palais épiscopal - situé dans la Cité médiévale - sur l’emplacement de l’Officialité, où les évêques étaient autrefois logés. Comme cette autorisation l’engageait à faire de coûteuses dépenses, Mgr Bazin de Bezons obtint de sa Majesté, par un arrêt du 26 janvier 1745, qu’elle lui permît de construire le Palais épiscopal dans la paroisse Saint-Vincent, carré de Delrieu et Jalabert. Ce dernier se trouvant dans la seigneurie du roi, de longues tractations seront établies afin d’échanger le Directe avec l’Officialité, propriété de l’évêque. Lorsqu’en 1762, Louis Lorrain et Germain Jalabert, tailleurs de pierre, achevèrent le Palais épiscopal, ils assignèrent l’évêque devant le Sénéchal pour se faire payer des 8696 livres qu’il leur devait. Armand de Bzin de Bezons, peu prompt à leur donner satisfaction, nomma le sieur Dufourc pour expertise, mais l’évêque sera condamné à régler sa dette. On saisit directement les 6000 livres que la ville devait payer Bazin de Bezons pour la vente de l’Officialité, afin de régulariser une partie de la dette des sieurs Lorrain et Jalabert.

Malgré toutes les tentatives judiciaires pour faire échouer les négociations, l’évêque avait consenti le 22 novembre 1761 à céder à la Communauté, sans augmentation du prix de 6000 livres, les terrains de l’Officialité, la directe et entière seigneurie en dépendant pour en jouit en plaine propriété. L’adjudication aurait sans doute mis fin à la translation des halles sans les malheurs de la guerre qui ne permirent pas de dégager des fonds pour les réaliser. On se contenta en attendant de mettre de nouveaux étais pour empêcher les vieilles halles de s’écrouler. Pendant cette période, les opposants lancèrent de nombreuses attaques juridiques contre les Ordonnances et menèrent des actions de propagande dans toute la ville : « Mais c’est le fort de la malheureuse ville de Carcassonne, que toutes les fois qu’un génie bienfaisant a voulu faire quelque ouvrage consacré à l’utilité publique et à la gloire de la patrie, un maudit démon aussitôt élevé pour mettre des obstacles à l’ouvrage de la raison et du patriotisme. », lit-on dans le mémoire de cette époque. En 1768, les consuls écrivirent au roi contre « les soi-disant corps et communauté d’habitants de la ville, au nombre soixante-seize. Par un « Caprice inconsidéré », il entretiennent depuis sept à huit ans, une espèce de guerre civile contre le bureau de l’administration : « Cependant, il est partout des gens qui se font un système de contrecarrer toute autorité légitime, et qui parviennent à se rendre importants auprès d’une populace incapable de juger sainement, en critiquant l’administration la plus régulière. »

© Office du tourisme

La halle aux grains

Les factieux trouvèrent le moyen de faire entrer dans le bureau de l’administration des gens qui leur étaient favorable par des moyens illégaux. Le Parlement de Toulouse reconnut l’abus qui avait présidé à la nomination de ces officiers municipaux. Le roi intervint et cassa la formation de corps municipal irrégulier par Lettres patentes de 1768. Marc Antoine Rodier est exclu de la charge de Procureur Syndic de la ville ; il est remplacé par pour six ans par Pierre François Besaucèle, avocat au Parlement. Quant au greffier Vital Vidal est est exclu à vie et condamné à 1000 livres d’amende.

© Office du tourisme

Le premier étage de la halle à la boucherie a disparu. Il logeait le corps de garde avec l'Officier.

Le devis estimatif pour la construction de la halle de la boucherie suite à l’adjudication du 24 mai 1767 prévoit le bureau du poids du roi, un entrepôt, un local de vente de poisson, le logement pour le corps de garde avec une chambre au-dessus pour l’officier. Sur l’aplomb de la façade au milieu du corps du bâtiment de la halle, une tour carrée où sera un logement pour le concierge au-dessus duquel sera placée une horloge à quatre cadrans sur chacune des faces. Le bail est passé le 22 juin 1769 entre le maire et consuls avec les entrepreneurs Benoît Dupuy et Guillaume Castel. Ceux-ci devront exécuter les plans formés par Garipuy et Saget d’après l’architecte Jean Baptiste Chevalier. Il était prévu lors de l’adjudication de la construction de deux corps bordant les deux côtés de la place avec une façade les reliant. Sur celle-ci, une horloge au centre. Les consuls ayant jugé trop coûteux cette réalisation, elle sera abandonnée. Il faudra attendre un siècle plus pour qu’enfin elle soit effectuée le long de l’actuelle rue Chartrand. De même, côté rue de la Pellisserie (Aimé Ramond), l’architrave et la frise devaient être conçus en stuc, mais pour des raisons de coût, les consuls obtinrent de s’arranger avec les entrepreneurs pour les faire en pierre de taille. Le stuc aurait permis de décorer cette partie des halles…

© Petit patrimoine

La halle aux grains et sa charpente avant sa transformation en médiathèque

Durant toute la période de construction à partir de 1770, il sera constater des retards et des malfaçons de la part des entrepreneurs qui mettront à mal la livraison des ouvrages. Quand la halle au blé est aux achevée, la couverture sur la charpente n’ayant pas été protégée, des infiltrations d’eau firent pourrir les soliveaux. Il fallut au moment de la réception des ouvrages procéder aux réparations. On fait griefs aux sieurs Dupuy et Castel d’avoir posé du bois pas encore sec sur la charpente et de l’avoir cloué, ce qui produit un éclatement en plusieurs endroits. Jean Baptiste Chevalier, inspecteur des Travaux publics de la ville, accompagné des entrepreneurs, du sieur Jean Albarède, des consuls Dat et Cros, se rend sur le chantier le 11 octobre 1782. Nous sommes un an avant la livraison… Non seulement, il reste encore de très nombreuses finitions mais il faudra reprendre les défauts de construction. On peut considérer que les halles seront terminées en 1783, même si des travaux se poursuivront au-delà. En 1786, on placera des grilles devant les bancs de la poissonnerie.

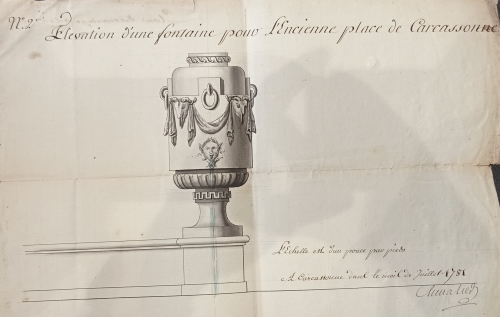

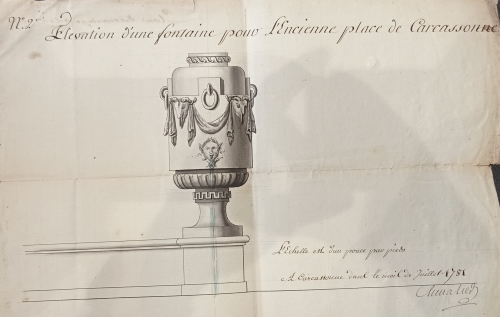

La fontaine de Neptune

Entre-temps Barata fils avait achevé la nouvelle fontaine de Neptune qui fut placée au centre de l’actuelle place Carnot. Le 15 décembre 1781, le sieur Jean Albarède obtint pour 6000 livres de placer la fontaine sur une terrasse avec des marches autour pour y accéder. Selon les plans de Jean Baptiste Chevalier, quatre urnes fontaines devaient être placées aux coins de la place. La sculpture aurait dû être confiée à l’artiste italien Ripa, mais le projet n’a pas abouti. D’après nos recherches, Antoine Balthazar Ripa vivait à Carcassonne après avoir été ouvrier en marbre à Béziers en 1755. Marié à Catherine Marchetti, il mourut dans notre ville le 9 janvier 1786. Il décora le tableau d’autel de la collégiale de Pézenas. Son fils, Bernard, réalisa les voûtes de Notre-Dame de Marceille près de Limoux.

© ADA 11

Les urnes fontaines qui devaient être sculptées par Ripa

Sources

Ce travail de recherche a été réalisé exclusivement à partir des documents conservés aux archives de l'Aude. Ce qui représente la lecture de quelques 500 lettres et rapports du XVIIIe siècle. Cela permet notamment de révéler des informations qui n'avaient pas été jusqu'ici rapportées ou d'en préciser d'autres.

______________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2021