Le chapeau rouge évoque aux Carcassonnais les plus anciens un cinéma puis une salle de concert ; il est toutefois de notre devoir de rappeler ce qu'il fut à ses débuts. A l'époque des carrioles, carrosses et autres camions, Le Chapeau rouge était une maison de roulage avec un affenage. Il tire son nom de la couleur du couvre-chef des postillons au temps des calèches.

Le Chapeau rouge avec son enseigne en 1900

En occitan "Afénaje", signifie "Nourriture en fourrage donnée au bétail, sans peser toutefois le foin. Sorte de pension pour bêtes". L'affenage était donc un lieu où l'on hébergeait les bêtes de somme, les chevaux de trait principalement. On donnait le foin aux chevaux, mis en pension parfois pour quelques jours. Ce gîte d'étape pour les attelages se payait à l'afénaïre (M. Blanc en 1904), chargé de l'hébergement et de la nourriture des bêtes. La traction animale était le seul moyen de locomotion et de communication. Les voituriers transportaient des voyageurs, les rouliers avec leurs longues charrettes faisaient le charroi des barriques de vin, des demi-muids dans notre région. Il y avait également une quantité de transporteurs de fourrage, de paille, de balles de blé, de farine et de bien d'autres marchandises. Tous accomplissaient souvent de longs trajets qui les obligeaient à faire escale dans une ville. Ils se servaient alors de l'affenage pour faire reposer leurs bêtes. L’auberge était très souvent attenante.

Affenage dans la rue Voltaire

Toute une législation avait été édictée au sujet du roulage. Jusqu'en 1724, on peut penser que les transports par la route jouissait d'une liberté absolue. Seul Colbert en 1670 prit des mesures pour garantir les routes des dégradations auxquelles les exposaient la liberté du roulage. La réglementation débuta donc en 1724 et se poursuivit jusqu'en 1785 avec les nouvelles dispositions permettant aux voituriers d'atteler à leurs véhicules, un nombre illimité de chevaux. Ceci à la condition d'employer des bandes de roues avec largeur déterminée. Vers 1851, toutes ces lois sur le roulage et la police de la route seront abrogées.

Petit à petit au cours du XXe siècle, la mécanisation fit disparaître les affenages. En 1891, on en comptait plus de vingt dans Carcassonne, dont Le chapeau rouge dans la rue Trivalle. Le plus fréquenté étant "L'affenage des trois mulets", place Davilla. En 1914, le nombre tomba à quinze puis à dix en 1921. A la veille de la Seconde guerre mondiale, seuls ceux de la rue Tourtel et la route Minervoise fonctionnaient. Le dernier affenage de la ville fut rasé dans les années 1970 ; on y construisit à la place, la Mutualité Sociale Agricole.

Hôtel du Chapeau rouge - Faubourg de la Trivalle, n°112

Prix à partir du 1er septembre 1881 :

Affenage : Vente du foin, le quintal : 10 francs ; vente de la paille, le quintal : 5 francs ; vente du fourrage, le quintal : 10 francs ; vente de la lotte : 0,50 francs.

Attache : par bœuf, pour un jour ou fraction de jour : 0,20 franc ; par cheval ou mulet par ou par fraction de jour : 0,20 franc ; par âne : 0,15 franc ; par mouton enremisé : 0,10 franc

Repas pour les marchands et meneurs seulement : 2 francs par repas. On sert à la portion selon la carte.

« Couchée » pour les marchands et meneurs seulement : un chambre 1,15 francs ; un lit 1 franc

Le chanoine Léopold Verguet

L’hôtel du Chapeau rouge qui se trouvait en face de l'affenage eut son heure de célébrité, à laquelle se rattache le souvenir du chanoine Verguet, dont le Dr Girou a rappelé l’existence aventureuse dans sa « Vie des personnages célèbres de l’Aude ». Né à Carcassonne en 1818, ce prêtre se consacra longtemps aux missions des îles lointaines et les plus dangereuses. Quand il revint de ces pays, il fut tour à tour curé de Montredon et de Pomas.

Devenu chanoine titulaire en 1901, il avait grand allure. Il combattit les élections faites sous le ministère du « petit père Combes ». Le siège épiscopal devenu vacant par la mort de Mgr Billard, il s’institua lui-même vicaire capitulaire et se décernant les honneurs épiscopaux, il devint, Mgr Verguet. L’évêché de la Trivalle eut pour siège l’hôtel du Chapeau rouge. Dès son arrivée Mgr de Beauséjour mit de l’ordre à cette fantaisie et cette indiscipline. Le chanoine Verguet termina sa longue vie dans une indépendance pittoresque. Artiste et lettré, il assura longtemps le secrétariat de la Société des Arts et des Sciences. Il mourut dans sa ville natale, en 1914, à l’âge de 96 ans.

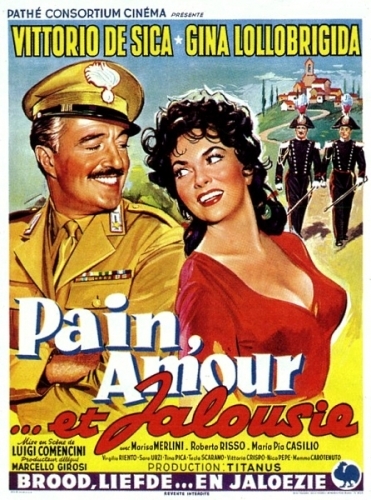

En 1938, le Chapeau rouge devint un garage puis un cinéma grâce à Jacques Cau qui s’en porta acquéreur en 1954. L’architecte Henri Castella fut chargé de la transformation. ; sur les murs, figuraient des dessins du peintre Jean Camberoque. Le 15 décembre 1954, le rideau se leva sur la première séance du Chapeau rouge, dont le nom fut conservé, par « Pain, amour et jalousie » avec Gina Lollobrigida et Vittorio de Sica.

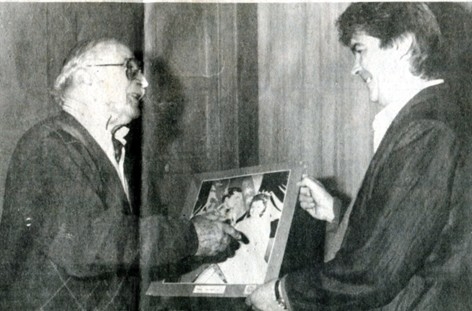

Jacques Cau (à gauche), fondateur et directeur du Chapeau-rouge de 1954 à 1975. Cette salle de cinéma a projeté dans les années 80 des films à caractère pornographiques.

La salle avait une capacité de 517 place assises. Le personnel faisant tourner cette entreprise artisanale était composé d'un opérateur, d'une caissière, d'un contrôleur, d'une femme de ménage, d'un gardien et de trois ouvreuses. Parmi les films les plus plébiscités : "Il était une fois dans l'Ouest", "La strada" et "Johnny guitare". Il n'y avait pas pour ce cinéma de spécialisation et l'on pouvait très bien y voir des films art et essais et des films interdits aux mineurs. La dernière séance, ce fut hélas un triste jour de l'année 1987.

© www.audetourisme.com

En 2006, à l’initiative du maire Gérard Larrat, le chapeau rouge devint une salle de résidence et de concert pour les groupes musicaux locaux. Une succès jamais démenti depuis.

https://www.chapeaurouge.carcassonne.fr

_______________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2021