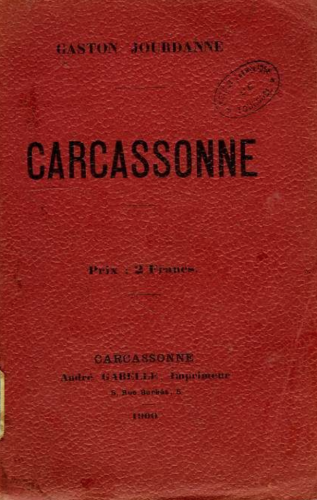

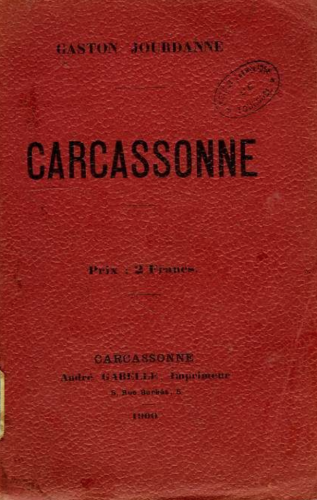

Gaston Jourdanne

(1858-1905)

Avocat de son état - il siège comme élu dans le Conseil municipal du maire Omer Sarraut, en mars 1887. Prenant le contre-pied de son éducation conservatrice et catholique, il se tourne politiquement du côté des anticléricaux du parti Radical. Après la mort soudaine d'Omer Sarraut, il occupe les fonctions de maire par intérim entre octobre 1887 et mars 1888. Sur plainte de l'opposition, qui l'accuse de fraude électorale, Gaston Jourdanne est condamné à un mois de prison.

© Chroniques de Carcassonne

"M. Gaston Jourdanne, a été incarcéré ce soir, à deux et demie. Dès onze heures du matin, les gendarmes se présentaient, porteurs d'un mandat d'arrêt, à la porte de la maison qu'il habite, Grand-rue, 44. Ils sont entrés dans le magasin tenu rue Courtejaire, par Charles Jourdanne, et ont expliqué le motif qui les amenait. M. Charles Jourdanne leur a fait remarquer qu'il était chez lui, et leur a fait comprendre que, s'ils persistaient à entrer, ils s'exposaient à des poursuites graves pour violation de domicile. Ces gendarmes ont fait appel au Commissaire central, qui s'est rendu sur les lieux, accompagné de M. Béziat, deuxième adjoint. Ces magistrats n'ont pu vaincre la résistance opiniâtre de Charles Jourdanne, et ont été obligés d'aller chercher les ordres auprès de M. le procureur de la République.

Mais la nouvelle s'était bientôt répandue dans la ville, et une foule nombreuse accourait de toutes parts, et attendait sous une pluie battante, le dénouement de cette affaire. M. Gaston Jourdanne après son retour de Lézignan, lundi soir, aurait voulu suivre sa musique, la lyre Carcassonnaise, seulement couvert sur sa tête d'une casquette de musicien en toile blanche. Cette imprudence fut cause que mardi matin, M. Jourdanne ne pouvait plus parler et resta au lit. Les médecins constatant son état lui recommandèrent le repos absolu. Cependant, le Parquet envoyait mardi soir les docteurs Cordes et Rigail qui, après vu le malade, constatèrent qu'une angine catarrhe s'était déclarée.

Des ordres durent donnés, et la gendarmerie avisée d'aller procéder à dix heures à l'arrestation de M. Gaston Jourdanne. Mais devant la déclaration de la famille Jourdanne, la brigade entière a été appelée pour contenir la foule. Pourtant, force est restée à la loi ; et à une heure et demie, une civière a été requise pour transporter M. Jourdanne à la maison d'arrêt.

La foule était nombreuse de la rue Courtejaire à la prison. Quelques applaudissement ont éclaté devant la maison Jourdanne et devant la porte de la maison d'arrêt.

(Le rappel de l'Aude / 21 juin 1888)

A la suite de cette affaire, Gaston Jourdanne ne pourra plus exercer de fonctions électives. Il se retire dans son domaine de Poulhariès à Carcassonne et se consacre pleinement à l'oeuvre félibréenne. L'ancien premier magistrat de la ville rédige de nombreux livres sur les traditions et la culture occitane. Il est également à l'origine du Comité des Cadets de Gascogne en 1898, dont ne nous reste que le feu d'artifice tiré depuis les remparts de la Cité médiévale. Gaston Jourdanne pourra prématurément en 1905 à l'âge de 47 ans. Une place porte son nom, face au centre des impôts.

Jules Jourdanne

(1892-1983)

naît le 21 novembre 1892 à Carcassonne. Il est le fils d'Alexandre Joseph Paul Jourdanne et d'Aurélie Passérieux, résidants à Cazilhac. Après ses études secondaires, il entre à l'Institut National agronomique et habite à Paris. Durant la Grande guerre, c'est un remarquable officier - lieutenant puis Capitaine - au 3e régiment d'artillerie ; ceci lui vaudra la Croix de guerre et la légion d'honneur. En 1921, Jules Jourdanne épouse Marie-Thérèse Ancelme avec lequel il aura une fille - Magali. Cette dernière se mariera avec Pierre Castel (dit de la Reille). En sa qualité de docteur en droit, il publie en 1928 "Les associations de fonctionnaires et le recours pour excès de pouvoir." En 1938, les époux Jourdanne habitent 3, square Gambetta à Carcassonne.

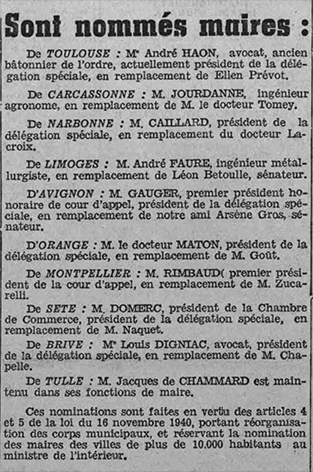

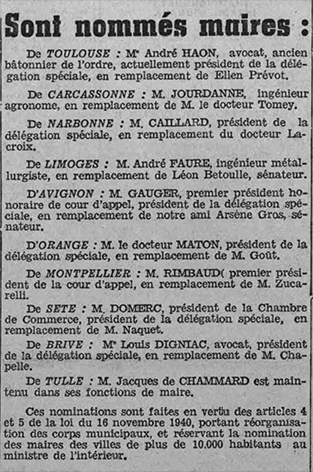

Un maire nommé par Vichy

En février 1941 - sur décision du gouvernement de Vichy - Albert Tomey démocratiquement élu depuis 1919 à la tête de la ville est remplacé par Jules Jourdanne, maire nommé. C'est le cas - voir ci-dessus - d'un très grand nombre de maires de la zone libre. Jules Jourdanne dont la pensée politique avait suivi celle du maréchal Pétain au-delà de son admiration pour le vainqueur de Verdun, rassemblait toutes les qualités pour administrer Carcassonne selon les lois de Vichy. Le 11 mars 1941, le conseil municipal de Carcassonne compte dans ses rangs : MM. Combe, Nelli, Grossetête, Carrière, etc... (source : ADA 108W32)

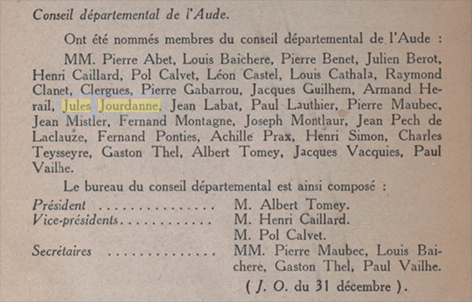

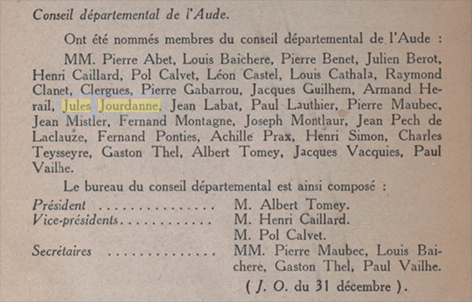

Le Conseil départemental de l'Aude nommé par Vichy

D'après l'historien Claude Marquié, Jules Jourdanne refusa de toucher ses indemnités de maire et se serait contenté d'expédier les affaires courantes de la ville, sans prendre une part active aux lois coercitives de Vichy. C'est ce qui sans doute lui a voulu de ne pas être inquiété à la Libération. (Les dimanche dans l'histoire / La dépêche)

© Martial Andrieu

Jules Jourdanne, Philippe Pétain, le préfet Cabouat

Le 14 juin 1942, Carcassonne reçoit la visite du maréchal Pétain et lui adresse un accueil des plus fervents. Ci-dessus, le maire Jules Jourdanne sort de la maternité de Carcassonne avec à ses côtés Philippe Pétain et Jean Cabouat, préfet de l'Aude. Le 24 août 1944, Louis Amiel - Président du Comité de Libération - remplace Jules Jourdanne qui se retire dans son domaine de Samary, situé à Caux-et-Sauzens. C'est dans ce village qu'il est inhumé depuis 1983.

Généalogie

Quel lien de parenté entre Gaston et Jules Jourdanne ? Le grand-père de Jules - Pierre Guillaume, né le 11 février 1827 - était le frère du père de Gaston - Jean-Pierre Hippolyte, né le 26 février 1822. Leurs parents : Alexandre Hippolyte (Marchand de cuirs) et Marie-Françoise Rieussec, habitant rue St-Vincent (actuelle rue Tomey).

Sources

Gallica

ADA (Etat-civil et recensement militaire)

Le rappel de l'Aude

Merci à J. Blanco pour son aide iconographique

______________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2016