Le Grand hôtel Bonnet a été fondé vers 1824 dans l'un des deux immeubles qui furent choisi pour loger le comte de Peyre et sa suite, lors de la tenue des Etats du Languedoc en 1701 à Carcassonne.

Lettre de Louis XIV

Chers et bien aimés, ayant ordonné la convocation et l'assemblée des Etats de notre province de Languedoc pour l'année présente en notre ville de Carcassonne au dernier jour d'Aoust prochain et à cette fin fait expédier nos lettres et commissions requises et nécessaires, nous vous en avons bien voulu donner avis par celle-ci et vous dire que vous avez à vous y trouver pour ouir les remontrances et propositions qui y seront faites par nos députés et sur icelles nous donner la satisfaction que nous nous sommes toujours promise de votre fidélité et dévotion au bien de nos affaires et repos de notre royaume, ainsi qu'avez ci devant fait en bons et loyaux sujets, et n'y faites faute. Car tel est notre plaisir.

Donné à Versailles le 10e jour de juillet 1701.

Louis signé

Dans le Carron Danty - compris entre les rues Pelisserie (Ramond), Saint-Michel (Voltaire) et les traverses des Orfèvres (Courtejaire) et Saint-Michel (Chartran) - les deux maisons furent remises en l'état pour un coût total de 1500 livres. La première avait appartenu aux Roux de Puivert et à la présidente Danty ; au XIXe siècle c'est la famille de Dominique Laperrine - époux de Pauline d'Hautpoul - qui en prit possession. A l'intérieur, on trouve un escalier datant de la Restauration.

Le N° 6 rue Chartran

Le N° 6 de la rue Chartran appartenait en 1729 à Gabriel Maurel - conseiller - de la même famille des Maurel de la Pujade dont le père était marchand. En 1701, on l'avait fait communiquer avec la maison du futur hôtel Bonnet, dans laquelle coucha Charles de Groslée Virville, premier chambellan de SAR Gaston de France et lieutenant-général pour le roi en la province du Languedoc. Il était accompagné de François de Vissec, gouverneur de la Cité de Carcassonne. M. de Danty, maire perpétuel, fut chargé d'organiser cet évènement.

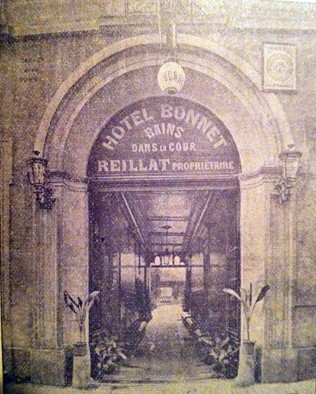

Au début du XIXe siècle, François Bonnet - traiteur de son état - fonde avec son épouse Marie Affigne, un hôtel de voyageurs au N°41 de la rue de la mairie, actuelle rue A. Ramond. Il transforme bien entendu l'ancien immeuble dans lequel, il offre également un service de bains. Le guide du voyageur de 1834 fait référence de l'établissement comme possédant bains, remises, écuries et bonne table. Le couple Bonnet peut compter sur l'aide d'Alphonse Bibent - Maître d'hôtel- marié à Victorine Bonnet et sur Irma Bonnet mariée à Achille Sarrail - le fils du Président du Tribunal de Commerce.

Le personnel en 1851

Montagné Pierre (Cuisinier / 24 ans)

Cammat Paul (Cuisinier / 19 ans)

Ourmet Paul (Garçon de salle / 30 ans)

Calvairac Louis (Garçon de chambre / 32 ans)

Galibert Guillaume (Garçon de salle / 24 ans)

Galibert Pierre (Garçon de salle / 19 ans)

Ruffié Raymond (Garçon d'écurie / 41 ans)

Bouscasse Marie, son épouse

Molinié (Fille de service / 65 ans)

Paul Eléonore (Fille de service / 20 ans)

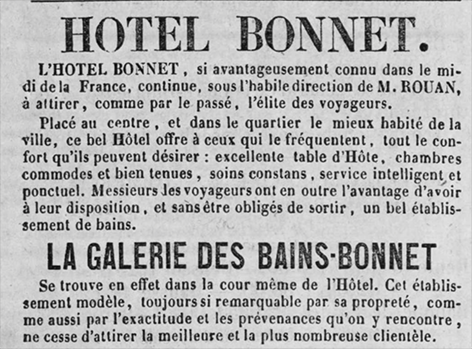

En 1854, l'hôtel Bonnet est dirigé par M. Rouan. En 1875, l'ensemble du mobilier et des voitures est venue aux enchères publiques.

Le 1er octobre 1892, la gérance de l'hôtel passe entre les mains de Lucien Nartus - ancien chef de cuisine des plus grandes maisons bourgeoises. L'établissement refait à neuf entre dans la modernité sous l'ère de M. Reillat qui se verra décerner par le Touring Club de France, le diplôme d'hôtelier avec médaille d'argent. C'est l'âge d'or de l'hôtel, qui après avoir accueilli des notabilités comme M. de Lagrénée - ambassadeur de France en Espagne en 1850 - verra passer le cinéaste Louis Feuillade avec sa troupe en 1908 et l'aviateur Jules Védrines en 1911.

Un an après, M. Fourcade rachète l'hôtel qui possède le chauffage central, des salles de bains, une grande salle de dîner, le garage et des omnibus pour tous les trains. Malheureusement, la Grande guerre va interrompre l'activité hôtelière, puis y mettre un terme. A partir du 23 avril 1915 et jusqu'au 20 décembre 1918, le Grand hôtel Bonnet et ses 118 lits sert d'abord d'annexe N°51 puis d'Hôpital de campagne.

Aujourd'hui, les Affaires de sociales de la ville de Carcassonne occupent les locaux de l'ancien Hôtel Bonnet. Il reste encore dans la cour quelques vestiges de son prestigieux passé. Nous espérons contribuer à faire connaître l'histoire oubliée de Carcassonne qui mériterait bien autre chose que ce qu'elle est devenue...

Sources

La presse locale

Mémoires de la Soc des Arts et Sciences / 1909

ADA 11 (Etat-civil et recensement)

___________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2016