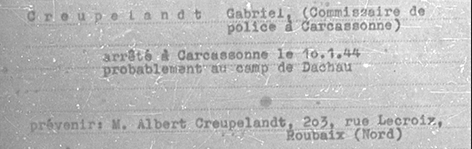

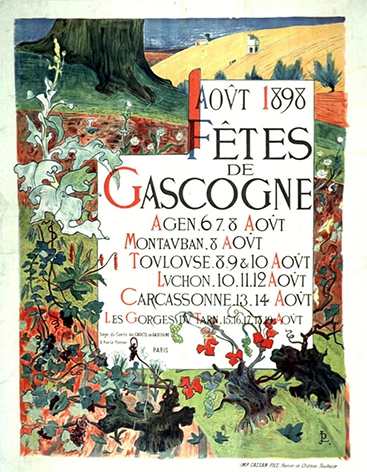

En août 1898, une troupe composée de personnalités de la littérature, de l'art et de la politique entreprit un voyage dans le Midi de la France. "Les cadets de Gascogne" ainsi nommés, honorèrent de leur présence la ville de Carcassonne pendant quatre jours de fêtes à vocation culturelle, du 12 au 15 août.

© Bibliothèque municipale de Lyon

12 août 1898

Les Cadets de Gascogne arrivent le 12 août à 9h20 en gare de Carcassonne et sont accueillis par le membres du Comité des fêtes avec à sa tête le général de la Sougeole. Parmi eux : MM. Maure, de Bordas et Jourdanne (Vice-présidents) ; MM. Auboise, Doinel, le colonel Grillières, Larrousse, Michel Sabatier (présidents des commissions) ; MM. Ambry, Chosset, Esparseil, le commandant Maillé (adjoints) ; M. Dusseau (trésorier) ; MM. Philibert et Jordy (secrétaires). Après un bref discours de M. Faucilhon (1er adjoint au maire), les Cadets placés dans des landaus prirent la direction des boulevards, précédés des musiques du 15e et 100e régiment.

Une fois arrivés à l'hôtel de ville, Maurice Sarraut fit remarquer que la grande salle de la mairie datant de 1618, tombait presque en ruine et fut remise rapidement dans un état presque convenable pour les accueillir. Dans l'assistance, on remarquait MM. Jules Sauzède (Maire), Georges Leygues (président du Comité des Cadets), Goujon (directeur des Beaux-arts), le général Mansuy (commandant la brigade de cavalerie).

13 août 1898

A 10 heures du matin, on procède dans le péristyle du musée des Beaux-arts à l'inauguration du buste de Jacques Gamelin posé sur son piédestal. M. Alboize - directeur du journal "L'artiste" - remet le monument à la ville au nom du Comité. Le voile qui couvre l'oeuvre tombe et dévoile la magnifique sculpture. Un tonnerre d'applaudissement se fait entendre accompagné de "Vive Falguière".

Ce buste en bronze dessiné par Alexandre Falguière (Premier Grand prix de Rome en 1859) a été fondu par Thiébaut frères, fondeurs à Paris. Cet été il se trouvait encore dans un coin sombre du péristyle du Musée des Beaux-arts de Carcassonne, noyé sous la poussière et les toiles d'araignées. Gageons qu'un meilleur sort lui a été réservé depuis... Il n'est après tout que recensé dans le catalogue des biens nationaux.

© Wikipedia

M. Roujon retrace alors la carrière du célèbre peintre Carcassonnais

"Gamelin passa sa vie loin de Paris. A part un rapide séjour qu'il y fit au temps de sa jeunesse, il partagea son existence entre Rome, qu'il habita plusieurs années, et quelques villes du Midi. Or, au siècle dernier déjà, comme de nos jours, vous le savez, il n'était pas de renommées que celles que Paris avait consacrées. Cette consécration manque à Gamelin. Près d'un siècle s'est écoulé depuis sa mort, et sa notoriété ne s'est point élargie ; elle n'a pas dépassé les limites restreintes de la région où il a vécu, où ses oeuvres cependant son disséminées à profusion dans les églises, les musées, les collections privées - sans y être, faut-il l'avouer ? toujours estimées à leur mérite. Par-delà nos provinces méridionales on ignore jusqu'à son nom !

Et pourtant Gamelin fut un peintre de race, un artiste dont l'originalité, par ses côtés caractéristiques, défie tout rapprochement, toute comparaison avec aucun autre artiste de son époque. Non pas que son art ne soit bien de son temps, qu'il répudie aucune des formules, qu'il s'affranchisse de toute tradition, mais à mesure que sa personnalité va se dégageant, un don d'observation très sagace, une imagination ardente, un tempérament fougueux se révèlent en lui ; un maître s'affirme fièrement."

© Coll. Mario Ferrisi

A. Rouquet, A. Laugé, J. Auboise et A. Astre

La cérémonie s'acheva par la déclamation d'un poème d'Armand Silvestre par Mounet-Sully, intitulé "Ô terre de Gascogne" et la remise de décorations. M. Roujon décerna au nom de M. Bourgeois - Ministre de l'instruction publique - les Palmes d'officier d'Académie à MM. Journet (Membre de la Société des Arts de Limoux), Achille Mir (Félibre) et Achille Rouquet (Directeur de la Revue Méridionale). Le peintre Achille Laugé les reçut des mains de son professeur, M. Jean-Paul Laurens.

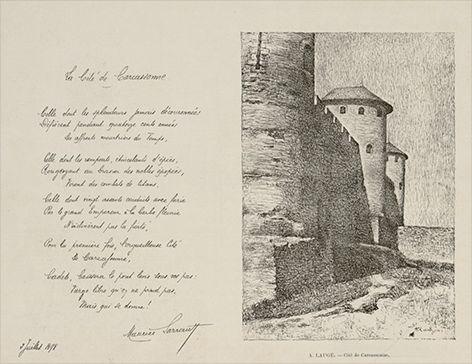

© Bibliothèque municipale de Toulouse

Dans un écrin-photo en guise d'album souvenir des fêtes de Gascogne et du Languedoc, se trouve la reproduction d'un tableau d'Achille Laugé et une ode de Maurice Sarraut à la Cité.

Les Cadets se rendirent ensuite à l'intérieur du musée afin de visiter l'exposition de tableaux de Jacques Gamelin.

A la cité

A 5 heures de l'après-midi à la Basilique Saint-Nazaire, le chanoine Gasc souhaita la bienvenue aux Cadets. Jane Ediat interpréta l'Ave Maria de Cherubini et l'air du Messie de Haendel accompagné à l'orgue par M. Baichère. La Maîtrise paroissiale, dirigée par l'abbé Falcou chanta des airs languedociens.

Tout le long de la journée de nombreux concerts se succédèrent dans la ville. Une retraite aux flambeaux amena les Cadets jusqu'au square Gambetta, où l'on entendit "Le Miéjoun".

Paul Vidal

(1863-1931)

Il s'agit d'une cantate composée par Paul Vidal, chef d'orchestre de l'opéra de Paris. Une rue de Toulouse près de la place St-Georges porte le nom de ce musicien oublié. L'oeuvre fut dirigée par M. Escaffre - maître de chapelle de l'église Saint-Vincent - et jouée par l'Harmonie vocale et l'orchestre de Carcassonne.

14 août 1898

Au milieu d'une grande foule d'étrangers, près de 200 convives participèrent au banquet dressé dans le jardin de l'ancien évêché à la Cité.

Menu

Beurre des vacheries de Messire

Sardines des mers narbonnaises.

Hachis de porc des Cévennes

---

Loup marin de la grande mer de Taprobane

---

Cassoulet féodal de la Cioutat

---

Alésions au cresson de la Barbacane

---

Bombe Grégeoise Trencavel

---

Poires albigeoises

Biscuits en fouaces Roger Bernard

Châteaux en pâtisserie de Gascogne

---

Limons du bon pays de Razès

Grand hydromel mousseux du messire Michel Sabatier

Elixir noir. Fine champagne des Trouvères

Liqueurs de la vicomtesse Michelinede l'antique Cité

Le Banquet s'acheva à 2h12 de l'après-midi par un cortège historique dans les rues de la Ville basse. Cette reconstitution historique n'aurait pas été possible sans le concours de M. Doinel, archiviste départemental.

15 août 1898

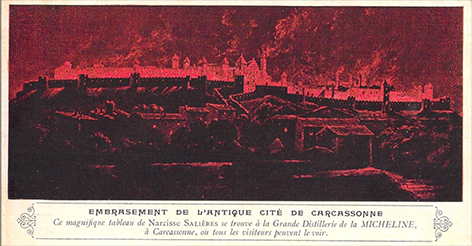

La dernière soirée de ces fêtes fut consacrée au tout premier feu d'artifice lancé depuis les remparts de la vieille ville.

Après une nouvelle retraite aux flambeaux, à 9h34 du soir l'embrasement de la Cité enthousiasma les 2000 personnes qui s'était massées pour l'apercevoir, suivant l'ordre suivant :

1. Salve de 25 marrons d'air

2. Embrasement de l'enceinte extérieure

3. Tir de 50 bombes et de 210 fusées diverses

4. Salve de 25 marrons d'air

5. Embrasement des deux enceintes et de St-Nazaire

6. Grand bouquet de 300 chandelles romaines lançant 4000 globes de couleurs variées

7. Tir de 300 marrons d'air

Les Cadets et les invités purent y assister depuis l'emplacement réservé à l'extrémité de la rue du 24 février, près du cimetière St-Michel. La réussite totale du spectacle pyrotechnique est due à la Maison Floutier de Toulouse. La difficulté de l'opération consistait surtout dans le développement de plus d'un kilomètre des parties embrasées.

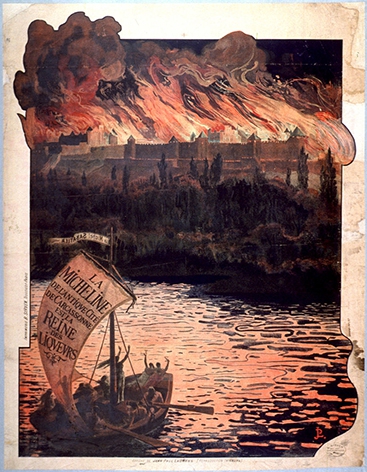

© Bibliothèque municipale de Lyon

Lithographie de J-P Laurens

"La ville de Carcassonne en a retiré déjà et en retirera encore dans l'avenir un bénéfice sérieux, non seulement au point de vue matériel, mais encore à un point de vue plus élevé, car elle aura désormais toute dans toute la France le renom d'une cité accueillante et hospitalière, éprise d'art et de poésie, possédant dans son sein ce monument unique en son genre, cet inestimable joyau, qui faisait hier dire à Chincholle : "Le monde entier pourrait venir ici y apprendre quelque chose, puisque l'antique cité est la seule ville du moyen-âge restée complète, intacte entre ses murs si caractéristiques."

(L'express du Midi)

Comme vous ne l'ignorez pas, à Carcassonne tout se finit avec des polémiques. Les années passent, les moeurs demeurent...

"M. Esparseil, à propos du fascicule de la Revue Méridionale consacré aux fêtes de gascogne, s'élève avec vigueur contre une assertion de cette revue qui, nous dit-il, attribue à M. Rouquet, son directeur, le mérite d'avoir imaginé, ou, comme on l'a dit, "enfanté" le bel embrasement de la Cité, triomphale clôture de ce réjouissances artistiques. Il revendique cet honneur pour notre confrère, M. le colonel Grillières. Ce dernier associe à son propre nom celui de M. Esparseil son collaborateur laborieux et méritant."

(Revue des Pyrénées et de la France méridionale / 1898)

"Au sujet de l'embrasement de la Cité, M. Poux demande quel en a été le promoteur ? M. Sivade rappelant ses souvenirs relatifs aux fêtes des Cadets de Gascogne qui eurent lieu en 1898 et auxquelles il prit une part active, dit que M. Bouffet alors ingénieur en chef des Ponts et Chaussées et le colonel de génie en retraite, Grillières, alors président des la Société des Arts et des Sciences, doivent être regardés comme étant les promoteurs du premier embrasement qui eut un succès des plus retentissants. M. Sivade ajoute qu'il y assista avec la Comité des fêtes.

(Mémoires de la Société des Arts et Sciences de Carcassonne)

_________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2016