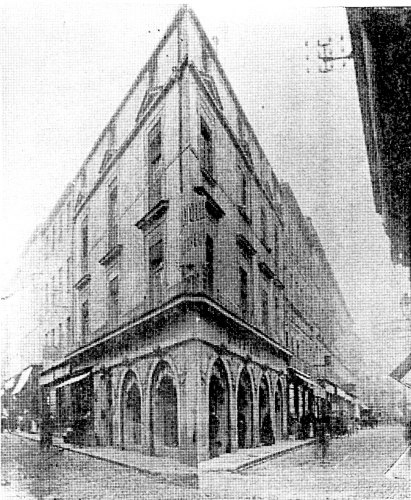

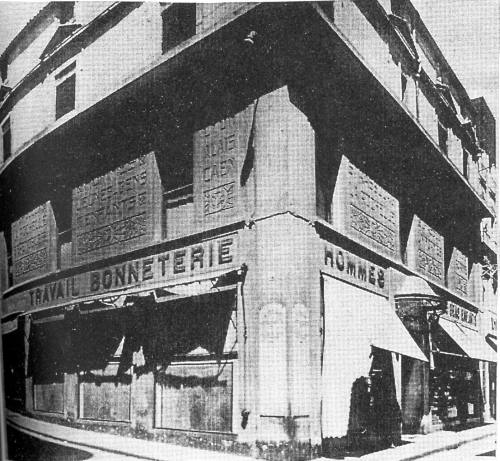

En 2007, la ville de Carcassonne administrée par Gérard Larrat achète l'ancienne droguerie Gazaniol située dans la rue Chartrand. Le maire a un projet pour cet ancien commerce dont le propriétaire vient de prendre la retraite. Il souhaite regrouper à cet endroit, au cœur de la ville, tous les services culturels avec pour point d'ancrage, les anciennes halles à volaille.

© Martial Andrieu

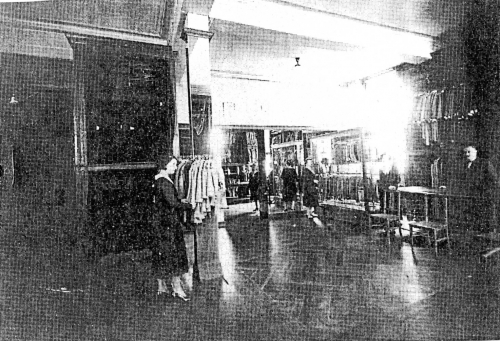

Dans un article du journal "La dépêche", son adjointe à la culture, Madame Broussy explique en février 2009 que "Tous les services devraient y être regroupés, du patrimoine au pôle culturel (locataire de ses locaux actuels rue de la République) en passant par les billetteries (théâtre, Dôme, Chapeau Rouge, auditorium…). En outre, ce nouveau centre accueillera les « chargés » des futurs centres d'affaires et de congrès." La ville souhaitait transformer les Halles en interface de service public. Un projet innovant puisque une borne "drive-in" aurait permis de prendre les billets pour le festival sans avoir à se garer. Il était même question de créer là une espèce d'auditorium muni d'un écran qui, avec un fond sonore, proposerait une découverte des deux cités, bien sûr, et de la ville en général.

© Martial Andrieu

Les Halles pourraient devenir un local destiné aux jeunes avec un pôle multimédia par exemple. Pour conforter sa vocation de services "tout public", la structure devait accueillir des toilettes publiques, une nursery pour éviter aux jeunes mamans et papas de langer leurs enfants dans les toilettes des bars, mais aussi un espace de « consignes » où touristes et locaux pourraient déposer bagages ou commissions. Enfin, une sorte d'annexe de la bibliothèque municipale devrait être créée afin que tout un chacun puisse lire son bouquin ou son journal préféré en bonne compagnie. Sans précisément chiffrer, le coût de l'opération se montait à 4 millions d'euros.

© Chroniques de Carcassonne

Gérard Larrat a bien son idée derrière la tête, car son équipe vient de réaliser la transformation des halles, côté rue de Verdun. Cet endroit devient en 2008 un lieu d'expositions. Il est inauguré avec les collections des sculpteurs Yvonne Gisclard-Cau et Paul Manaut, puis d'Olivier Parayre. Le projet Larrat n'ira pas à son terme, car une nouvelle municipalité fut élue en septembre 2009. Le nouveau maire et son conseil municipal ne donna pas de suite à cette réalisation. Le lieu d'exposition accueilla une petite médiathèque avec accès internet. Le Pôle culturel alla s'établir dans la Salle du Dôme, puis dans des bureaux mitoyens.

L'ancienne droguerie servit d'exposition pour les commerçants du coin. On y mit un papier collé sur la vitrine avec de la publicité touristique de la ville. Quelle destination demain pour ces locaux ? Voilà une question que nous soulevons...

______________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2018