© Martial Andrieu

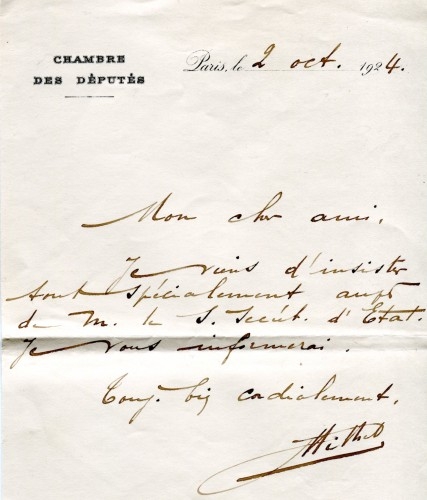

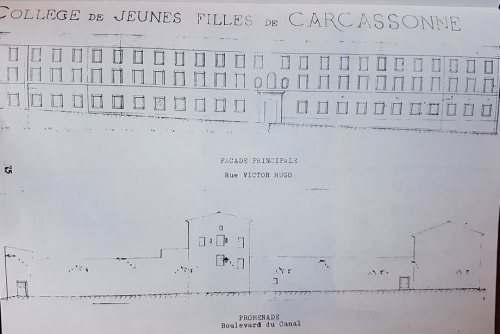

Dans une précédente chronique en date du 11 août 2017, nous avions évoqué la création par la ville de Carcassonne du Collège de jeunes filles. Celui-ci avait provoqué l'expulsion des Sœurs Saint-Joseph de Cluny de leur couvent, situé dans l'actuel collège André Chénier. Ce nouveau collège est si prospère que le conseil d'administration dans sa délibération du 13 décembre 1912, émet le vœu qu'il puisse être transformé en lycée. Le conseil municipal valide ce souhait et charge l'administration communale d'effectuer les démarches nécessaires auprès des pouvoirs publics. Hélas, la Grande guerre interrompt ce projet. Les locaux seront réquisitionnés par l'autorité militaire afin d'y installer un hôpital complémentaire. En octobre 1915, le collège est transféré dans l'ancien couvent Notre-Dame, 42 rue Victor Hugo. Le 26 mai 1919, le maire Gaston Faucilhon lit en séance le rapport de Mlle Delbosc, directrice du collège.

"La guerre a fatalement entraîné l'ajournement de ces projets mais la vitalité du Collège s'est affirmée au cours de ces années d'épreuves pendant lesquelles, malgré ses tribulations, il a prospéré. Son effectif actuel de 368 élèves pour une population de 30 000 habitants l'emporte sur celui de beaucoup de lycées dans des villes d'importance même supérieure. C'est pourquoi il ne me semble pas trop hardi de demander sa transformation prochaine."

Mlle Delbosc, première directrice du lycée

Après la lecture de ce courrier, le conseil municipal confirme sa délibération du 6 juillet 1913. Il régularise également le transfert du collège de jeunes filles (Couvent de Cluny, rue de Verdun) à l'immeuble du Couvent Notre-Dame, rue Victor Hugo. Le 22 décembre 1913, le Dr Tomey nouvellement élu à la tête de la commune confirme que le projet "tant attendu" de transformation du collège en lycée sera mené rapidement. Il met en avant les conditions déplorables dans lesquelles sont accueillis les 350 élèves, supérieurs en nombre à ceux d'Agen ou de Montauban. Ce n'est que le 10 novembre 1925 qu'un traité constitutif est transmis, par le Ministre de l'Instruction publique, pour approbation. De nouvelles démarches seront entreprises, car l'enseignement du latin n'est pas prévu.

L'ancien couvent Notre-Dame avant sa transformation en lycée

Un lycée national de jeunes filles est créé à Carcassonne à compter du 1er octobre 1925. L'établissement recevra des externes libres et des externes surveillées. La ville est autorisée à y annexer un internat où seront admises des demi-pensionnaires et des pensionnaires.

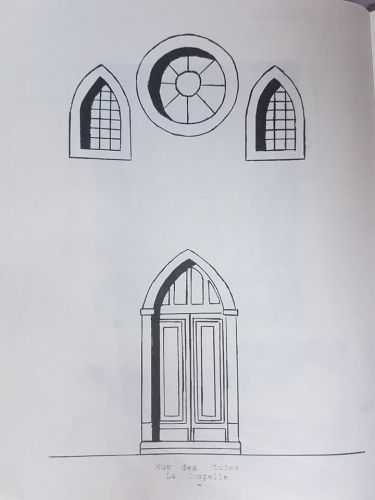

Porte de la chapelle de l'ancien couvent qui donnait dans la rue des Etudes.

Le décret officialisant cette création est signé le 28 février 1926 par Edouard Daladier, ministre de l'instruction publique et Paul Doumer, ministre des finances. Daladier approuve le devis des travaux de transformations, sous réserves de l'exécutions des modifications demandées par la Commission des bâtiments des Lycées et des Collèges. Il serait trop long d'en reproduire ici le détail.

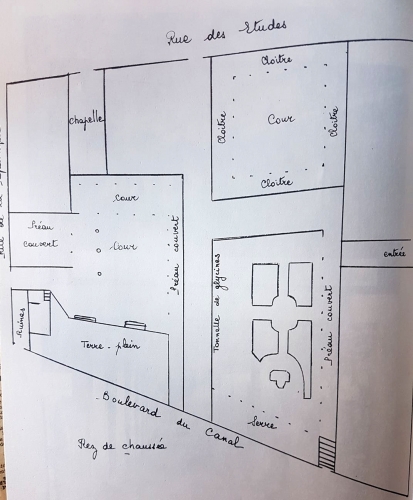

Plan du rez-de-chaussée avant sa transformation

La dépense est arrêtée à 2 324 311 francs. L'état accorde une subvention à la hauteur de la moitié de la somme totale, payable par annuité de 150 000 frs pendant dix ans.

Le nouveau lycée de jeunes filles

Le 13 août 1929, l'entreprise Fiorio de Limoux est adjudicataire des travaux, tracés selon les plans des Bertrand et Enderlin. Les travaux sont effectués en cinq tranches. Les deux premières sont livrées le 21 juillet 1933. La porte d'entrée donnant sur le boulevard du Canal (Bd de Varsovie) est en fer forgé, à deux battants sur l'imposte. Elle pèse 1033 kg... Le chauffage central est installé par M. Garric de Carcassonne et l'électricité par M. Laborde. Les autres entrepreneurs sont Chaveau, Busque, Cau, Bourrounet, Pomiès et les Forges de Strasbourg.

Cour du lycée de jeunes filles

En 1937, des difficultés de trésorerie, consécutives au retard du versement de la subvention de l'état, conduisent l'entreprise Fiorio a arrêter le chantier. Les travaux ne reprendront qu'en 1939... Ils ne seront finalement réceptionnés que le 8 janvier 1941 ! L'entrée du lycée était jusqu'en 1931, 42 rue Victor Hugo. Au mois de février 1944, les Allemands réquisitionnent le lycée. Les élèves sont installés dans les locaux de l'école André Chénier. L'internat est déplacé à l'Hôtel Vitrac, rue du Pont vieux, qui devient la cantine. Depuis 1942, le propriétaire était rémunéré pour servir la Légion des Combattants et des Volontaires de la Révolution Nationale à raison de 40 000 francs annuels. Le personnel d'internat est logé dans des chambres en ville.

Bureau d'administration sous l'Occupation

Jourdanne, maire

Mme Thomas, directrice

M. Granel, professeur adjoint

Mlle Escande, économe d'internat

Hyvert et Amiel, membres nommés par le Recteur

© ADA 11

Les Allemands dans le lycée sous l'Occupation

En 1947, des travaux de surélévation sont exécutés côté boulevard. L'architecte est M. Bourely et l'entrepreneur, Cazanave Noël. L'ancien lycée de jeunes de filles prend le nom de Varsovie après la guerre, en hommage à la ville martyr de Pologne rasée par les nazis. En 1960, la chapelle désaffectée est transformée en vestiaires au rez-de-chaussée et dortoirs, à l'étage. L'orgue est vendu à Mgr Cazemajou, chancelier de l'évêché. Où est-il aujourd'hui ?

Sources

Notes, recherches et synthèse / Martial Andrieu

L'enseignement public à Carcassonne / S. Dariscon-Rolland

Archives de l'Aude

_______________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2018