Avant que le multiplex cinématographique "Cap cinéma" ne voit le jour à Carcassonne, il a fallu attendre la fin de plusieurs années de batailles procédurières. Chacun sait dans cette ville que tout accouchement urbanistique se fait dans la douleur et au mieux, sous péridurale. Pour que le nouveau né ait une chance d'arriver à terme, ses géniteurs doivent être issus de la même famille politique que l'administration municipale en place. Sans pour autant être un gage de réussite, puisqu'il arrive qu'un amant éconduit revendique en justice le bénéfice de la paternité.

© La dépêche

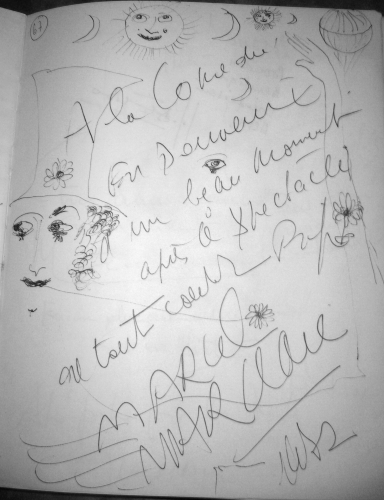

L'Odéum en 1998, avenue A. Marty

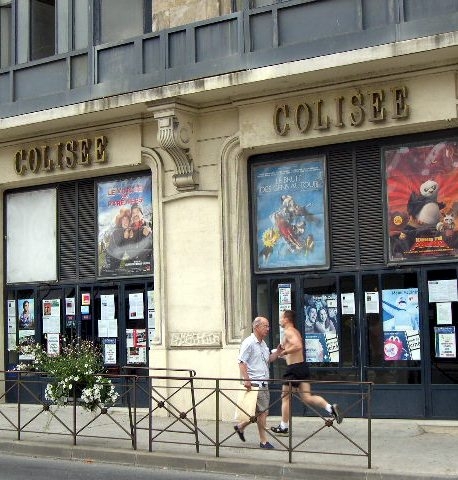

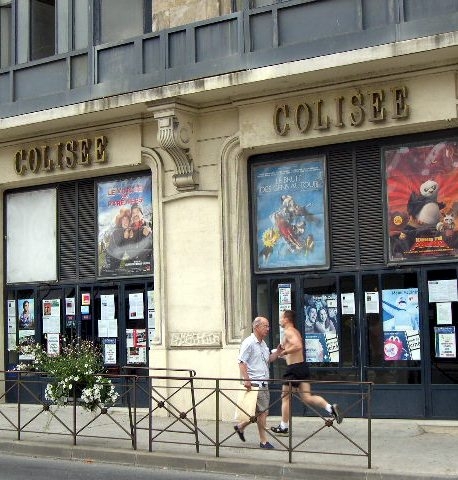

Le 21 décembre 1998, lors d'un séance du conseil municipal présidée par Raymond Chésa, il est voté la vente de terrains de 2 hectares à Salvaza face à UCCOAR pour la construction d'un multiplex. Au cours de l'année, le directeur de la société CGR - M. Roger-Marc Lecocq - s'était déplacé trois fois à Carcassonne. Ce projet prévoyait de bâtir une structure de 6000 m2 dont un hall de 1000 m2, avec 9 salles de 1500 à 1800 sièges. Du côté de Madame Bianquis - la directrice des 2 cinémas du centre-ville (Odéum et Colisée) - et du gérant M. Adira, cette annonce allait faire l'effet d'une bombe : "C'est encore une occasion de vider le centre ville, c'est la mort de tous les commerçants et des restaurants qui se trouvent aux abords du cinéma. En implantant ce genre de structure à Salvaza, on enlève tout moyen d'expression au centre ville. Avec les deux cinémas nous avons 9 salles, plus 9 salles qu'ils veulent créer, cela fait 18 salles, c'est beaucoup trop pour une population de 50.000 habitants. En moyenne, par semaine, Le Colisée et l'Odéum accueillent, réunis, 4.000 à 5.000 personnes."

© La dépêche

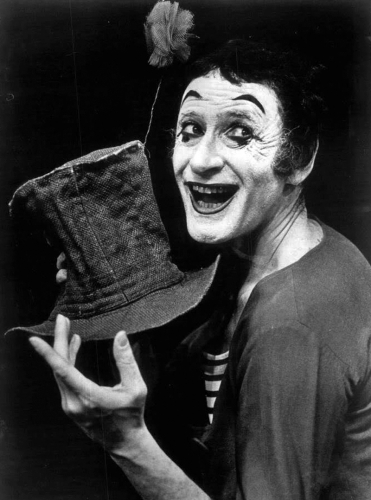

Le Colisée, bd Omer Sarraut

Au mois de février 1999, la riposte s'organise chez les opposants. Christiane Bianquis (Directrice des cinémas du centre-ville), Christian Bernier (Amis du Cinoch") et Tamara Rivel (Conseillère régionale) prennent rendez-vous à la Direction Régionale des Affaires Culturelles à Montpellier. Cette dernière doit se prononcer favorablement ou défavorablement. Les opposants font valoir qu'il en va de la survie du centre-ville. Toutefois, seule la commission départementale d'équipement cinématographique devra statuer à la majorité des votants sur le sort du multiplex. Sept représentants ont sa destiné entre leurs mains : Le maire de Carcassonne, le conseil général du canton, le maire de Castelnaudary, le président de la CCI et celui de la Chambre des métiers, le Centre National de la Cinématographie et le syndicat des consommateurs.

© Office du tourisme de carcassonne

La verrière de la grande salle du Colisée

L'issue de la consultation entérine le rejet du projet. MM. Sardo (F.O Consommateurs), Maugard (Maire Ps de Castelnaudary) et Tarlier (Conseil général Ps du canton sud) ont voté contre. Ce dernier en fait son cheval de bataille avant les élections municipales de l'an prochain, dans lesquelles il sera candidat. Il se range derrière l'idée que le multiplex va tuer les cinémas du centre-ville et plus largement, l'attractivité commerciale de celui-ci. Il demande que le multiplex se fasse à l'Odéum et au Colisée. Raymond Chésa prend acte du vote, mais n'entend pas lâcher le morceau. Dans le plus grand secret, il consulte des investisseurs privés pour tenter de relancer le multiplex. Pour ne pas avoir à subir un nouveau refus, il est envisagé de ne créer que 1000 places, ce qui permettrait de se passer de la commission.

© Aude tourisme

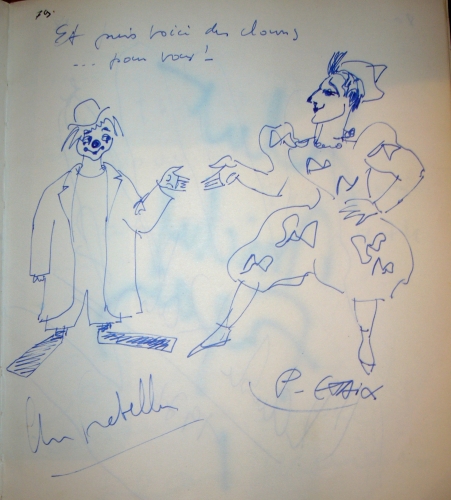

Le multiplex au Pont rouge

Alors que l'ensemble des villes du sud-ouest possèdent déjà un multiplex, Carcassonne devra attendre le 17 décembre 2007 pour que le sien sorte enfin de terre. Soit, neuf ans après le lancement du premier projet. Certains diront : Vive le progrès ! D'autres, constateront avec amertume que la fermeture de l'Odeum et bientôt du Colisée, ont eu pour effet d'assassiner les restaurants et cafés proches desquels ils se trouvaient. Alors, certes d'autres activités génératrices d'emplois se sont créées à la périphérie du nouveau cinéma, mais qu'il est triste ce samedi soir dans le centre de Carcassonne.

© Les écrans

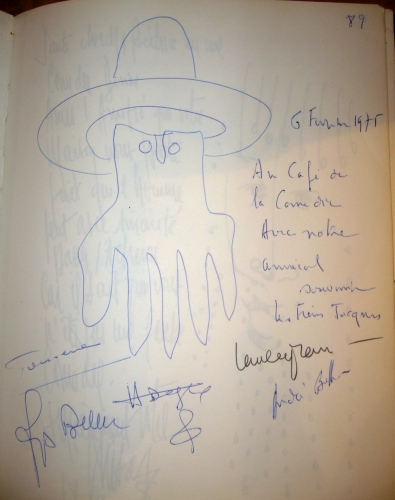

Le multiplex de Limoges, place Denis Dussoub

D'autres villes comme Limoges, par exemple, ont su aménager un multiplex dans l'ancien cinéma du centre-ville. Les cafés et restaurants s'en portent très bien et le samedi soir, le centre-ville n'est pas désert. Et un centre-ville vivant, c'est moins glauque et avec beaucoup moins d'insécurité.

Sources

Notes, recherches et synthèse / Martial Andrieu

_______________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2018