Né le 7 janvier 1882 à Julos (Hautes Pyrénées), Jean Joseph Pays n'avait pas été élevé avec une cuillère en argent dans la bouche. Ses parents étaient au contraire des travailleurs de la terre vivant très modestement, mais suffisamment pour arriver à nourrir dix enfants : "Ma première éducation familiale fut plutôt austère. Nous étions nombreux et plus riches de traditions honorables et chrétiennes que des biens de la fortune. Nos parents vénérés nous donnèrent en particulier l'exemple du travail, et de bonne heure aussi nous en firent prendre l'habitude. Notre père aimait à rappeler avec une pieuse confiance qu'il était né le même jour que Bernadette, le 7 janvier 1844. Lorsque j'eus fait ma Première Communion le 15 août 1892, M. l'abbé, comme nous appelions le pasteur de la paroisse, me demanda si je voulais étudier pour devenir prêtre. On fut bien vite d'accord, M. l'abbé, mes parents et moi-même." Une vocation familiale, puisque son frère sera le supérieur de la Congrégation de religieux attachés à la grotte de Lourdes.

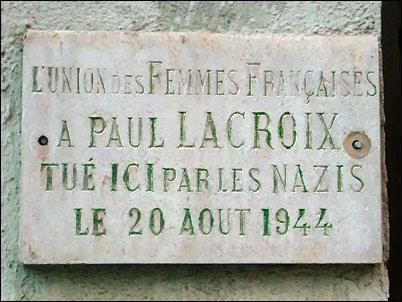

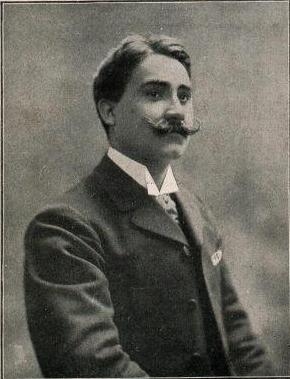

Jean Joseph Pays en 1940

Le 9 juillet 1905, après des études au Séminaire Saint-Louis des Français à Rome, Jean Joseph Pays est ordonné prêtre. Directeur du Grand Séminaire de Tarbes, sous l'épiscopat du cardinal Gerlier, Primat des Gaules et archevêque de Lyon, l'abbé Pays est nommé évêque de Carcassonne par le pape le 16 août 1932. Son prédécesseur Mgr Portes prendra ses fonctions à l'archiépiscopat d'Aix-en-Provence.

Sacré le 7 octobre 1932 dans la Basilique du Rosaire à Lourdes, Mgr Pays est intronisé dans la cathédrale de Carcassonne le 27 octobre 1932. La République l'honore en 1949 en lui décerna la légion d'honneur, épinglée par le préfet de l'Aude M. Picard, en présence du Dr Philippe Soum, maire de la ville. Très vite, le nouvel évêque s'attache à connaître l'ensemble du département, visitant jusqu'à 8 localités par jour. En 1935 : 66 confirmations et 130 visites canoniques de paroisses. En 1936 : 85 confirmations et 120 visites. En 1937 : 69 confirmations et 130 visites. Même malade, il a tenu jusqu'en décembre 1950 : consécration de la cathédrale en novembre 1949, pèlerinage à Rome en mai 1950, pèlerinage diocésain à Lourdes en juillet, retraites pastorales en septembre, triduum de la Bienheureuse Javouhey en novembre à Limoux, ordination, etc. Concernant ses œuvres pour le département : Réorganisation des collèges de Carcassonne et de Narbonne, fondation de la Manécanterie Notre-Dame et de l'orphelinat Notre-Dame de l'Espérance, aménagements du Grand Séminaire et de la Maison de Béthanie.

Mgr Pays sur son lit de mort

Le lundi 18 juin 1951 Mgr Pays s'atteint subitement à l'évêché à 8 heures du matin. Carcassonne va alors lui faire des obsèques grandioses, certainement à la dimension de ce personnage d'église. Elles ont lieu le jeudi 21 juin à 9h30, présidée par Mgr Saliège, archevêque de Toulouse.

A travers les rues du centre-ville, le cortège s'ébranle, comme ici place Carnot. Une foule immense le salue sur son passage. Dans la cathédrale, on remarquera la présence des R.P abbés des Cisterciens de Fontfroide et Saint-Michel de Cuxa, des Bénédictins d'En Calcat, des Trappistes de Sainte-Marie-du-désert. Les Vicaires généraux Rivière et Boyer accompagnés du Chancelier Cazemajou, aident le services religieux célébré par Mgr Garonne. Du côté des autorités civiles : MM. le préfet Picard, le secrétaire de préfecture Alexis Fabre, l'abbé Gau (député), Dr Henri Gout (ancien député), Francis Vals (Président du Conseil général), Itard-Longueville (Maire), etc. Les honneurs militaires sont rendus par un détachement du 24e R.I coloniale.

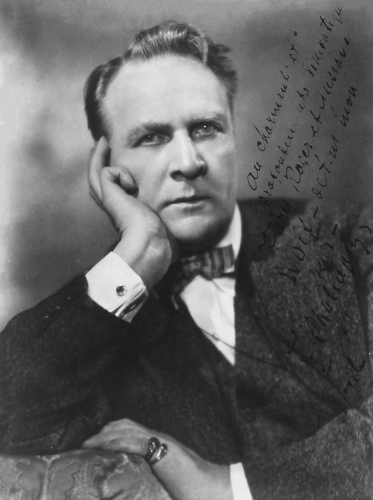

La tombe de Mgr Pays dans le chœur de la cathédrale St-Michel

Le corps de l'évêque fut déposé dans la crypte du chœur le 22 juin 1951 à 16 heures. Il repose aujourd'hui aux côtés de ses illustres prédécesseurs et successeurs.

Sources

Notes, synthèse et recherches / Martial Andrieu

_______________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2018