Que reste t-il d'André Riffaut ? Une rue dans Carcassonne dont le nom n'évoque plus rien pour la majorité des habitants. Si seulement, mourir à 20 ans pour la liberté permettait d'obtenir une gratitude éternelle, à l'heure où l'on aurait bien besoin de nourrir ces symboles auprès de la jeunesse.

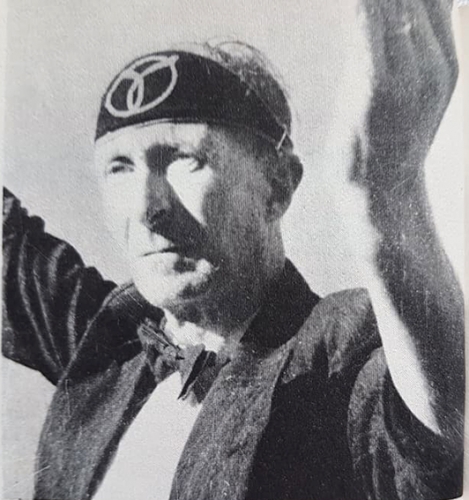

André Riffaut

(1923-1944)

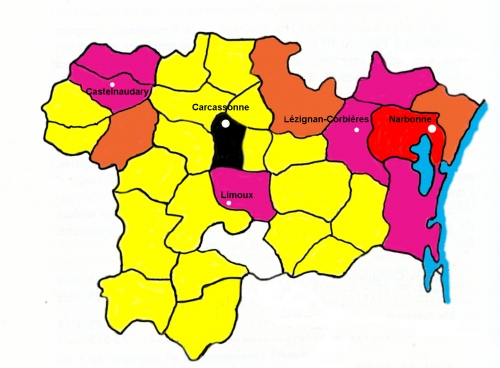

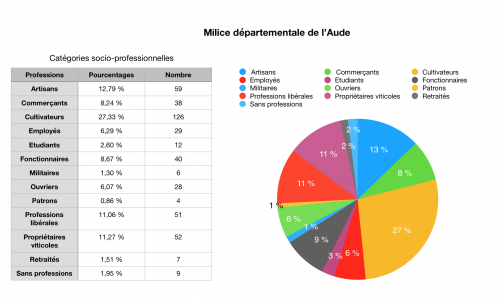

Dès juillet 1943, André Riffaud s'était engagé dans le maquis Nisto et Esparros situé dans les Hautes-Pyrénées. Lorsqu'il revient dans son Aude natale, le jeune homme connu dans la clandestinité sous le pseudonyme de "Michel Gabin" prend le grade de lieutentant F.F.I au sein du maquis Jean Robert. Le 25 juillet 1944 alors qu'il se trouve au volant d'une Ford V8, lui et ses passagers sont attaqués par les Allemands et la Milice française près du village de Lairière. Au cours des échauffourées, Alcantara, Donaty et Prat sont tués. Bourges est fait prisonnier et sera libéré par les Allemands le 19 août 1944 de la Maison d'arrêt de Carcassonne. Quant à Riffaud, très sérieusement blessé aux jambes, il est amené. Interrogé à la prison par la Gestapo, il est laissé sans soins pendant trois jours et gardé par la Milice. Finalement transporté dans un état désespéré à l'hôpital général (actuel Dôme), le docteur Pierre Roueylou qui officiait à la clinique Brun, tentera l'impossible pour le sauver. Ce chirurgien soignait dans la clandestinité les maquisards de Villebazy.

Les impacts de balles sur la Ford conduite par Riffaut

Le Dr Roueylou nous livre le témoignage poignant de sa tentative pour sauver André Riffaut, sous la menace des hommes de la Milice française de Carcassonne.

"Fin juillet 1944, les combats décisifs ont lieu, le rythme des évènements s’est fait plus rapide, la mort plus pressante, les passions plus aiguës encore. L’âme de la Résistance apparaît à fleur de peau.

L’ennemi a entrepris une vaste opération de démantèlement des maquis de l’Aude. Pour notre part, au maquis de Villebazy, nous avons dû décrocher et nous nous sommes dispersés avec, comme point de ralliement, les fermes de la Boulbonne et du Dessous dans le massif de la Malepère. les interventions, les liaisons se multiplient. On prend beaucoup plus de risques, mais une prudence au moins élémentaire doit rester de rigueur. J’ai donc accoutumé de passer mes nuits au maquis, ne réintégrant Carcassonne qu’à l’aube.

La dernière nuit avait été, un peu partout, particulièrement chaude. Ce matin là, un vendredi je crois, dès mon arrivée à l’hôpital (aujourd’hui, le Dôme. NDLR), j’apprends que plusieurs miliciens, blessés dans une embuscade, ont été hospitalisés.

Admis dans la nuit (je n’ose dire d’urgence), un blessé grave nous a été remis par les Allemands après évacuation de l’infirmerie de la prison où il a séjourné durant trois jours, sans aucun soin, depuis le mardi donc vraisemblablement. C’est dans cette prison de la route de Narbonne que l’infection s’allumera. Seuls des soins constant eussent pu l’éviter. Au vrai, les Allemands avaient été logiques dans leur mépris de soigner un homme de toute façon promis à la mort. Il avait dû y avoir, pour eux, mieux à faire.

Je suis très intrigué parce que personne ne sait rien de son identité et de ses origines et qu’il est gardé par trois miliciens en armes, me dit-on. Sans parler d’un quatrième qui a pris faction depuis quelques instants, mousqueton à l’épaule, à la grande porte d’entrée de l’hôpital.

Il d’agit donc, à n’en pas douter, d’un hôte de marque. Et de chez nous, c’est certain. J’en assumerai donc personnellement la charge, en plein accord avec notre chef du service chirurgical, le docteur Brun à qui j’ai déjà téléphoné.

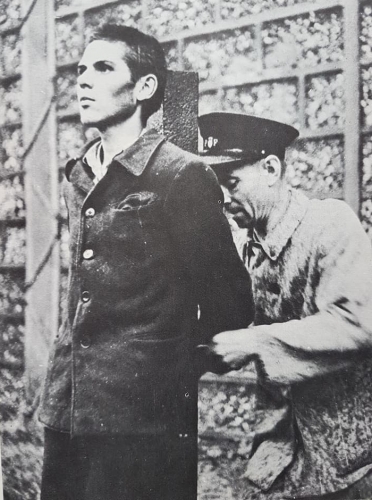

Me voici donc dans le couloir, devant la porte d’isolement qui fait face au bloc opératoire. De fait, se tient là un premier milicien, colt dégainé. L’accès à la chambre m’est interdit, le passage ne me sera donné qu’après avoir décliné mon identité.

Silence de glace…

Deux miliciens sont debout dans le coin droit de la pièce. En armes naturellement.

Du lit blanc se détache le visage émacié d’un gamin de 20 ans, un visage de Christ dévoré par de grands yeux marqués par une interrogation : Suis-je enfin l’ami attendu en vain depuis trois jours ? Des yeux déjà lointains dans les orbites et comme enfoncés dans d’étroites cavernes. Une peau qui a dû être très mate, un nez dont les ailes battent la chamade. Des lèvres amincies et violettes, une langue rôtie, des pommettes saillantes, un front d’où perle une froide moiteur à laquelle viennent se coller quelques mèches d’une chevelure très particulière, d’un très beau blond cuivré.

Pas un mot entre nous. Gestes routiniers du professionnel. Pouls filant, température élevée, pâleur de cire. Mais des yeux qui se scrutent et deux mains qui s’étreignent.

André Riffaut, le clandestin « Michel Gabin », du maquis FTP Faïta, avait dès cet instant compris que j’étais bien celui qu’il attendait. Tout de suite je sais que je l’aimerai comme un frère.

Sur son visage se dessine un éclair, une rosée perce dans son regard. Difficile d’imaginer poésie plus véhémente.

André présente une plaie transfixiante de la racine de la cuisse droite. Son fémur est brisé, sa cuisse très œdématiée est déjà porteuse de marbrures typiques bien qu’aucune crépitation gazeuse ne soit encore apparue.

Mais André ne mourra pas. Je refuse cette éventualité. Il est trop jeune, trop beau, trop fort, trop exemplaire aussi. On le disputera à la mort et à ses tortionnaires et à leur univers inhumain. Par tous les moyens. J’en fait serment. Et pourtant cet état septicémique, ces marbrures - comme tout cela est inquiétant.

Visite du docteur Brun. Un maître authentique auquel je voue un respect filial. pronostic sombre auquel je refuse, sans mot dire, de m’associer.

Contact immédiat avec le Corps-franc du maquis de Villebazy. C’est entendu, dès que l’état d’André ke permettra, un commando l’arrachera à la milice qui sera massacrée. Mon plan est déjà arrêté.

Mais le soir, vendredi soir, André flotte sur la fièvre, serait-il déjà un agonisant qui je bercerai en vain ? Et serait-il vrai que la vie peut ainsi lancer, à toute volée, la graine de mort, même sur un enfant de 20 ans ? Il faut pourtant se rendre à l’évidence. Les marbrures ont progressé, une crépitation fine très caractéristique est maintenant perçue. La gangrène pavoise.

Une opération de la dernière chance sera tentée. Le membre sera sacrifié en totalité. Avec les moyens de l’époque, c’est-à-dire sans banque du sang et sans antibiotiques. Simplement du sérum antigangréneux - inefficace comme on sait, au moins à ce stade. Pour le sang, d’un groupe assez rare dont je fais par chance justement partie, j’en donnerai deux fois dans quelques heures qui suivront l’intervention.

Il faut sauver cet enfant…

La journée de samedi est marquée sinon par une rémission mais en tous cas par un état qui ne paraît pas se dégrader. On reprend espoir, pour peu de temps puisque le dimanche, vers midi, André est comateux. Il s’éteindra en fin de soirée.

Je revois l’enfant mort, un jeune garçon dont j’ai encore dans ma main les mains qui refroidissent.

Les miliciens quittent la chambre, devoir scrupuleusement accompli, puisqu’ils avaient, un premier moment, exigé même d’assister à l’intervention.

Dois-je le taire ? Si grande peur que j’aie de connaître une bouffée de haine. Il est vrai que j’ai appelé et que j’appelle encore vengeance. Longtemps déjà pourtant que c’est fini.

Le père est arrivé. Mais je reste seul avec mon petit mort. Donnez-moi la paix ! La chambre sent l’innocence. Y a t-il 33 ans de cela, est-ce aujourd’hui ? J’ai vécu chaque minute de cette agonie et la lassitude m’écrase encore.

Le corps d’André, enveloppé dans un linceul tout blanc, est hissé sur un charreton que nous pousserons, le père et moi, jusqu’au plateau Paul Lacombe où demeure la famille. Les roues qui crissent, déchirent la soie de la nuit qui tombe.

Michel Gabin, pour un temps encore, sera inhumé le mardi soir à Carcassonne même. Une foule immense, évaluée à plus de 3000 personnes l’accompagne malgré la présence de l’appareil policier milicien que nous reconnaissions au passage. L’âme profonde du pays a enfin, après bien des atermoiements, des reniements, des démissions, pris conscience de ses devoirs.

Le père aumônier, l’abbé Pons (Chanoine Auguste-Pierre Pont. NDLR), donnera l’absoute dans l’église de Saint-Gimer et prononcera une très belle oraison funèbre."

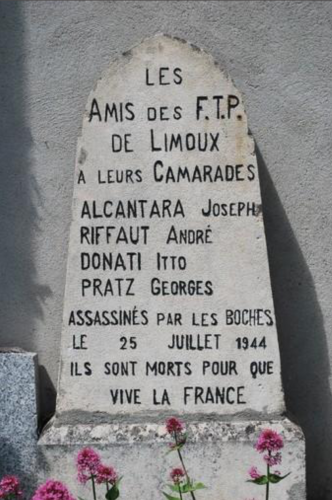

Le monument érigé en mémoire des quatre victimes du 25 juillet 1944 dans le village de Lairière.

__________________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2018