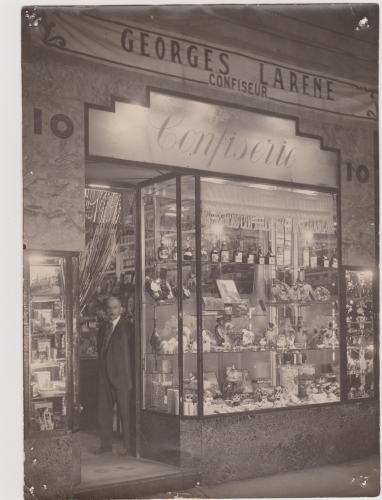

Dans les années 1930, la rue de la Gare - qu'aucun Carcassonnais digne de ce nom n'appelle Georges Clémenceau -connaissait une grande activité. Tous les commerces y étaient représentés. Les boutiques rivalisaient de talent pour afficher leurs plus belles vitrines et la nuit, tout brillait de mille feux. Certaines d'entre elles étaient encore éclairées avec des ampoules en filament de carbone. Les plus modernes s'équipaient de la grande nouveauté de l'époque : le néon. Un progrès qui faisait rouspéter les inconditionnels de la T.S.F, accusé de brouiller la réception. Le cinéma Le Rex dont la belle enseigne en néon clignotait toute la nuit, fut l'objet d'une plainte de la part des riverains. En ce temps là, la rue de la Gare n'était pas piétonne, mais le peu de véhicules en circulation ne posait pas les problèmes d'aujourd'hui.

Dès la nuit tombée, après la sortie des bureaux, des usines, des commerces locaux, tout le monde se retrouvait rue de la Gare. Jeunes, moins jeunes, notables, personnalités... De six à sept, ce cortège arpentait les Champs Elysées Carcassonnais à partir du café La Rotonde jusqu'à la mairie. Le sens unique était respecté ; les promeneurs venant de la Rotonde étaient à droite ; au retour, ils viraient à gauche. Et pendant plus d'une bonne heure, les promeneurs "faisaient la rue de la Gare". Cela à pas lents et mesurés, en grillant moules cigarettes. Les jeunes se retrouvaient en parlant du prochain bal ou de la prochaine fête de quartier - la ville en compatit une dizaine. Les autres évoquaient leurs problèmes quotidiens. Les notables parlaient politique, faisait en refaisant les gouvernements, critiquant ou approuvant la gestion municipale. Parmi ces notables assidus de l'artère principale de la ville, citons les avocats Georges Soum, Bousgarbiès, Colondre, Sigé, Morelli, Bourdel ; les docteurs Philippe Soum, Papou, Mourgues, Albert Tomey, Pinel, Lapeyre ; les adjoints au maire, Manas, Jordy, Dons ; les journalistes Descadeillas (La dépêche), Pic (Le Télégramme), Bonnafous (L'écho), Barré et Dat de Saint-Foulq (L'éclair), Jammes (Le Midi Socialiste), Artozoul et Pidoux (Le Petit Méridonnal), Toulzet (Le Sud), Barrière (L'Express du Midi), etc.

La seconde religion de Carcassonne était le rugby avec les anciens de l'A.S.C qui avaient joué à XV : Victor Depaule, Fernand Gayraud, Cadenat, Séguier, Nadal, Vassal, Caruesco, Joseph Raynaud, Cassagneau, Darsans, Bastié, Jean Roux, Casterot, Aguado, Cassignol, Jean Fau, Fraisse. L'ancien international Jean Sébédio, Hæner, Duchamp, Domayron, Tautil, Marre, Alexandre Renaud, François Andrieu, etc. L'A.S.C cycliste n'était pas en reste : René Bernat, Pedron. Les membres du Comité des fêtes comme Bernon, Faustin Farges, Maza, Jean Estrade. Les boxeurs Gaby Nunez et Boyé.

Pour ce qui concerne les commerces, remontons la rue de la gare en partant depuis la place Carnot sur le côté droit : Cordonnerie Malgrat, bijouterie Marguet, courtier en vins Génie, confection Reynès, pâtisserie Huc Robert, photographe Bernon, maroquinerie Bourdier,

Confiserie Larène

bijouterie Tarisse, bijouterie Vincent Millet, mercerie Bénédetti, Epicerie fine Larène, poissonnerie Henriette Faure, maroquinerie Courtines, droguerie Bugnard,

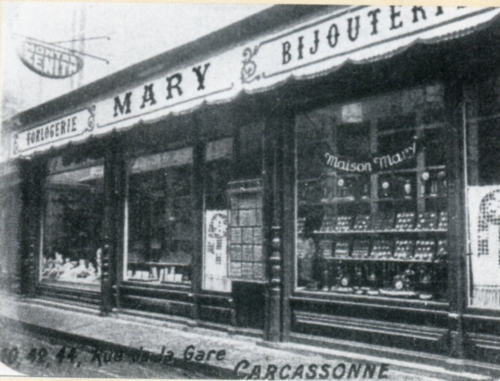

Bijourterie Mary, aujourd'hui Courir

tabacs Porte, pharmacie Crépinet, bijouterie La Gerbe d'or, teinturerie Sicre, porcelaine Pagès, pâtisserie Tournié, bijouterie La Carillon, articles de chasse Artozoul, pâtisserie Cavaillé-Bièche, quincaillerie Ourliac, pharmacie, Hall de La Dépêche, parfumerie Charles et Lizon, Modes Roussel, Café La Rotonde.

Redescendons de l'autre côté... Le Continental, bijouterie Jaurès, tabac La Régence, épicerie Depaule,

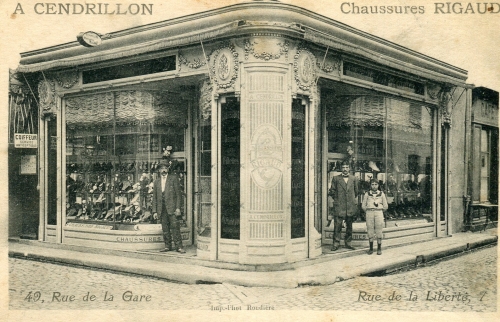

Les chaussures Alary,

graines Elite et Clause, librairie Cros, coiffure Cazanou, tissus Bouchara, pâtisserie Cathala, opticien Dumont, pâtisserie Célestin Gau, Banque, Le Petit page de Mme Pouilhès, jouets "Au père Noël" de Kromer, graines Cathala,

Les Galeries de Paris, aujourd'hui Monoprix

Les Galeries de Paris, chapellerie Arnal, Electoménager Falcou et Calvayrac, Maison Lalanne, Chaussures Bailly, maroquinerie Salse,

Quincaillerie Cuin, aujourd'hui Célio

chaussures Bellan et à l'angle de la place Carnot le bureau de tabac Jordy.

Les chaussures Bellan, aujourd'hui B.N.P

_________________________

© Tous droits réservés / Musique et patrimoine / 2019